支持7-11 全家超商取貨 貨到付款

中國人民大學經濟學博士李曉鵬全新解讀,經濟學思維+戰略史觀,透視漢、唐、明、清的盛世興衰

★帝國的制度如何建立?見微知著,洞悉盛世的締造密碼

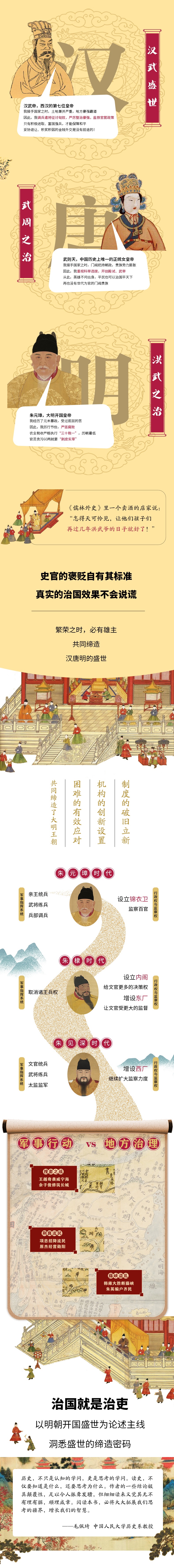

以明朝爲例,探究中華文明歷朝盛世的治亂得失。以明朝開國盛世爲論述主線,兼論歷朝盛世開創的施政經驗,將明初九帝與中國歷史上締造盛世的其他帝王加以對比,清晰展現了盛世開創的制度基礎、士大夫的著史心理,以及君臣在治理上的博弈。

★ 打破歷史人物臉譜化形象,重新審視明初九朝君臣施政得失

朱元璋是在反腐倡廉還是誅殺功臣?東廠是特務機構還是監察機構?文官盛讚的明孝宗皇帝是否真的堪比漢文帝和宋仁宗?史官的褒貶自有其標準,但真實的治國效果不會說謊。明初的盛世,爲我們重新評價明朝制度和歷史人物提供了更有效的視角。

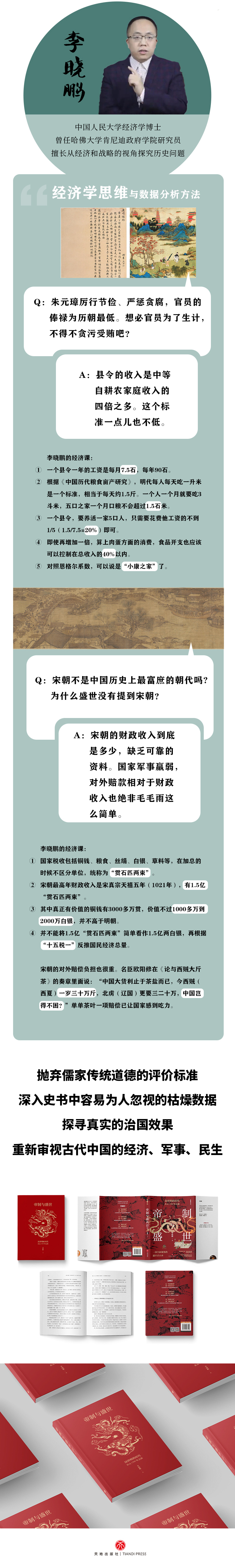

★經濟學思維與數據分析方法,探尋真實的治國效果

李曉鵬講歷史,並非沿用儒家傳統道德的評價標準,而是從其經濟學背景出發,深入史書中容易爲人忽視的枯燥數據,探尋真實的治國效果,重新審視當時的經濟、軍事、民生狀況。這種經濟學的分析框架爲讀者認識中華文明、理解當今中國提供了一個嶄新的路徑。

盛世的締造不在一朝一夕。漢帝國調的盛世“昭宣中興”,開始於漢景帝的文治武功;唐帝國的“開元之治”,肇始於武則天的官職改革;而朱元璋的制度創新與吏治實踐,奠定了明帝國的驕傲“永樂盛世”。

本書作者李曉鵬,運用政治經濟學的眼光和數據分析的方法,重新進入中華兩千年帝制歷史。制度的破舊立新、機構的創新設置、困境的有效應對,共同締造了漢、唐、明的盛世。一代代帝王總結前朝治亂得失,創新性地探索與變革,使帝國的內政、經濟、社會有序運轉,傳承中華文明生生不息。中華文明如何在諸多古文明中脫穎而出,傳承至今?帝制制度如何一步步確立,又在文明傳承中起到怎樣的作用?帝制時代的治亂得失留下了哪些治理經驗?本書以全新視角,總結出與衆不同的盛世啓示。

李曉鵬

中國人民大學經濟學博士,曾任哈佛大學肯尼迪政府學院研究員(Research Fellow),著有《城市戰略家》《中國崛起的經濟學分析》等作品,擅長從經濟和戰略的視角探究歷史問題。

導言 農耕中國: 從漢武帝的反擊說起 001

第一章 由文明誕生至大唐盛世:帝國制度逐步確立

一、 大河文明: 農耕帝國起源之謎 007

二、 天佑中華: 華夏文明的特殊之處 010

三、 帝制時代: 郡縣制與君主專制制度的確立 014

四、 秦亡漢興: 漢武帝的“反‘ 封建’ ” 鬥爭 018

五、 魏晉風度: 門閥政治的終極產物 024

六、 佛教西來: 魏太武帝和周武帝對佛教的世俗化改造 028

七、 楊堅復辟: 中央集權的迴歸 032

八、 科舉革命: 走向鼎盛的帝國 034

第二章 由大唐盛世至元朝滅亡:無法擺脫的興衰宿命?

一、 盛極而衰: 中華帝國無法突破的 300 年大限 041

二、 黃巢起義: 藩鎮的崛起與關中地區的興衰 043

三、 苟且偷生:“杯酒釋兵權” 帶來的災難性後果 047

四、 大元進士: 在民族意識與國家意識中抉擇的漢民族精英 051

第三章 吏治之思:朱元璋反腐的歷史邏輯

一、 另類“暴君”: 不被理解的朱元璋 057

二、 反腐風暴: 布衣天子的心路歷程 065

三、 官不聊生: 明初官員的工資水平分析 071

四、 山頭之爭: 立國初期的權力鬥爭 075

五、 丞相造反:“胡惟庸謀反案” 078

六、 孤注一擲: 胡惟庸造反的真僞與可行性 082

七、 血流成河: 朱元璋的艱難選擇 088

第四章 大明盛世:明初的制度設計

一、 監察獨立: 設立錦衣衛制度的意義 095

二、《 逆臣錄》: 藍玉謀反的證據與動機 097

三、 反腐疑雲: 誅殺功臣還是反腐倡廉? 100

四、 分權而治: 親王、 文臣、 武將的分工與制衡 104

五、 創立東廠: 特務機構還是監察機構? 107

六、“洪武之治”: 朱元璋的反腐敗失敗了嗎? 110

七、 遠邁漢唐: 鄭和下西洋與明朝疆域的擴張 119

八、 天子戍邊:“土木堡之變” 與定都北京的戰略意義 127

第五章 “成化中興”:帝國制度的有效運行

一、 烽煙四起: 成化初年的國家亂局 135

二、 荊襄平亂: 少年皇帝的鐵血政策 142

三、 編戶齊民: 軍事鎮壓之後的社會治理 150

四、 政通人和: 古代專制政府存在的價值 155

五、 專家治國: 科舉考試和人才歷練制度 158

六、 儲君之路: 明朝的太子培養制度 160

七、 鳥盡弓藏: 韓雍致仕與兩廣治理 164

第六章 太監汪直:盛世的危機初露端倪

一、 貪腐黑幕: 死在西廠大牢裏的建寧衛指揮使 169

二、 彈劾西廠: 內閣與六部九卿的強烈抗議 173

三、 反戈一擊: 被妖言擊落的帝國首輔 178

四、 狠心治國: 不換思路就換人的成化皇帝 182

五、 文官墮落: 社會精英的利益集團化 187

六、 成化犁庭: 進剿建州女真 191

七、 奇襲威寧海: 直搗韃靼王庭的奇功 194

八、 帝國鐵騎: 冶金技術與中原王朝的盛衰 202

九、 英雄末路: 汪直獲罪與明憲宗晚年怠政 211

第七章 “儒家聖君”:盛世因何而結束?

一、 堯舜之君: 弘治皇帝的人生理想及其破滅 219

二、 以德治水: 弘治年間治理黃河的教訓 222

三、 以德制夷: 韃靼入貢與王越之死 229

四、 葉淇變法: 政商結盟與“開中法” 的廢棄 234

五、 千年一問: 財富都去哪兒了? 238

六、 黨爭誤國: 開拓西洋與征討安南的擱淺 241

七、 清理門戶: 文官精英利益集團化的再加強 244

八、“虞臺嶺之敗”: 拉開明朝大變革的序幕 245

第八章 治亂得失:帝國如何走向盛世?

一、 三大“聖君”: 漢文帝、 宋仁宗和明孝宗的施政得失 251

二、 儒家理想: 人性中的善惡與政府治理的首要任務 263

三、“武周革命”: 唐太宗與武則天的治國方略及其效果 271

四、“雄猜之主”: 朱元璋、 武則天、 漢武帝的鐵腕治吏及其效果 276

五、 景武霸業: 漢景帝與漢朝酷吏政治的發端 282

六、 仁不秉政:“仁宣之治” 與明朝衰落的開始 284

七、 盛世基業: 大繁榮的政治基礎與潛在的危機 294

尾聲 296

附錄 重述偉大中華史 298

導言 農耕中國:從漢武帝的反擊說起

理解古代中華帝國的歷史,首先要理解的是農業化。

很多人都知道工業化,對農業化則不免感到陌生,因爲它太遙遠了,距今已有七八千年的歷史。那個時候連文字都還沒有出現,也就不可能留下可靠的歷史記錄,只能依靠考古發掘再結合上古神話傳說做一些推測。但對人類文明而言,農業化的意義足以與工業化並駕齊驅。

農業化是人類進入文明時代的根基。那些堅持以採摘或者狩獵爲主業,拒絕轉型爲以農業爲主業的民族,在人類文明的舞臺上逐漸變成配角,比如非洲、南美的那些叢林部落。

農業化過程中,重要的是農耕化,也就是以種植業爲主,而不是以遊牧或者畜牧業爲主。

一個農耕化的社會,可以穩定地獲得大量食物,養活數量龐大的人口,並讓這些人口定居下來,而不是像遊牧民族那樣居無定所。農業勞動者創造的食物數量可以超過維持自己和家庭的生存必需,也就可以供養一批無須從事農業勞作的“富餘人員”去從事腦力勞動,搞國家行政管理,研究科學技術和軍事技術,從事思想文化與文藝創作等工作,還可以養得起規模龐大的軍隊;而且,這些“閒暇人員”可以聚集到固定的城市集鎮當中,互相交流,形成分工,產生比較複雜的手工業體系,製造出先進的工具。這就可以極大地提高一個民族的文明程度和戰爭能力。

戰爭能力是一個國家、民族、文明生存發展的重要能力。將領的才幹差異對個別戰役的勝負影響極大。但不同國家、民族之間長期的生存戰爭,則並不主要是將領個人的軍事才能對決,而是經濟實力和社會動員組織能力的對決。漢朝初年,由於經歷了長時間的戰亂,國家能夠調用的騎兵不過1萬,漢高祖劉邦出行想要找到4匹毛色一樣的好馬都湊不齊,有些將軍、丞相出行只能用牛車。這個時候匈奴能夠騎馬打仗的控弦戰士有近10萬。此時,白手起家建立漢王朝的高祖劉邦,即使手下名將如雲,北征匈奴也依然以失敗告終。漢王朝因此勵精圖治,休養生息,增加人口,繁殖馬匹。經過60多年的發展,到了漢武帝時期,漢朝擁有軍馬約60萬匹、戰士70餘萬,而匈奴的騎兵數量基本保持沒變。這樣,漢王朝就取得了相對於匈奴的優勢。漢武帝因此發動了一系列針對匈奴的遠征,解除了來自北方的威脅。

在漢朝與匈奴的戰爭中,名將衛青、霍去病對漢朝的終獲勝起到了相當大的作用。另一方面,匈奴在經濟實力和社會動員組織能力上也弱於漢朝。漢朝遠征,騎兵向北方深入大漠數百公里,對後勤補給的要求極高,每個士兵都需要3個甚至4個民夫來爲其輸送糧食。如果是10萬大軍遠征,就需要大約40萬人脫離生產勞動,專門從事軍事相關活動。如果把生產這些軍需的人口也算進來,那就更高。《孫子兵法·用間篇》裏邊說:“凡興師十萬,出征千里,百姓之費,公家之奉,日費千金;內外騷動,怠於道路,不得操事者七十萬家。”若按一家5口計算,10萬大軍背後就至少需要350萬農業人口作爲支撐。僅此一項,就超過了匈奴的總人口。漢朝靠什麼支撐起了如此龐大的物資供應線?就其經濟根基而言,就是依靠中原地區的農業耕作,可以養活數千萬農民。勞動者除了家庭自身消耗以外,至少還有10% 甚至更多的富餘產量。

13世紀中期,蒙古消滅了金帝國,佔領了中國北方。蒙古民族是遊牧起家,對農耕生活不太熟悉。蒙古皇帝一開始覺得農耕這東西很不好,淨養一些懶人,打仗都打不贏我們遊牧民族,所以想把漢人都殺光或者趕走,把農田變成牧場。結果,比較瞭解漢文化的大臣耶律楚材就跟皇帝說:這塊地方如果經營農業,每年少可以徵收賦稅50萬兩白銀、8萬匹布帛、40餘萬石糧食,完全可以支持蒙古大軍南下消滅宋王朝的軍費之需。蒙古皇帝一算賬,如果這地方經營畜牧業耕作能夠比畜牧業養活更多的軍隊,這一點似乎成了北方漢人得以保全的關鍵因素。

中國的農耕人口在漢朝時期就達到了五六千萬人。北方的匈奴以遊牧爲主,能夠養活的人口也就幾十萬,再英明的君主也沒辦法突破這個人口供養的上限。這點兒數量的人口進入中原,就好像河流匯入大海,不管河水有多麼渾濁,哪怕像黃河一樣全是泥沙,流進來之後泥沙也會衝散、消失。穩定的農耕生活遠比居無定所的遊牧生活過着舒服,遊牧民族進入中原以後很快就會放棄遊牧,改爲農耕。因此,儘管中原政權多次因爲自身的腐朽而被北方遊牧民族擊敗,但中原農耕文明仍長盛不衰,在數千年的時間裏,人口數量還一直隨着技術進步而不斷增加。漢民族作爲中國主體民族的情況,在中華帝國2000年的歷史中也始終沒有發生過變化。

歷史,不只是認知的學問,更是思考的學問。讀史,不僅要知道是什麼,還要思考爲什麼。作者的一些結論極具顛覆性,足以令人振聾發聵,但細細讀來又覺其無不有理有據,順理成章。閱讀本書,必將大大拓展我們思考的疆界,增長我們的智慧。

——毛佩琦 中國人民大學歷史系教授

一、大河文明:農耕帝國起源之謎

農耕化是人類文明的一次大躍進。單純從事採摘活動時期的人類,嚴格來說都是未完全進化的人類。動物也大都靠採摘爲生,卻並不能在此基礎上發展出文明。

從事狩獵的先民略好一些,食物來源多樣化,而且形成了組織協同體系,原始部落因此形成。但是這種部落一般都極小,只能勉強維持自身的生存,也談不上有多餘的人口來發展科學技術和文化思想。從某種意義上來說,只有農耕化以後的人類,才能算是真的進入了文明時代。

要想從採摘和狩獵的階段進入農耕時代,並在此基礎上建立一個大帝國,條件是很苛刻的。整個地球上,也就只有四處地方能行。一個是埃及的尼羅河流域,一個是中東地區的兩河流域,一個是印度半島的印度河流域,一個是中國的黃河流域。

這些地方能夠進入農耕時代、建立農耕帝國,首先要有一條大河,爲農業耕作提供足夠的水源。

這條河必須足夠大,能夠養活足夠多的人。因爲農耕文明跟遊牧文明不一樣,從事農業勞動的人必須分散居住,沒辦法永遠處於戰備狀態,機動性很差,這就需要足夠大的耕作面積來養活一定數量的常備軍從事國防。小河是不行的,小規模的農耕部落很快就會被周邊的原始部落或者遊牧民族征服。

光有大河還不行,還需要滿足一些很苛刻的條件:河流附近要氣候乾爽而且溫度適宜,不能太冷也不能太熱。尤其是不能太冷,冷了作物就生長不起來。

同時,還不能有太多降水,不能有太多山地。如果這個地方雨水充沛,大河的兩邊就會生長出茂密的森林。原始條件下的人類,難以在森林裏開墾出大片的耕地。尤其是,如果河流經過的地方多山,土地坡度較大,大量的降水會不斷沖刷地面,帶走地表土中大量的有機質,只留下貧瘠的沙土地,難以種植根系比較淺的農作物,只能生長根系很深的樹木。只有氣候比較乾燥,河流周邊地勢平坦,沒有大片的山嶺和濃密的森林,然後每年河流泛濫,泥沙會淹沒周邊的一些地區,才能形成開闊而肥沃的土地用來播種農作物。

地球上能夠同時滿足這些條件的地方並不多,在原始耕作水平下就能實現農耕化的地區也就非常少。

像南美的亞馬孫河流域和西非的剛果河流域,雖然擁有世界流量大和第二大的河流,但是降水量太大,表層土就會因雨水長期沖刷而變得貧瘠,河的兩岸又是茂密的熱帶雨林,不可能較早實現農耕化。

完美符合以上全部條件的是埃及的尼羅河流域。尼羅河的上游降水豐沛,水量非常大。但在其中下游地區,由於海洋季風不往這個方向吹,一年到頭很少下雨,非常乾燥,旁邊就是撒哈拉大沙漠,河水基本就是從沙漠中間流過。

每年夏季,上游就下暴雨,下游河水氾濫。從上游衝下來很多的泥沙,就堆積在河流兩岸,形成肥沃而平坦的適合耕種的土地,原始人類可以很容易地在上面播種。埃及這個地方因此就成了人類農耕文明早的發源地。

僅次於埃及的農耕文明發源地是埃及東北邊的兩河(幼發拉底河和底格里斯河)流域。中東這地方也十分乾旱,有大片大片的沙漠。古巴比倫、波斯帝國和後來的阿拉伯帝國(7~13世紀)、奧斯曼土耳其帝國(13~20世紀),都是依託這兩條河的農耕文明形成的陸權帝國。

相反,在埃及對面,隔着地中海的歐洲,那裏也有兩條大河:一條是萊茵河,一條是多瑙河。由於地中海的風向是往北吹的,所以埃及不下雨,但是歐洲降雨量豐富。這兩條河兩岸森林茂密,很難發展出早期的農耕文明。在歐洲地中海北岸靠近埃及和兩河流域的一些地方,由於受到埃及和兩河流域農耕文明的影響,也緩慢地發展出古代希臘和羅馬文明。但是比四大古文明要晚了數千年。

第三位適合發展農耕的就是中國的黃河流域了。

黃河水的部分來源是青藏高原的冰川融水,黃河也會出現季節性的泛濫,在中下游地區形成沖積平原,而其中下游地區位於中國北方的黃土高原和華北平原。從太平洋刮來的東南季風經過南方大陸以後就減弱了,從印度洋刮來的季風則直接被青藏高原擋住了,所以這個地區降水不會過多,能夠發展出早期的農耕文明。但它還是會受到東南季風的影響,比埃及和兩河流域的降水量要大一些,所以農耕文明出現的時間稍微晚於古埃及和古巴比倫。

黃河下游地區降水更爲豐沛,所以黃河文明首先出現在更爲乾旱的中上游地區,也就是今天西安一帶的關中平原,由黃河的支流渭河沖積而成。這個地方南邊有秦嶺阻擋,比下游更加乾旱,開墾耕地也就更容易一些。中國古代神話傳說中,位於西北地區的崑崙山、太白山(秦嶺主峯)佔有重要地位。上古傳說中的“華夏始祖”黃帝部族便生活在黃河中上游平原和渭河平原一帶。中國有比較可靠的文字記載的歷史是從商周開始的。周的發源地也在關中平原。

中國的長江流域距離黃河流域很近,很早就有人類活動。長江水質清澈,物產豐富,非常適合航運。但是長江上游和中游流經的地區降水過多且兩岸多山,山地一遇到暴雨就會大量流失表層土壤,適合農耕的只有山地之間的狹小平原。這些小平原無法供養足夠多的人民和軍隊,很容易就被來自黃河流域大平原的農耕部族征服。長江下游以及它旁邊的錢塘江地區,地勢平坦,季風北上也較少遇到高山阻擋,降雨相對上游和中游地區要少一些,發展條件稍好。早在七八千年前,這裏就種植了人工馴化的水稻,與黃河流域種植人工馴化粟(小米)和黍(黃米)的時間基本相當。在四五千年前,錢塘江流域還出現了良渚古城這樣輝煌一時的文明,但有學者認爲,它終還是被來自黃河流域的農耕兵團征服了。從炎黃時期一直到北宋,北方的黃河流域始終都是中國的政治、經濟、文化中心。中華農耕帝國的重心,長期以更爲乾旱少雨、地勢平坦的黃河流域爲主。

第四位適合發展農耕文明的,就是印度河流域。印度河發源於青藏高原,上游有豐富的雪山融水流下來。中游的兩邊都是高原,擋住了降雨的季風,中間形成數十萬平方公里的印度大沙漠(又叫塔爾沙漠)。情況與尼羅河類似,這裏也很早就產生了農耕文明。

但是,印度河中下游平原的面積比較狹窄,發展空間有限。在中國商朝的時候,印度河文明就被北方的異族征服了。後來隨着農耕技術的進步,又逐步開發了東邊的恆河流域,印度文明的中心也隨之轉移。

大河才能孕育文明,但降雨太多又會阻礙文明。這是一對有趣的矛盾。

不過,降水豐沛的地方一般日照充足,又有足夠的水源。農耕技術發達以後,特別是人們學會如何防止降水沖刷山坡土地的養分以後(比如中國南方的水田、梯田),這些地方反而會“後發制人”,得到比干旱地區更高的糧食產量,甚至發展出更先進的文明。歐洲後來發展得比埃及和中東都要好,美國現在成了世界上的糧食產地之一,長江流域取代黃河流域成爲中國的經濟中心,恆河流域取代印度河流域成爲印度半島的經濟中心,都與此有關。

三、官不聊生:明初官員的工資水平分析

在朱元璋治下,大明朝成了有史以來個“官不聊生”的朝代。

朱元璋對官員很刻薄,甚至可以說很兇殘;但是對老百姓卻很寬厚。明朝的農業稅收,是歷朝歷代的,嚴格按照“三十稅一”的比例來徵收。這個比例只有在“文景之治”的時候被執行過,後來基本都是執行十五稅一或者十稅一。而且朱元璋還動不動就下令減免某些地方的稅賦。

朱元璋時代和“文景之治”的區別就是:“文景之治”啥事都不幹,任由地主豪強擴張勢力、兼併土地,朱元璋則是逮着一個殺一批(不是逮着一個殺一個,他在屠殺貪官豪強方面屬於戰鬥力爆表的類型)。

在這種情況下,官員的生活就很慘了。貪污會被殺掉。不貪污,由於國家稅收很少,給官員發工資自然也很摳門。一個縣令的工資就是一個月七石五斗大米,摺合約1155斤大米,這個水平大概相當於宋朝縣令工資的一半。明朝也是歷史上官員俸祿的大一統朝代。

那這個工資到底是不是低得官員們不得不貪污受賄呢?

如果按照糧食價格來折算,1000多斤大米大概相當於現在的五六千塊錢。這點錢要養活一家五六口子人,是肯定不夠的。但這種摺合方法比較片面,因爲糧食作爲基本生存物資,一旦完全夠吃以後價格就會直線下跌。在絕大多數人只能勉強維持溫飽的古代社會,糧食比現代社會“值錢”得多。

我們用一種更復雜的方式來算一下:

一個縣令一年的工資是每月7.5石,每年90石。根據《中國曆代糧食畝產研究》,明代每人每天吃一升米是一個標準,相當於每天約1.5斤。官府也按照這個標準給政府僱傭工匠發口糧。一個人一個月就要吃3鬥米,五口之家一個月口糧不會超過1.5石米。

也就是說,一個縣令,要養活一家5口人,只需要花費他工資的不到1/5(1.5/7.5=20%)即可。

大家都知道經濟學裏面有個很著名的“恩格爾係數”,就是一個家庭在食品方面的開支佔全部家庭收入的比例。恩格爾係數達59%以上爲貧困,50%~59%爲溫飽,40%~50%爲小康,30%~40%爲富裕,低於30%爲非常富裕。

當然,一個人一天1.5升米是非常省吃儉用的生活方式,僅能滿足溫飽。但即使再增加一倍,算上肉蛋方面的消費,食品開支也應該可以控制在總收入的40%以內。

也就是說,按照朱元璋定的工資標準,一個縣令只需要花費工資不到40%就可以讓五口之家吃飽吃好,屬於“富裕”。

換而言之,一個縣令不用下田勞動,在辦公室裏辦辦公務,就能讓全家吃飽吃好。而且政府還爲他全家提供住宅,縣衙裏邊還能種菜。如果能夠注意節約,省下錢來買田買地的話,退休以後回家當一個地主富農是沒有問題的。

當然,也有人認爲一家五口的數量不一定準確。那麼,就不考慮一家有幾口人這個假設,再將縣官收入與明朝農民家庭的收入水平比較。在江南地區,自耕農所佔田地數,少者爲3~5畝,中者爲5~10畝,多者不超過40畝。平均畝產約爲2.31石,則即使按照“多者”也就是自耕農中富有的地產上限40畝來算,每年也只能收穫大米92石,與縣令俸祿相當。如果按照中位數來算,如果一家只有10畝地,全年多隻能收穫23石大米,縣令的收入是中等自耕農家庭收入的四倍之多。

在朱元璋看來,這個標準定得一點也不低。因爲他是貧農出身,這個工資夠他們家全家六七口人累死累活幹上好幾年了。縣令只需要坐在縣衙辦公,獲得的收入就能趕上耕種40畝土地的富裕農民家庭。這是少年朱元璋和他的父母做夢都達不到的生活標準。怎麼能說低呢?

但是,在官員們看來,這個工資標準就太低了,低得讓人沒有活路了。官員們是通過讀書考試進入仕途的,屬於人才、精英,社會地位又高,怎麼能跟農民有一樣的吃穿用度呢?農民過年才能吃一回肉,官員家庭天天都要吃肉才行。農民可以衣衫襤褸,官員必須衣服光鮮整潔;家裏還要僱傭人,辦公還要僱傭書吏、幕僚,這些都要錢,都屬於基本開支。光這些開銷,一年的工資就不夠。官場上還有交際,花費就更不用說了。

朱元璋跟官員們的認識差距,可以稱爲階級意識的差異——工資夠還是不夠的問題,站在不同的階級角度來分析,得出的結論是不一樣的。

階級意識主要包括兩個部分:階級感情和階級認識。前者,就是你站在什麼立場上來看問題;後者,就是出身環境決定了你能認識到、瞭解到哪些情況。

朱元璋雖然當了皇帝,但他還是站在貧苦農民的立場來想問題,他所能瞭解到的日常生活,就是底層老百姓的日常生活。在帝國制度下,要當好一個官員必須面對哪些具體而複雜的問題,他是不知道的。因爲他沒有當過官,不曉得當官也有當官的難處。他所能看到的世界,就是一個官員壓迫老百姓的世界,那些官老爺們都很威風,也很腐敗。所以,要求他們過一過跟農民差不多的生活,殺一殺他們的威風,在朱元璋看來就是完全應該的。

也就是說,不管在階級感情還是階級認識上,朱元璋都是從農民階級的角度來分析問題和解決問題。

相反,站在讀書人、士大夫的立場來看,一切就完全不同了。

像趙匡胤,他出身軍事地主家庭,雖然未必是大富大貴之家,但從小吃穿不愁,也不用學習耕田放牛。在他看來,縣令這種官員,就應該過跟他小時候差不多的生活纔對。而且他是一步一步升官升上來的,當過刺史、節度使,後來做到權力中樞的位置,然後發動兵變奪取了政權。所以他相當瞭解做官的辛苦,知道官場上的那些“潛規則”有多麼複雜。一個普通官員要在官場中生存發展,收點錢那是難免的,如果不在本人工資之外去搞點錢,用來應酬同事、孝敬上司,他在官場上基本就混不下去。收錢之後能把本職工作辦好,不過分貪婪揮霍,就算是好官了。

所以趙匡胤制定的國策,就是給官員很高的俸祿,把大家養得舒舒服服的,而又不必承擔太多的責任。這必然導致一個結果,就是農民的負擔很重,過得很辛苦。他是站在官僚階級的立場來看問題和分析問題的,所以對底層人民的疾苦

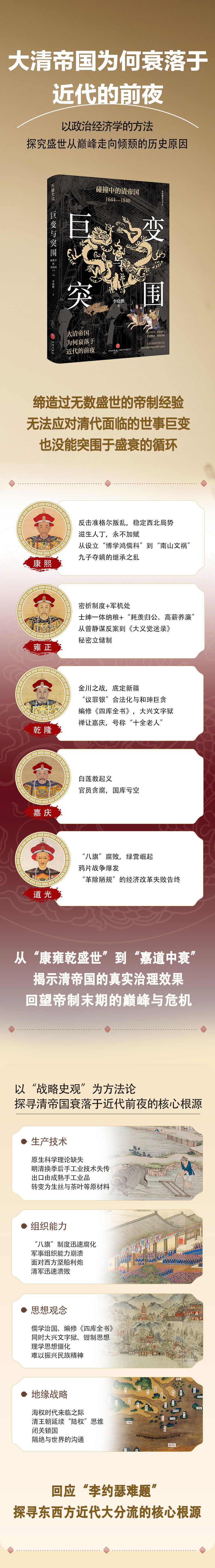

★李約瑟難題並不難?探尋東西方近代大分流的核心根源

英國學者李約瑟在其所著15卷《中國科學技術史》中問道,儘管中國古代對人類科技發展作出重要貢獻,爲什麼科技革命沒有在近代的中國發生?本書作者李曉鵬,從明清換代歷史和明清生產對比的角度,給出了自己的回答。

★從“明清換代”到“康雍乾盛世”,審視清初盛世的治理政策與真實效果

自定鼎中原到康雍乾三代治理,清廷逐漸穩固了統治基礎,終於將帝制推向巔峯,也締造了中國封建王朝的最後盛世。清初時期面臨了哪些不同於以往王朝的新問題?採取了哪些治理政策?當時人們的真實生活又如何?作者一一給出回答。

★從“康雍乾盛世”到“嘉道中衰”,探尋帝國制度下盛世的衰落原因

自嘉慶繼位開始,清帝國的財政連年虧空,官僚日益腐敗,百姓民不聊生,白蓮教起義聲勢浩大。盛世彷彿崩塌於一夕之間。作者指出,清朝後期的危機肇始於王朝建立之初,根源是一系列政策沒能真正解決帝國的治理問題。

★政治經濟學方法與戰略史觀相結合,追問文明振興的一般規律

生產技術、組織能力、思想觀念、地緣戰略,從政治經濟學方法與戰略史觀回看清王朝,總結帝制衰落的核心原因,總結文明覆興的一般規律與歷史教訓,爲今天的中國提供新的歷史思考。

自嘉慶繼位開始,清帝國的財政連年虧空,官僚日益腐敗,百姓民不聊生,白蓮教起義聲勢浩大。自此,帝制的榮光漸趨暗淡,清帝國由盛轉衰,中國也逐漸落後於西方。直至1840年,英軍陳兵珠江口,中國開始了積貧積弱的近代歷史。

但是,近代的危機並非突如其來,而是早已潛伏於清帝國的統治之中。自定鼎中原,到覆滅南明,到康熙、雍正、乾隆三代的治理,清廷逐漸穩固了統治基礎,終於將帝制推向巔峯,卻未料世界形勢已悄然鉅變。清帝國的統治面臨哪些挑戰?從“康雍乾盛世”到“嘉道中衰”,清帝國的盛世基於哪些治理之道,又爲何驟然而衰?在近代的前夜,清帝國爲何落後於西方?本書作者李曉鵬,運用政治經濟學的分析方法,從生產技術、組織能力、思想觀念、地緣戰略等角度,審視帝制時代最後的巔峯,帶我們重新走過這段轉折之路。

李曉鵬

中國人民大學經濟學博士,曾任哈佛大學肯尼迪政府學院研究員(Research Fellow),著有《城市戰略家》《中國崛起的經濟學分析》等作品,擅長從經濟和戰略的視角探究歷史問題。

引子 精準預言:對大清帝國覆亡結局的猜想

第一章 天下浩劫:文明視角下的明清換代

一、億萬生靈:明朝末年人口數量與明清換代的人口損失

二、底線戰爭:明清換代的三方交戰模式

三、四川慘屠:誰是川渝人口滅絕的主兇

四、文明三問:明清換代大屠殺的根源辨析

五、剝繭抽絲:多維度視角下的明清換代史

第二章 南明悲歌:階級侷限與必亡的命運

一、闖王之死:“聯虜平寇”戰略下的兩敗俱傷

二、隆武皇帝:鄭芝龍海商集團的政治投機

三、五省督師:李成棟反正與湖南的再喪失

四、忠貞餘響:堵胤錫之死與忠貞營的敗落

五、假封秦王:大西軍聯合南明抗清的曲折傳奇

六、桂林大捷:李定國西征與孔有德敗亡

七、兩蹶名王:戰略性的勝利曙光

八、孫李內訌:抗清運動最後希望的破滅

九、三藩肇亂:降將主導的迴光返照

第三章 康熙皇帝:帝制的強化與被忽視的產業降級

一、李約瑟難題:近代中國爲什麼會落後?

二、篳路藍縷:中華民族開發江南的千年歷程

三、明亡英興:晉商南下與英國崛起

四、御駕親征:反擊準噶爾叛亂

五、博學鴻儒:籠絡漢族士大夫

六、南山文禍:重啓文字獄

七、九龍奪嫡:兩廢太子背後的皇族內鬥

八、擇賢而立:雍正繼位的政治謎底

第四章 雍正革新:從征戰到治理的戰略轉折

一、革故鼎新:高薪養廉的“抄家皇帝”

二、皇權之巔:清朝皇權背後的軍政權力結構

三、模範督撫:“明星官員”的曲折仕途

四、整治朋黨:殘酷鎮壓皇族黨爭

五、大義覺迷:“出奇料理”的謀反大案

六、聯合專政:對漢族士紳的打壓與拉攏

第五章 千面乾隆:帝制盛極而衰的宿命

一、由寬入嚴:乾隆執政風格的劇變

二、痛下殺手:被激怒的皇帝和他的責任心

三、平定西北:清王朝在新疆的治理

四、“文治”風暴:精心佈局的文字獄狂潮

五、忠君理學:清朝對儒家道統的打擊與改造

六、帶頭貪腐:晚年乾隆與寵臣和珅

七、閉關鎖國:貿易的繁榮與思想的貧困

八、盛世飢餒:英國人眼中的乾隆盛世

第六章 歐洲崛起:現代轉型與外部衝擊

一、千年黑暗:基督教統治下的中世紀

二、十字東征:東方文明的光芒照進歐洲

三、航海時代:全球貿易體系形成

四、合縱連橫:英國崛起的戰爭與謀略

五、海權帝國:理解西方文明特質的一個重要視角

六、工業革命:科學理論與產業實踐的成功融合

七、羅馬法系:來自遠古的西方王權與法制傳統

八、文明三劫:軍事入侵對中華文明的巨大傷害

九、北守南攻:中國古代地緣政治戰略變遷

第七章 鴉片戰爭:帝制末期的危局時刻

一、白蓮教起義:虛假盛世的落幕

二、“仁宗”之治:又一個儒家聖君出現了

三、嘉道中衰:道光新政與漢族士紳的崛起

四、虎門銷煙:小心翼翼的禁毒行動

五、一敗塗地:鴉片戰爭的進程與結局

六、何以家國:清軍慘敗的意識形態根源

七、漫漫征途:中國人民尋求民族復興的開始

後記 論文明史觀與戰略史觀

引子 精準預言:對大清帝國覆亡結局的猜想

公元1867年,清穆宗同治六年。這一年,曾國藩56歲。

三年前,這個湖南出生的漢族文人,破天荒地被清政府授予了一等侯爵,並世襲罔替。其他如太子太保、大學士等榮譽頭銜更是不一而足。這些驚人的榮譽,當然都是爲了表彰他鎮壓太平天國起義的功勞。

不過,朝廷的寵幸看起來總是那麼反覆無常。就在前一年,因爲鎮壓北方的捻軍起義長期未見成效,曾國藩還被嚴旨責備,丟掉了剿捻督師、欽差大臣的頭銜。但朝廷念其勞苦功高,未再追加其他更嚴厲的處罰,讓他回任鎮壓捻軍之前擔任的兩江總督,管理中國最爲富庶的江南地區。

曾國藩不僅戰功赫赫,而且知人善任。他在鎮壓太平天國期間提拔了一些將領,有很多在仕途上走得不錯,其中不乏擔任巡撫、總督等職位的封疆大員,可謂“門生故吏遍天下”。

與這些聳人聽聞的傳言不同,曾國藩本人並沒有什麼野心,一心一意要做個忠臣,爲清廷鞠躬盡瘁。到任兩江後,他便立刻投入造輪船、辦鐵廠的“洋務運動”中,積極引進西方先進的軍事技術和工業設備,使出渾身解數挽救這個在內憂外患中千瘡百孔的大清帝國。

公務倥傯之外、茶餘飯後之間,曾國藩有一大愛好,就是與脾氣相投的幕僚閒談古今人物、指點天下大事。

六月二十日這天晚上,曾國藩又來找他的心腹幕僚趙烈文敘談。他對趙烈文說:“最近北京那邊有朋友過來,講了京城的一些新聞。說現在北京很亂,搶劫殺人之類的大案時常發生,已經到了明火執仗的地步;大街上乞丐成羣,有些窮人家的婦女甚至連褲子都穿不起。京師之地,竟然民窮財盡到了這樣的地步,恐怕天下會有異變。你對此有什麼看法?”

趙烈文對曾國藩說:“天下一統已經很長時間了,盛極而衰、合久必分是必然之理,無法改變。現在朝廷權威猶在,各方勢力仍然不敢輕舉妄動,短期來看,國家應該不會很快土崩瓦解。據我觀察,將來真正的異變,肯定是中央政府先垮臺,然後天下無主,陷入軍閥混戰。這樣的劇變大約會在五十年內發生。”

這一番直白的預測大出曾國藩意料,他一時半會兒竟然不知道該說點兒什麼。曾國藩皺着眉頭愁了半天,才憋出一句:“那是否可以效仿西晉和北宋的舊事,南遷避禍,延長國運呢?”

趙烈文搖頭道:“恐怕只會一次性覆滅,無法重複西晉和北宋的故事了。”

曾國藩仍不甘心,說道:“本朝君德正,或不至此。”——本朝的歷任皇帝都工作努力、勤勤懇懇,對天下國家非常負責任,與前朝的皇帝不同,是不是可能避免這樣的命運?或者起碼國運比前朝更爲長久一些?

對這個“君德”之說,趙烈文毫不客氣地駁了回去:“本朝君德確實比較正,但也已經享國兩百多年,回報不可謂不豐厚。真正的問題在於本朝在建國初期,殺人太多,奪取天下的手法過於簡單粗暴。後來的皇帝雖然努力以德澤加以彌補,但相對於當年慘重的殺戮而言,還遠遠不足以彌補,不可能因此扭轉天道。”

這番話說得很露骨,把清朝政治中最敏感的話題拋出來了。話說至此,曾國藩無力再辯,只得嘆氣道:“那我就只能日夜憂嘆,希望自己早點死掉,以免親眼看到國家社稷覆滅了。”

這段對話被趙烈文記錄在當天的日記中。曾國藩死於1872年,趙烈文死於1893年,都未能看到清王朝最終的結局。直到1912年,清朝終於滅亡。覆滅的方式是清帝退位,清政權一夜滅亡,沒有再割據偏安的機會。此後,果然天下大亂,中國陷入了曠日持久的軍閥混戰之中。趙烈文的預言,精準得讓人吃驚。

仔細回顧這次對話,趙烈文的預言有一個根本出發點:兩百多年前清朝統一中國之時,殺人太多,簡單粗暴,對王朝最終的命運有很大影響。這讓清廷統治的合法性相當脆弱,一旦中央權威垮塌,王朝就會迅速土崩瓦解,不可能還有機會偏安一隅、割據一方。

趙烈文,江蘇常州人。常州位於揚州和嘉定之間,北距揚州約100公里,南距嘉定約150公里。明清換代之際,清軍南下,以“揚州十日”“嘉定三屠”爲代表的大屠殺給江南人民留下了慘痛的記憶。後來的清朝統治者雖然不惜利用“文字獄”試圖徹底消滅關於那場大屠殺的一切文字記錄,但這樣的“努力”,終究還是失敗了……

歷史,不只是認知的學問,更是思考的學問。讀史,不僅要知道是什麼,還要思考爲什麼。作者的一些結論極具顛覆性,足以令人振聾發聵,但細細讀來又覺其無不有理有據,順理成章。閱讀本書,必將大大拓展我們思考的疆界,增長我們的智慧。

——毛佩琦 中國人民大學歷史系教授

對中華文明浩瀚史料與古籍的精準把握,以及政治經濟學獨到的眼光,爲李曉鵬的史學分析提供了高屋建瓴的視角和平臺,讓他的歷史分析能夠插上經濟邏輯的翅膀,在過去與現實的浩瀚領空翱翔。

——文一 清華大學經管學院前講席教授

現在我們又到了重新認識歷史的時刻。近代的屈辱讓國人對自己的歷史失去了信心,國學被西方變成了文學,歷史又被養人打扮了一次。我們當今找回中國自信,看清中國道路,還是要從釐清歷史開始。帶着觀點重塑歷史是當今新一代學者的覺醒。本書作者以自己的邏輯,對中國歷史真相進行了有益的探索。

——張捷 評論員、中國政法大學資本金融研究院客座教授

一、李約瑟難題:近代中國爲什麼會落後?

明朝崩潰和南明抗清運動不斷失敗的過程,同時也就是清朝興起和清軍節節勝利的過程。中華覈心文明慘遭破壞和大幅度倒退的過程,也就是滿族文明不斷進步的過程。

在征服中原的過程中,滿族迅速從落後的漁獵部族文明進化到農耕帝國的文明水平。由於沒有受到理學思想影響,且內部特殊利益集團尚未發育成熟,這個處於上升期的民族表現出旺盛的活力,諸多優秀的帝王將相不斷出現,並且他們善於任用漢民族的優秀人才,使用先進的政治制度,這讓他們在短時間內掌握了大約相當於秦漢時期的國家治理能力——在某些方面超過了秦漢,比如他們延續了選拔官員的科舉制度;在某些方面則要落後於秦漢,比如思想文化遠遠不如漢朝開明自由,但總體上是差不多的。秦漢時期,也是漢族積極進取、建立帝國體制和強大的軍事力量、快速開疆拓土的時代。

清朝的建立對滿族來講是一個極大的進步,相比300多年前征服中原的蒙古,這也是一個巨大的進步。滿洲勳貴們成功地克服了所謂“胡人無百年國運”的魔咒,建立全國性政權長達268年,讓清朝成爲中國歷史上第三長命的大一統王朝,僅次於唐朝和明朝。就其陸地疆土的廣闊程度而言,清朝大於漢朝和明朝,跟唐朝、元朝在伯仲之間。

我們繼續從文明的視角來思考這個問題。

就目前爲止的人類文明發展史來說,我們有兩個基本的判斷:第一條,從遊牧和漁獵文明走向農耕文明是一種巨大的進步;第二條,從農業文明走向工業文明也是一種巨大的進步。這兩個判斷已經是學界的共識。

中華文明從遊牧和漁獵文明走向農耕文明,這個過程領先於全世界。不僅是進入農耕社會的時間領先,更重要的是在農耕時代建立了古代社會最發達的政治體制、最輝煌的經濟成就、最長久的和平穩定,並供養了數量最龐大的人口,開拓了廣闊的疆域。這是值得每一箇中國人驕傲的。

不過,在從農業文明走向工業文明的過程中,中華文明卻大大落後了。這是什麼原因造成的呢?

工業革命爲什麼沒有發生在傳統經濟最繁榮的中國?這就是很多人喜歡討論的所謂“李約瑟難題”——英國學者李約瑟在其編著的15卷《中國科學技術史》中正式提出此問題,其核心是:“儘管中國古代對人類科技發展做出了很多重要貢獻,但爲什麼科學和工業革命沒有在近代的中國發生?”1976年,美國經濟學家肯尼思·博爾丁稱之爲“李約瑟難題”。

這個所謂的難題其實一點也不難。之所以會成爲難題,是因爲它的答案,很多人出於利益原因不願意講,甚至還想辦法不讓別人講。

只要講清楚明清換代之際,中國人所遭受的人類文明史上空間絕後的大屠殺 ,這個難題其實就不是難題了。

明清換代,人口從4個億下降至不到1個億,尤其是在經濟文明最發達的江南、華南地區出現了大規模屠城,城市精英人口損失殆盡。面對野蠻暴政,稍有點反抗精神的人都會被全家老小一起殺掉,沿海50裏內的人民和城鎮被盡數毀滅。在這種情況下,哪裏還有可能爆發什麼工業革命呢?如果英國在18世紀剛剛發明珍妮紡紗機的時候,突然遭到北歐海盜的入侵併被征服,各大城鎮都被瘋狂屠城,損失一半以上的人口,英國還能爆發工業革命嗎?

中國未能爆發工業革命的直接原因,如果只挑選一條,那就是明清換代。一個處在工業革命爆發前夜的文明,突然遭到來自北方落後民族的軍事征服;諸多本土科技典籍因此失傳,《幾何原本》等西方科學名著的翻譯被迫中斷。被屠殺的人口中,也許就有類似於牛頓、笛卡爾、萊布尼茨這樣的人物,或者是可以啓迪他們發明創新的師友,還有很多可以發明諸如珍妮紡紗機、蒸汽機的能工巧匠。總之,整個東南沿海的手工業創新體系被徹底摧毀了。工業革命在短期內(一兩百年)爆發的可能性自然就消失了。

當然,這只是直接原因,它背後還有很多更深刻的間接原因。核心還是漢族內部精英的集體墮落。理學思想的僵化、官員的腐敗、財富階層的自私、農民起義軍的不團結和戰略失誤……這些都值得深刻反思。當然,也包括西方殖民活動帶來的白銀貨幣衝擊,中國背靠大陸、面向大海的地理特徵等客觀因素。但最後所有原因彙總起來,導致北方少數民族入主成功,殺遍中國,這是一個總閥門——它最終切斷了、關閉了中華文明自主進入工業文明的發展路徑。

我們分析歷史,無論如何強調各種間接原因、客觀因素,這個總閥門絕不能跳過去不講或者有意無意淡化。只有把這個總閥門的前因後果講清楚,中國歷史的脈絡才能說清楚、講透徹。也許會有人說我們記仇,或者煽動歷史仇恨。那畢竟是古代社會的事情,也過去好幾百年了,記仇是不應該的。關鍵在於,不講明白,就會有人不停地亂甩黑鍋,把中國近代落後的根源甩到中華帝國的皇帝專制制度、科舉考試製度、朱元璋殺功臣、明朝海禁、中國人的劣根性之類的原因之上。我們可以不記仇,但不能亂背鍋。這個鍋背錯了,我們反思歷史的方向就會發生錯誤,會對我們未來道路的選擇產生深遠的影響。

本書以歷史唯物主義爲導向,對太平天國、同光中興、甲午戰爭、八國聯軍侵華、義和團運動等歷史事件分別進行了深入分析與思考,從武器效仿到制度改良,從人才任用到思想革命的歷史路徑,層層遞進地揭示出晚清革命與改良的歷史得失。本書史料豐富,論述得當,是一部思想性較強、專業度較深、角度較爲獨特的歷史作品,對於晚清歷史研究有一定的借鑑意義。

本書梳理了從金田起義到清朝滅亡60年間的歷史脈絡,揭露了帝國主義入侵中國和扶持代理人鎮壓起義的罪行,歌頌了太平天國、義和團等運動和反抗外敵入侵的英雄人物,對一些醜化近代英雄人物的謠傳做了反駁。同時,對洪秀全拜上帝教迷信思想給太平天國運動帶來的危害,中法戰爭、甲午戰爭的關鍵戰役與關鍵責任人,康有爲在戊戌變法中的歷史功過,辛亥革命後南北議和與民元北伐的關係等諸多方面,結合史料提出了新思路、新看法。全書貫穿了“治人”和“治法”兩種革命和改良模式的比較,後得出中國擺脫近代屈辱、實現民族復興應該“先治人、後治法”的總結性結論。

李曉鵬

重慶江津人,中國人民大學博士,劍橋大學訪問學者,前哈佛大學肯尼迪政府學院研究員(Research Fellow)。現任中興大城智庫首席經濟學家。著有《中國崛起的經濟學分析》《從黃河文明到“一帶一路”》《重現偉大中華史》《帝制與盛世:漢唐明的時代》等。其中《從黃河文明到“一帶一路”》入選2015年屆“一帶一路”峯會《人民日報》、新華社推薦的25本重點圖書。

引子 天地會 1

第一章 太平天國(上) 5

一、廣西暴亂:天地會引發晚清大起義 5

二、上帝之子:洪秀全創立拜上帝教 8

三、紫荊傳教:馮雲山與楊秀清對拜上帝教的改造 12

四、金田起義:太平天國運動爆發 17

五、天兄下凡:蕭朝貴對洪秀全的勸誡 21

六、楊蕭崛起:一次關鍵的權力變遷 26

七、永安建制:楊秀清節制諸王 33

八、席捲東南:從永安到南京的大進軍 37

九、路線鬥爭:洪楊矛盾初現 41

十、《待百姓條例》:洪秀全的宗教理想國實驗 49

十一、《討粵匪檄》:曾國藩建立湘軍 53

十二、甲寅變政:楊秀清對洪秀全路線“全面糾偏” 59

十三、經略長江:太平天國運動的 64

十四、天京事變:洪楊政爭引發的歷史悲劇 69

第二章 太平天國(下) 81

一、三河大捷:新生代將領崛起 81

二、奇襲杭州:李秀成二破江南大營 87

三、安慶圍城:第二次西征失敗及其原因 93

四、治理江南:李秀成的戰略佈局 102

五、太平夢碎:列強幹預與南京失陷 106

六、“革命”之源:對太平天國運動的評價 118

七、荒唐天王:洪秀全與太平天國運動的關係 130

八、千古英雄(上):楊秀清和石達開 143

九、千古英雄(下):忠王李秀成的忠誠與“叛變” 146

十、忠王之誤:太平天國運動失敗的根源 153

十一、理學建軍:湘軍背後的意識形態與社會控制體系支撐 158

十二、殺人如麻:清軍鎮壓行動的血腥後果 166

十三、賣國求存:列強對清政府鎮壓活動的支持 180

第三章 同光中興 185

一、因禍得福:海關管理權的喪失 185

二、局外旁觀:英國對華戰略“新思維” 190

三、督撫崛起:後太平天國時代的權力格局 203

四、裁撤湘軍:曾國藩與清政府的政治角力 209

五、鎮壓捻軍:李鴻章與淮軍集團的崛起 211

六、天津教案:曾國藩死裏逃生與李鴻章總督直隸 218

七、兩江刺馬:湘軍勢力絕地反擊 221

八、擡棺西征:左宗棠收復新疆的壯舉 226

九、丁戊奇荒:一場鴉片引發的空前巨災 236

十、甲申易樞:洋務運動的轉折點 241

十一、《李福協定》:法國人欺騙了李鴻章 249

十二、馬尾海戰:福建水師全軍覆沒 252

十三、不敗而敗:中法戰爭結局與左宗棠臨終遺言 261

第四章 甲午敗局 275

一、淮軍天下:中法戰爭後的權力格局 275

二、造不如買:李鴻章建軍路線及其危害 282

三、北洋建軍:李鴻章與北洋水師建設 292

四、甲午戰爭:日軍入朝與平壤陷落 300

五、黃海大戰:北洋水師的慘敗及其根源 306

六、一潰千里:旅順失陷與北洋水師全軍覆沒 315

七、馬關條約:割讓臺灣與聯俄抗日 320

八、頭號國賊:誰是甲午戰敗的罪人 323

九、敗家先驅:洋務運動失敗的根源 335

十、僞人:李鴻章的路線與真僞 350

第五章 落日餘暉 359

一、瓜分中國:甲午戰爭後的國家局勢 359

二、戊戌變法:清流派與維新派聯合救國 362

三、圍園殺後:康有爲後一搏 374

四、己亥建儲:光緒皇位廢立的幕後鬥爭 380

五、梨園教案:教堂與玉皇廟的建設糾紛 386

六、義和神拳:義和團運動興起 398

七、剿撫之變:慈禧對義和團態度的變化及其原因 405

八、八國聯軍:列強入侵與慈禧反擊 410

九、庚子國難:八國聯軍在中國的暴行與教會特權的消減 419

十、《辛丑條約》:清政府與地方督撫“聯合賣國” 436

第六章 辛亥革命 443

一、袁氏崛起:李鴻章的政治繼承人 443

二、末日狂歡:清政府財政增收與中央權威加強 447

三、明爭暗鬥:晚清新政背後的政治角力 452

四、滿漢決裂:載灃成立“皇族內閣” 458

五、保路運動:革命黨人漁翁得利 462

六、武昌起義:新軍兵變與南方獨立 465

七、民元北伐:南北和戰與清朝滅亡 467

八、黑暗沉淪:北洋軍閥時期的中國 471

九、民主之殤:殖民地與宗主國的制度選擇 477

後記 先治人,後治法 481

十三、經略長江:太平天國運動的所謂此消彼長,太平軍這邊熬過了艱難的時間,以內政改革提升戰力,開始全面奪回西征戰場的主動權。清軍這邊內部卻出現了問題,曾國藩的日子變得越來越不好過了。

1854年湘軍奪回武昌以後,咸豐皇帝異常興奮,對軍機大臣說:“不意曾國藩一書生,乃能建此奇功。”軍機大臣祁寯藻不以爲然,提醒咸豐皇帝:“曾國藩以侍郎在籍,猶匹夫耳。匹夫居閭里,一呼蹶起從之者萬餘人,恐非國家福也。”

咸豐聽了之後,臉色一變,立刻意識到這個問題。曾國藩練的湘軍不屬於八旗綠營編制,是他自己的私家軍,現在可以用來打太平天國,將來也可能威脅中央權威。

此時,曾國藩的湘軍已經打出了湖南,在湖北武昌— 黃州— 田家鎮一線作戰,軍費開支大大增加,原來每個月7萬兩的銀子不夠用了。曾國藩急切希望能謀得湖北巡撫的職位,這樣就能從容調動湖北財政和人力資源,爲湘軍在湖北作戰提供可靠的後勤保障。

咸豐皇帝當時已經下令讓曾國藩署理湖北巡撫的職位,聖旨都發下去了,聽了祁寯藻的話,便開始有點後悔,趕緊下令收回成命。正好曾國藩上書假意推辭,這本來是客套話,說自己才能不足、難堪大任,又在籍居喪、不宜升官之類的。一般來說皇帝要再次下令,說聖意已決、不得推辭,任命的流程就算走完了。但咸豐看到奏章,竟然順坡下驢,說我覺得你說的有道理,咱們英雄所見略同,既然你不想幹,那就算了,等等。

曾國藩被氣個半死,無可奈何,只能硬着頭皮繼續帶兵一路打到江西,結果在湖口慘敗。咸豐皇帝倒沒有過多責怪,畢竟能跟太平軍硬碰硬開打的也就這一支軍隊了,曾國藩還是實心幹事的。

此後,曾國藩一直帶兵在江西作戰,又想謀求江西巡撫的職位。咸豐皇帝總是空言嘉獎,就是一直不答應,這讓他很難受。太平軍攻佔武昌以後,把主要戰略方向放到了江西,石達開親自帶兵從湖北進入江西。湘軍在江西人生地不熟,曾國藩又無地方實權,錢糧供應時常短缺。這樣,1855年整個一年,都是湘軍節節敗退,而太平軍則一路攻城略地。到了1856年8月,江西總共13個府城和79個州、縣城,太平軍佔領了九府50多個州縣。而且,太平軍控制的地區主要集中在富裕的長江沿線,整個江西中北部除了省會南昌以外,全部被太平軍奪取,清軍控制的都是南部那些落後偏遠的山地府縣,戰略意義不大。南昌周邊的府城已全部陷落,太平軍全面包圍南昌,曾國藩被困於南昌城中,形勢十分危急。

石達開在經略江西的這段時間,全面落實了楊秀清甲寅變政的政策思路,不在佔領地區搞男館、女館,不搞焚書禁儒,也不搞土地或財產充公,而是一律“照舊交糧納稅”。田賦分上忙、下忙、春納、秋納四次徵收,沿河、沿路徵收商稅,且各有定則。軍事紀律嚴明,於老百姓秋毫無犯。同時,繼續執行堅決的“反滿反官”策略,摧毀清朝政權之後,重新建立行政管理體系,選舉新官治理地方,打擊土豪劣紳。曾國藩幕僚杜文瀾記錄說,石達開“擇本地助虐者爲鄉官,授以僞職”。

在意識形態鬥爭上,劉文藻《詩舫存鈔》中一首詩描寫了石達開對待讀書人的態度:

翼賊坐堂皇,大義春秋勉:謂爾繆庠生,夷夏胡不辨!

秀才曰噫嘻,春秋吾所善,用夷則夷之,用夏夷人選。

聖人大義明,爾賊豈能眄?羣賊請殺之,賊笑曰勿翦。

彼固願死耳,出禁久或轉,吾方收士心,否則禮以遣。

這裏邊的“翼賊”就是說的翼王石達開。他對不願與太平天國合作的讀書人講的內容,並不是“天父皇上帝”那一套,而是“春秋大義”。他責問這個讀書人:你爲什麼忘了華夷之辨的春秋大義?滿洲佔據中國,我們起兵反抗,有什麼不對?

這個讀書人不屑一顧地回答說:春秋大義我比你們知道得多。聖人說過,夷人如果尊重華夏文明,那也就是華夏。這種深刻的道理,豈是你們這些亂臣賊子所能明白的?

石達開手下的人聽了很生氣,請求殺掉此人。石達開說:他是想找死的,但我們正需要收復人心,還是饒了他,他將來自己說不定會想明白。

從這首詩來看,滿洲和中國的華夷之辨而非“一神教與多神教或世俗文明之爭”,纔是石達開對其治下士民的宣傳重點。

看到太平軍及其首領石達開如此行事,對曾國藩“衛道安民”的宣傳江西人民就不大聽得進去了,包括很多讀書人在內的民心大部倒向太平軍。江西旁邊的湖南茶陵知州雷壽南記錄說,江西人竟然將太平軍稱之爲“漢兵”。這就是已經將太平軍視爲漢民族的軍隊,而將湘軍、綠營等一概視之爲異族賣命的漢奸軍隊了。這是江西戰局發展如此良好的核心原因。

石達開經略江西時期,湖南巡撫駱秉章在給朝廷的奏章中說,江西士民已紛紛從“畏賊”變爲“媚賊”,“獻財輸貲,甘心從逆”。給駱秉章當幕僚的左宗棠乾脆說:“江西事恐不可爲,以民心全變,大勢已去也。”曾國藩則咬牙切齒地大罵江西讀書人:“讀聖賢書…… 悍然從賊,冠賊冠、服賊服。”

軍事鬥爭是政治鬥爭的延續。意識形態的正義性,對雙方軍事鬥爭的勝負,具有重要影響甚至是決定性的影響。這一點在江西戰場上得到很明顯的體現。

如果情況繼續照此發展下去,則太平軍殲滅湘軍,繼而推翻清朝,並不會是一件很困難的事。

在江西大局已定的情況下,楊秀清指示石達開帶領精銳從江西返回南京,配合從安徽調回來的燕王秦日綱,集中兵力打擊圍困南京的江南、江北大營。

這一次打擊江南、江北大營戰役,是楊秀清生前指揮的後一戰,是他軍事指揮能力的完美展示,也是太平天國軍事成就的。之前,楊秀清制定的基本戰略是以經略長江上游爲主,盡遣主力攻打安徽

江西、湖北等地。在南京附近實施戰略防禦,主動放棄了揚州,退守鎮江。經過兩年多的西征,太平軍在西線對清軍的戰略優勢已十分明顯,而南京— 鎮江的防禦則到了極度困難的階段,他才決定令西征軍回援。

1856年初,楊秀清命令燕王秦日綱從安徽帶領1萬精兵去支援鎮江。因爲鎮江被清軍圍困多時,糧食已經基本吃完,再不去營救就會崩潰。3月18日,秦日綱初戰告捷,其部下先鋒陳玉成帶兵衝破清軍防線,向鎮江城中輸送了不少物資。但這一仗並沒有從根本上扭轉局面。此舉引起清軍注意,從四處調集軍隊準備攻擊秦日綱部。

楊秀清密切觀察戰局,發現清軍注意力都放在長江南岸的鎮江,而江北大營防禦鬆懈。又打聽到4月2日是江北大營幫辦營務、欽差大臣雷以諴的生日。於是集結大批船隻,在當日傍晚祕密將秦日綱部運過長江,1856年4月3日凌晨,突襲江北大營。此時的江北大營內,上至統帥、下至都司,都在雷以諴營中祝壽暢飲,兵營沒有將領管轄,也沒有做應急佈置。太平軍突襲得手,將江北大營陣地徹底摧毀,並乘勝收復了揚州城。

奪取揚州後,太平軍沒有長期佔領,只是將城中物資糧食運走,然後再次渡江,於1856 年6 月14 日到達南京城郊的燕子磯一帶休整待命。

清軍此時還沒有從江北大營的潰敗中回過神來,將江南大營的兵馬抽調一部分到江北支援。而楊秀清早已密令石達開從江西帶領3萬主力東返,於5月11日到達安徽蕪湖,然後兵分三路,北路沿長江靠近南京,中路突襲江南大營的南方要塞秣陵關,南路攻擊溧水。清軍又緊急從江南大營派兵去支援秣陵關、溧水。

這樣,經過反覆調動,清軍圍困南京的主陣地—— 江南大營兵力就被大大分散,一部分去圍攻鎮江,一部分支援江北大營,還有一部分去支援秣陵關、溧水。楊秀清遂急令在燕子磯紮營的秦日綱全力突襲江南大營本部。秦日綱手下人馬從安徽過來後,一直在打仗,且被反覆調度奔走,四個多月沒有休息,極度疲憊。秦日綱請求楊秀清能多給幾天時間休整。楊秀清嚴詞拒絕,下令“違令者立斬”。

6月17日,秦日綱帶着陳玉成、李秀成等部快速撲向江南大營,石達開的北路軍也及時趕到,雙方合力,大破江南大營。清軍死傷慘重,全軍潰逃。

江南大營是從廣西一路追趕太平軍到南京的清軍主力所在。從紫荊山帶兵一路追來的悍將向榮,眼見自己苦心經營多年的大營灰飛煙滅,在逃竄途中羞憤而死(有自殺和舊病復發身亡兩種說法)。

踏平江南大營後,楊秀清令秦日綱部繼續追擊清軍殘部,讓石達開帶兵返回武昌前線與湘軍胡林翼部對決,又派韋昌輝接替石達開負責江西戰局。由於這次調兵速度極快,在短期內突然集中兵力東征,石達開從離開江西到踏平江南大營然後返回只用了不過兩個月,湘軍還沒反應過來,西線的戰略局面並沒有很大的變化。南昌仍然被太平軍圍困,曾國藩在南昌城中日夜憂嘆、計無所出,武昌和九江也繼續控制在太平軍手中,可以說是局面大好。太平天國基本確立了對清

的整體戰略優勢。

這次東征,楊秀清的軍事指揮天才發揮得淋漓盡致。更重要的是,此時太平軍在楊秀清領導下,令出如山、莫敢不從,才能做到如此迅速地從安徽和江西將翼王石達開和燕王秦日綱的兩大主力調往東線作戰,而且密切配合,戰略執行無絲毫差錯。這種完美的機動能力和戰略執行能力,清軍無論如何也不能望其項背。即使是曾國藩精心訓練的湘軍主力,也距離這種狀態很遠。清軍內部滿漢之間、中央與地方之間、地方與地方之間互相猜忌,矛盾重重。咸豐皇帝在北京遙控指揮,地方各自爲政、鉤心鬥角,軍官腐敗、紀律廢弛。在這樣的狀態下,太平軍即使偶爾遭遇一些敗仗,也一定能夠牢牢把握戰略上的優勢。遺憾的是,這種狀態並沒有持續很久。

新竹仲**[0998***997]

15分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

桃園朱**[0978***770]

5分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

高雄王**[0920***540]

20分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

基隆劉**[0966***563]

15分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

臺中錢**[0978***787]

4分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

臺北張**[0938***400]

20分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

新竹黃**[0956***695]

12分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

新竹符**[0920***427]

20分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

桃園劉**[0960***851]

半小時前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

桃園吳**[0988***677]

11分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

嘉義楊**[0918***946]

半小時前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

新竹朱**[0920***566]

7分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

臺北仲**[0986***260]

2分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

桃園謝**[0938***234]

半小時前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

新竹陳**[0998***850]

2分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

桃園方**[0968***175]

12分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

臺北錢**[0986***939]

4分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

桃園張**[0933***619]

7分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

臺南孫**[0966***106]

25分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

高雄謝**[0951***364]

7分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

嘉義鍾**[0986***882]

12分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

新竹孫**[0956***925]

15分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

桃園黃**[0998***775]

15分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

臺南仲**[0978***711]

20分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

新北趙**[0978***611]

25分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

臺中趙**[0918***447]

11分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

新北黃**[0920***347]

15分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

臺北柳**[0932***942]

20分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

臺南錢**[0933***388]

5分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

臺北王**[0998***766]

25分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

高雄趙**[0966***973]

11分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

高雄錢**[0938***321]

12分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

臺北朱**[0968***843]

15分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

基隆周**[0986***140]

5分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

新竹李**[0938***896]

半小時前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

桃園仲**[0938***328]

2分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

嘉義李**[0946***557]

25分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

新竹柳**[0966***817]

25分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

高雄謝**[0988***228]

12分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

臺中陳**[0956***995]

25分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

新北周**[0932***464]

7分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

臺北劉**[0998***191]

2分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

臺北趙**[0951***953]

半小時前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

臺南鍾**[0918***819]

12分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

臺北孫**[0933***660]

4分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

新北李**[0988***840]

2分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

新北孫**[0986***721]

11分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

桃園楊**[0920***385]

2分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

新竹劉**[0918***690]

半小時前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

基隆仲**[0960***713]

11分鐘前帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊) - 帝制與盛世:漢唐明的時代+鉅變與突圍:碰撞中的清帝國+晚清六十年的革命與改良(全三冊)

NT$1430

2025新書推薦:【唐代長安與西域文明+大唐西域使:王玄策西行記+玄奘的絲綢之路】全3冊

NT$1625

2025新書推薦:唐代生活復原圖卷【今日向長安】全三冊

NT$1130

2025年新書推薦:這才是歷史的真面孔【世界卷+中國卷】全2冊

NT$1980

2025年新書推薦:貫穿金朝120年大歷史【女真崛起+吞遼滅宋+正隆南伐+世章之治+金朝覆滅】全5冊 精裝,重達2.5+公斤(原價2160,現價1980)

NT$1000

中國古代兵法【百戰奇略曾胡治兵語錄+尉繚子 吳子 司馬法 孫臏兵法+六韜 三略李衛公問對】全三冊

NT$1899

2025新書推薦:古代戰爭系列【薩爾滸的鐵騎+靖難的烽煙+彭城爭霸+魂斷釣魚城+命懸昆陽城】全五冊

NT$1700

2025年新書推薦:【陳寅恪四書】餘生流轉+古調猶彈+世外文章+爾爾區區(限量贈品環保袋)

NT$2400

深入解讀中華文明五千年【中國大歷史 刷邊珍藏版】精裝全10冊

NT$2520

【草原帝國+帝國的暮光:蒙古帝國治下的東北亞+蒙古帝國中亞征服史+馬上衣冠:元明服飾中的蒙古因素+蒙古秘史】全五冊

NT$1320

中國歷史之謎【歷史+國寶+宮廷+帝王后妃陵墓+大唐+大宋+大明+大清】全8冊

NT$2880

中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

NT$1820

大宋風雲:宋金逐鹿的熱血史詩(全四卷)

NT$1299

2025年新書推薦:《1024—2024,世界第一張紙幣交子誕生地成都,以及千年來的世界》全三卷

NT$1800

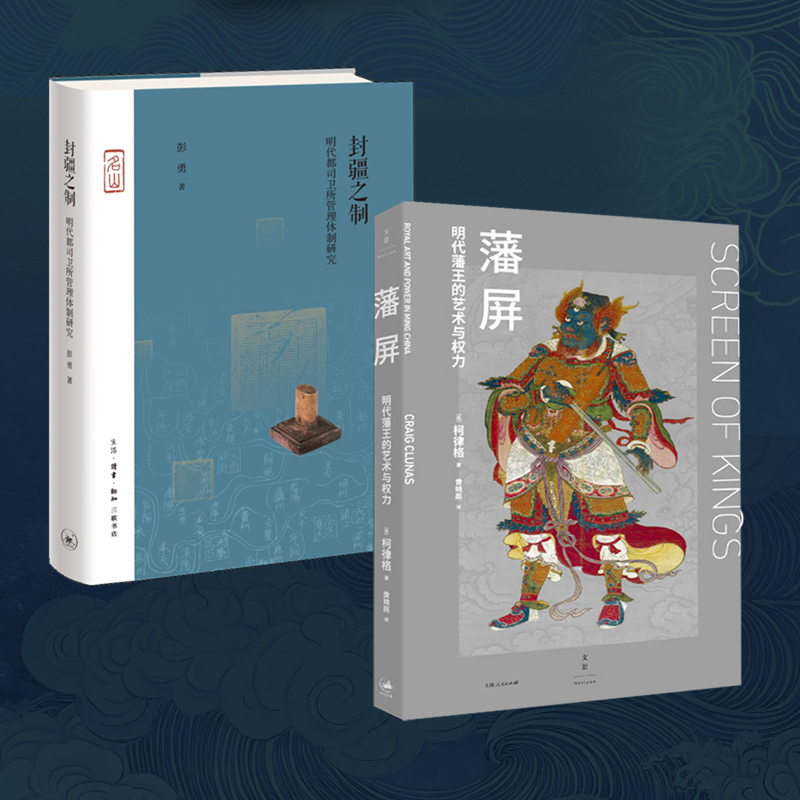

2025年新書推薦:【藩屏:明代藩王的藝術與權力+封疆之製:明代都司衛所管理體制研究】全兩冊

NT$2300

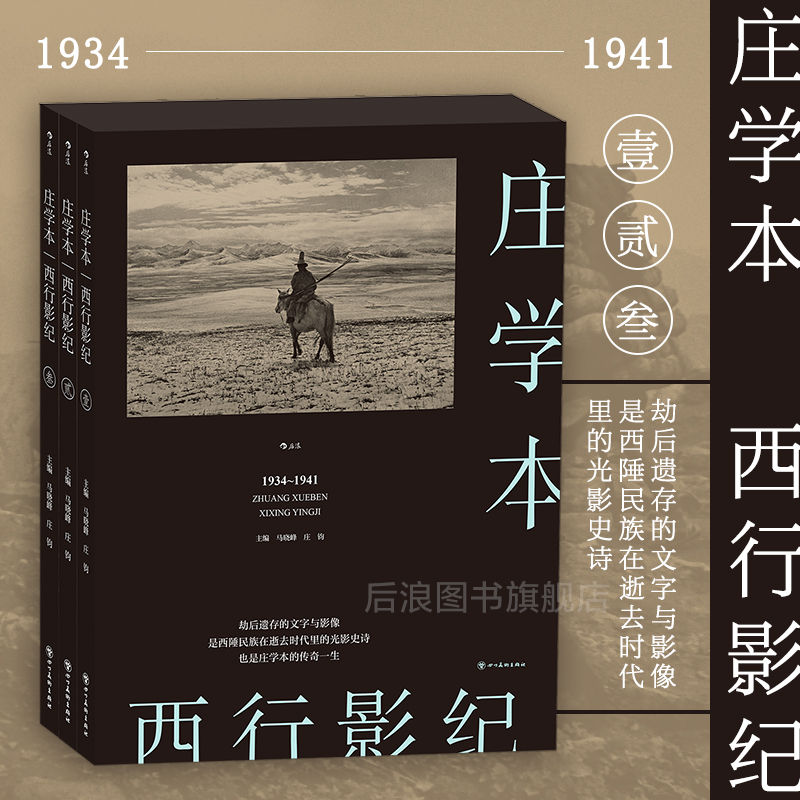

【西行影紀】全三冊 攝影大師 莊學本 傳奇一生 單向街文學獎 年度攝影集

NT$1275

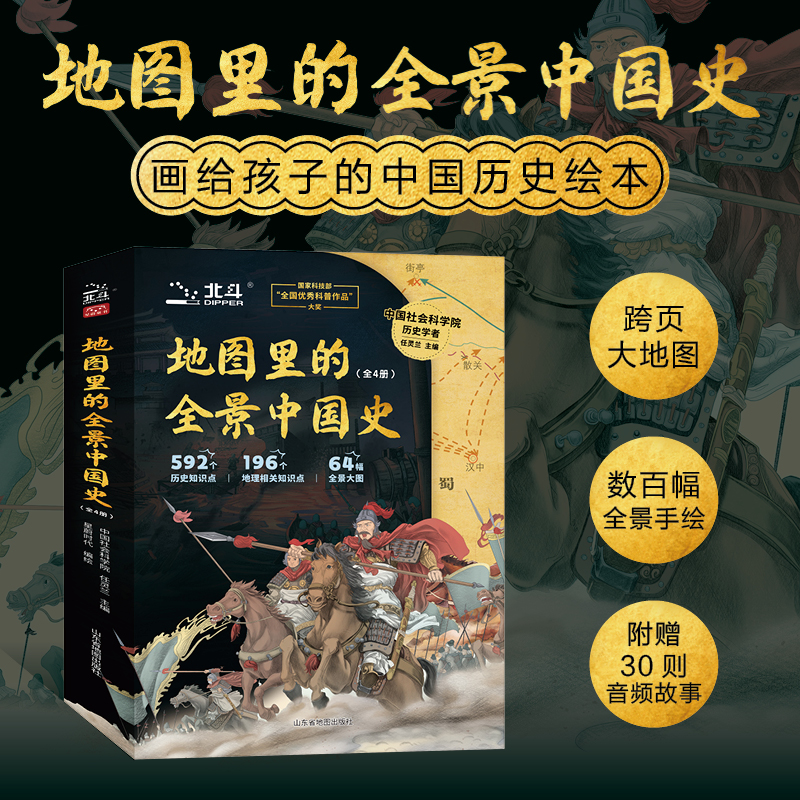

2025新書推薦:【地圖裡的全景中國史】全4冊

NT$1430

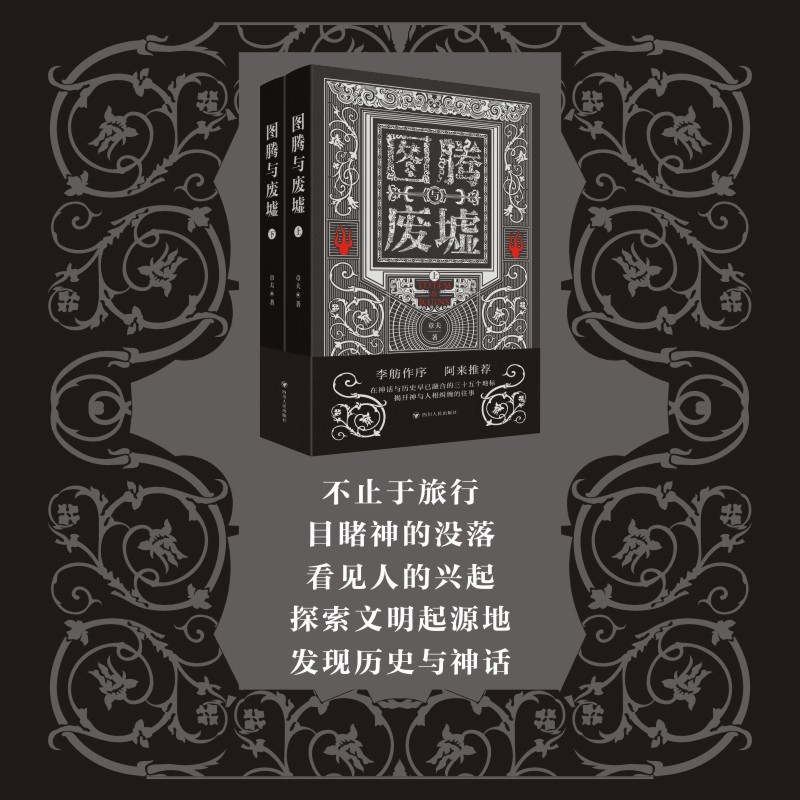

【圖騰與廢墟】全兩冊

NT$1268

2024新書推薦:如果你生活在古代(全3冊)

NT$1300

在歷史的褶皺之間【蘇東坡的星座+風月同天】全兩冊(中國文化變遷中的細節、故事與溫度)

NT$1788

中國歷史:從上古至公元元年+開明中國歷史講義(全兩冊)

NT$1460

清代貢院史(全兩冊)

NT$1760

晉商【合盛元票號+匯通天下:喬致庸+宦海商傑:盛宣懷】全4冊

NT$1500

全面解讀工業革命【重說工業革命的經濟史+萬國爭先+製造為王】全三冊(原價1650,限時活動價1500)

NT$1480

2024新書推薦【如父如子:從雍正到乾隆】全2冊(乾隆製造+成爲雍正)

NT$1480

2024新書推薦:雙面暴君:隋煬帝的生平、時代及真相+女主臨朝:武則天的權力之路(全兩冊)

NT$1800

2024新書推薦:有爲:漢武帝的五十四年+雙面漢武帝:從文武之治到巫蠱之亂+巫蠱亂長安:漢武帝晚年的奪嫡暗戰(全三冊)

NT$2000

風雅宋【大宋繁華:造極之世的表與裡+汴梁歌嘯:北宋遼時期國務實錄+落木大江:南宋金時期國務實錄】全三冊

NT$1850

【簡讀中國史 全四冊】著名歷史學者張宏傑簡讀中國史系列正式收官!

NT$1599

2024新書推薦:照鑑【晚清、北洋、民國】歷史影像背後的歷史(全三冊)

NT$1299

歷史的棋局:還原真實的歷史謀略+歷史的棋局2:家國興衰與成事謀略(全兩冊)