支持7-11 全家超商取貨 貨到付款

塞上飛白,英雄末路;還原遼東戰爭重壓下,明帝國的生死棋局。細數明朝的那些事兒,梳理明代皇帝、內閣、錦衣衛和東西廠之間的權力鬥爭,讓你一本書讀懂明朝的盛衰興亡

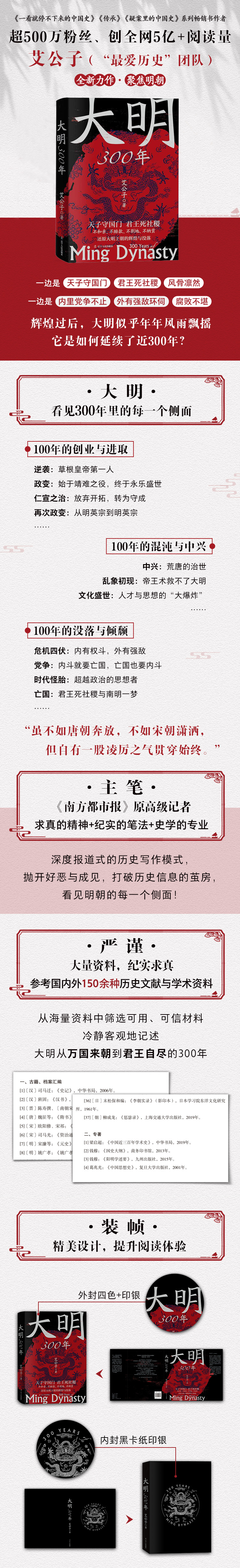

1、500萬 粉絲推薦的歷史作者!

超500萬粉絲、創全網5億 閱讀量的歷史作者艾公子(“最愛歷史”團隊)全新力作,聚焦明朝!已出版《一看就停不下來的中國史》《疑案裏的中國史》《宋詞三百年》等系列暢銷書,用深耕歷史領域的專業精神和高級記者的閱歷與文筆,讓你讀歷史也能暢快淋漓!

2、求真的精神 紀實的筆法 史學的專業!

大明一邊不和親、不賠款、不割地、不納貢,風骨凜然;另一邊卻內里黨爭不止,外有強敵環伺,腐敗不堪。輝煌過後,大明似乎年年風雨飄搖,難道它僅憑骨氣就能延續近300年?

本書拋開個人偏好,打破歷史信息的繭房,在史料中尋找大明王朝的每一個側面,用冷靜客觀的筆觸寫出大明王朝100年的創業與進取、100年的混沌與中興、100年的沒落與傾頹,講述時代浪潮裏或壯闊或卑微的個人命運。

3、參考國內外150餘種歷史文獻與學術資料!

作者團隊有兩名主創爲《南方都市報》原高級記者。團隊堅持深度報道式的歷史寫作模式,在海量資料裏挖掘可用信息,鉤沉史料,用嚴謹的筆觸探尋大明從萬國來朝到君王自盡的真相。

4、精美的裝幀設計!

外封四色印銀,內封黑卡紙印銀,提升閱讀體驗。

大明,一個輝煌又腐朽的朝代,一個血性又刻薄的朝代,一個奇才輩出又奸佞頻生的朝代。

大明一朝近300年,16位皇帝各有特點,他們或明或暗,或剛或柔,或暴虐或仁慈,或勤政或懶政,或奇葩或多疑……有的口碑極好,有的風評很差。在十六個皇帝中,甚至找不出兩個“雷同”之人。但無論如何,他們在國家層面上均守住了兩條原則:一是“不和親,不賠款,不割地,不納貢”;二是“天子守國門,君王死社稷”。

縱觀明朝風氣,雖不如唐朝奔放,不如宋朝瀟灑,但自有一股凌厲之氣貫穿始終。無論文人、武士、市民、才子,他們都像紫禁城裏的帝王一樣,身上流露出這個朝代的精神氣質。這是明朝可以誕生於謙、王陽明、海瑞、張居正的原因,也是明朝覆滅後依然可以走出張煌言、史可法、李定國、顧炎武的原因。

這,或許就是孟子所說的“氣”。

艾公子(原筆名最愛君),公衆號“最愛歷史”創作團隊的集體筆名。本書四名作者分別是鄭煥堅、吳潤凱、樑悅琛和陳恩發。其中兩名主創者鄭煥堅、吳潤凱均爲《南方都市報》原高級記者,分別爲華中科技大學文學碩士、南京大學歷史學碩士。艾公子團隊目前已出版《一看就停不下來的中國史》《疑案裏的中國史》等系列暢銷書。

“最愛歷史”公衆號,自2017年5月創辦以來,堅持深度報道式的歷史寫作模式,聚攏百萬粉絲,。曾榮獲2018年度新榜“人文自媒體”、2019年度UC大魚號“U創大獎”、2020年度今日頭條“優質創作者大獎”、2021網易“年度影響力創作者”等稱號。

一 第一個百年:從定都南京到奪門之變

朱元璋(1368年建國)—朱祁鎮(1464年駕崩)

逆襲:草根皇帝第一人

朱元璋:由南向北統一中國的第一人 / 004

張定邊:差點兒擊殺朱元璋 / 012

被清洗掉的三大開國功臣 / 021

朱元璋晚年爲何會大開殺戒? / 030

政變:始於靖難之役,終於永樂盛世

朱允炆:消失的帝國繼承人 / 040

方孝孺之死:爲求一個“忠”字,株連八百餘人 / 049

姚廣孝:明朝第一奇僧的是與非 / 056

朱棣:一位焦慮症患者 / 066

仁宣之治:放棄開拓,轉爲守成

夏原吉:大明盛世背後的男人 / 074

朱高熾:只在位十個月,卻創造了歷史 / 080

朱瞻基時代:帝國路線與皇權體制的雙重調整 / 088

再次政變:從明英宗到明英宗

土木堡之變:大明國勢轉折點 / 098

奪門之變:無人阻止的悲劇 / 107

曹吉祥:太監能不能當皇帝? / 118

朱祁鎮的最後七年:我想做個好人 / 124

二 第二個百年:從成化犁庭到嘉靖大倭寇

朱見深(1464年登基)—朱厚熜(1567年駕崩)

中興:荒唐的治世

朱見深:後宮一塌糊塗,卻是中興之主 / 136

朱祐樘:明朝口碑最好的皇帝是怎樣煉成的? / 145

朱厚照:將荒唐進行到底 / 152

亂象初現:帝王術救不了大明

朱厚熜:帝王術第一高手 / 163

陸炳:三百年間最強錦衣衛 / 173

夏言:明朝唯一被公開處決的首輔 / 182

嚴嵩:大明第一權奸 / 191

帝國海疆危機:“嘉靖大倭寇”始末 / 201

海上悍匪:明清帝國“大賊窩” / 215

文化盛世:人才與思想的“大爆炸”

沈周:二十八歲“躺平”,晚年被封神 / 224

嘉靖二十六年:明朝人才“大爆炸” / 231

王陽明和他的心學:投向大明的一枚思想炸彈 / 241

《金瓶梅》的真相:一部明朝時代劇 / 254

三 第三個百年:從隆慶新政到南明滅亡

朱載垕(1567年登基)—朱由榔(1662年駕崩)

危機四伏:內有權鬥,外有強敵

糾纏的巨龍:隆慶朝內閣三巨頭權鬥 / 266

從此君王不上朝:萬曆皇帝的最後三十年 / 274

鄧子龍:有缺點的英雄仍是英雄 / 284

努爾哈赤是如何崛起的? / 293

薩爾滸之戰:大明與後金的權勢轉捩點 / 302

黨爭:內鬥就要亡國,亡國也要內鬥

明宮三案:事出反常必有妖 / 311

魏忠賢與東林黨,到底誰在誤國? / 322

孫承宗之死:大明死結,無人能解 / 330

時代怪胎:超越政治的思想者

朱載堉:大明皇族中的“大神” / 341

大明“情聖”:湯顯祖與《牡丹亭》 / 349

馮夢龍:超越時代的“怪胎” / 358

亡國:君王死社稷與南明一夢

崇禎皇帝的最後二十四小時 / 366

吳三桂:因爲一個選擇,他被罵了三百多年 / 372

1644:天翻地覆的甲申年 / 379

南明一夢:崇禎死後的十八年 / 387

明朝亡國時,開國功臣的後代們去哪了? / 392

主要參考文獻

大明之氣

明朝開國第57年,明成祖朱棣最後一次親征韃靼,追擊到答蘭納木兒河(今蒙古國境內),於回師途中病逝。這名硬氣皇帝,一生多次親征,直至死在路上。

明朝開國第82年,明英宗朱祁鎮御駕親征蒙古瓦剌部,在土木堡(今河北懷來)被俘虜。蒙古人以爲“奇貨可居”,誰知明朝在硬氣大臣的主導下另立新君,平穩度過統治危機。

明朝的最後一年,崇禎皇帝朱由檢面對死局硬不遷都,最後在煤山上自縊。死後,人們從他身上找到一紙遺詔,上說:“朕死,無面目見祖宗,自去冠冕,以發覆面,任賊分裂,無傷百姓一人。”

這是代表明朝的三張面孔。

明朝是個很精彩的朝代。每個皇帝各有特點,他們或明或暗,或剛或柔,或暴虐或仁慈,或勤政或懶政,或奇葩或多疑……有的口碑極好,有的風評很差。在16個皇帝中,甚至找不出兩個“雷同”之人。但無論如何,他們在國家層面上均守住了兩條原則:一是“不和親,不賠款,不割地,不納貢”;二是“天子守國門,君王死社稷”。

這兩條總結性的原則,當然是今人對明朝的概括,但它們並非空穴來風。明朝中期有一個名叫敖英的官員,他在筆記《東谷贅言》中盛讚當朝的外交格局:“我朝國勢之尊,超邁前古,其馭北虜西蕃,無漢之和親,無唐之結盟,無宋之納歲幣,亦無兄弟敵國之禮,其來朝貢,則以恩禮待之。”這段話後來被多方引述,慢慢演變成“不和親,不賠款,不割地,不納貢”的口號式表述。

漢唐流行和親,兩宋主張納貢,清代割地賠款,中國歷史上的主要朝代在外交上都有權宜和不得已的特別舉措。唯有明朝,哪怕被逼到牆角,到了萬不得已的地步,也仍舊採取一種硬剛到底、決不妥協的姿態。

可以作爲對比的有兩個例子:西漢初,劉邦被匈奴騎兵圍困於白登山,最終以賄賂、和親解之;明朝的皇帝朱祁鎮被俘,其母孫太后、其妻錢皇后偷偷以金銀贖人,但在朝廷上,文武官員定下的對策卻是以硬碰硬——皇帝的命可以被扼住,王朝的命不可以。

前後相距1600多年的這兩個事件雖然最後都得到了妥善解決,但其背後體現出的王朝氣質迥然有別:西漢以柔克剛,韜光養晦,展現的是智慧;明朝以硬碰硬,雖死不懼,展現的是骨氣。

明朝最初定都南京,隨着北伐成功,疆界拓展,帝國的敵人和壓力變成分化的蒙元勢力。朱棣起家於北京,知道邊疆困局所在,又因爲靖難之役後的政局魅影,故而決定遷都北京。對外可以說的理由,或許便是“天子守國門”,不過,歷史的慣性也由此形成。

唐朝中後期的皇帝動不動就在戰亂中出逃,任由都城淪陷,而明朝的皇帝絕不敢如此惜命和草率。他們揹負着巨大的道德壓力和責任感,要爲全體臣民之表率,所以越是危急時刻,越要鎮守其位。崇禎皇帝在亡國之時做出的抉擇是不遷都、自縊死,我們不能以迂腐和無能進行解釋,而是需要看到整個王朝背後的歷史傳統:身在其位的帝王已經被塑造成一個象徵性的模範。這既是歷史的神話,也是歷史的包袱,正所謂“欲戴皇冠,必承其重”。

正因如此,不管崇禎是英明還是昏聵,他都必須以死爲“天子守國門,君王死社稷”的家族傳統畫上句號。只有這樣,他纔對得起明朝,才能激發臣民、士人的氣節。

縱觀明朝風氣,雖不如唐朝奔放,不如宋朝瀟灑,但自有一股凌厲之氣貫穿始終。無論文人、武士、市民、才子,他們都像紫禁城裏的帝王一樣,身上流露出這個朝代的精神氣質。這是明朝可以誕生於謙、王陽明、海瑞、張居正的原因,也是明朝覆滅後依然可以走出張煌言、史可法、李定國、顧炎武的原因。這或許就是孟

子所說的“氣”。

話分兩頭。朱棣遷都、朱祁鎮好戰、朱由檢自殺,他們做出這樣的選擇,從更深的層面來看,是因爲他們的位置決定了他們必須作爲帝國的象徵而存在。他們的選擇固然有值得被放大的意義,但沒辦法改變他們面臨的人性與歷史的侷限性,包括小農、刻薄、自私、暴虐、多疑等特質。我們不能以今度古,過分苛求古人,但對此仍需批評,仍需反思,這樣讀史纔有意義。

爲明朝寫史作傳是一件極其困難的事,因爲不僅牽涉歷史,還關乎當下的社會情緒。不管是在專業史學界,還是在歷史愛好者小圈子,對明朝的評價均呈兩極化態勢:有人恨它的暴虐、荒唐和倒退,也有人愛它的霸氣、才氣和市民思潮。但實際上,一旦帶有偏好去閱讀和理解一個朝代,便會陷入歷史信息的繭房裏出不來。

只有把一個朝代的所有側面像鏡子一樣擺放在桌面上,讓它們相互對照着,才能看清接近於歷史事實的模樣。

要做到這一點並不容易。

我願意在此提供三條原則,若您無法認同,請謹慎閱讀本書:第一,拋開個人好惡與歷史成見;第二,尊重已經發生的歷史事實;第三,對歷史複雜性抱同情之理解。

本書作者“艾公子”,系公衆號“最愛歷史”創作團隊的集體筆名。四名作者分別是鄭煥堅、吳潤凱、樑悅琛和陳恩發。感謝我們的第一批讀者,他們在“最愛歷史”閱讀了本書的部分內容,並提出了一些寶貴的修改意見。

是爲序。

艾公子

朱元璋:由南向北統一中國的第一人

經過十幾年的奮鬥,窮苦人家出身的朱元璋終於鹹魚翻身,在至正二十七年(1367)逆襲成爲元末南方羣雄的龍頭老大,佔據全國最富庶的江南地區。

北伐,勢在必行。

衆所周知,朱元璋此次北伐開創了由南向北統一中國的先例。在明朝之前,從來沒有一個立足東南的政權能夠建立大一統王朝。

以往的北伐多以失敗告終。就在朱元璋北伐之前,崛起於江淮一帶,給河南、山東等地元軍造成重創的紅巾軍,也因缺乏統一的指揮而被元軍各個擊破,逐漸走向覆滅。

那麼,朱元璋成功的祕訣到底是什麼?

01

有錢說話有底氣,做事就硬氣。

朱元璋的自信,或許與其根據地優越的經濟條件不無關係。早在起義之初,他就採納朱升提出的“高築牆,廣積糧,緩稱王”的戰略方針,在南方不斷積蓄實力。

長江下游的開發晚於北方,但隨着歷次北人南遷,經濟重心南移,逐漸逆轉趨勢,成爲全國最富裕的經濟區。

在宋蒙間持續了四十餘年的戰爭中,繁華的江南並沒有受到戰火的嚴重摧殘。戰後,在蒙古貴族和漢族地主的支持下,臨安、紹興、溫州等經濟發達的州府經濟日漸繁榮,商品經濟迅速發展。有元一代,東南沿海一帶人口稠密,物產豐富,海港衆多,在半個多世紀的和平中,始終是全國的經濟中心。

元朝雖建都北方,經濟上卻仰仗東南。爲此,元朝廷重新開鑿疏通大運河,運輸東南財賦供養京師,又“以東南之糧,養西北之兵”,相比於漢唐時“飛芻輓粟”(指迅速運送糧草)、逆流而上的轉輸關中路線,元代的“快遞小哥”方便了不少。

南糧北調是元朝的一項基本國策,每年通過海道和大運河長途販運的糧食就有數百萬石之多,元大都(今北京)的各級官吏、軍隊、百姓都靠南方漕糧爲生。因此,一旦起義軍佔據長江中下游,也就掌握了元朝的經濟命脈,切斷了元朝軍隊的糧餉供應。

至正十九年(1359),因淮河流域被起義軍佔領,大都失去糧食來源,一度陷入饑荒。元朝廷只好通過與張士誠、方國珍等控制江南的地方政權簽訂協議,來換取江南糧食。

私鹽販子出身的張士誠和方國珍從這些交易中撈到不少好處。他們在與元朝廷的交涉中反覆無常,雙方關係十分微妙。由此可見,張士誠與方國珍都沒有驅逐韃虜、推翻元朝的雄心,僅僅貪圖一時的利益。

與之相反,在波瀾壯闊的大時代下,朱元璋的團隊最早意識到立足江南、統一天下的可能性。

至正十六年(1356),朱元璋攻克集慶路(應天)後,選擇儘量避免激化與元朝廷的敵對關係,轉而集中力量掃平南方羣雄。

這一時期,朱元璋一邊派遣使者與北方的王保保(擴廓帖木兒)等元朝將領和談,另一邊又先後打敗陳友諒、張士誠、方國珍,佔據湖廣、江西、浙西、淮東、浙東等大片土地,並蠶食元朝在江南的殘餘勢力。

曾經敲鐘唸經、託鉢行乞的窮孩子朱元璋,在西滅陳友諒、東吞張士誠後終於坐擁長江中下游這片沃土,以應天(今南京)爲中心,建立了大明政權。至此,元朝在南方的一條重要糧食供給線也被徹底切斷。

當徐達的軍隊向江南腹地挺進時,朱元璋對其下達指令:“大軍既克淮安,足以保障江淮,控制齊魯。”

當徐達等人攻下淮東時,朱元璋豪言:“大事可成,天下不難定。”此時,朱元璋對奪取中原已有勝算。

02

早在征伐陳友諒、張士誠時,朱元璋就密切關注北方局勢。他派出間諜,從方國珍佔據的浙東乘船前往元大都偵察情況。

當時,北方的元軍因派系分裂已經亂成一鍋粥,盤踞山西的王保保、佔據關中的李思齊等地方將領擁兵自重,相互攻伐,元朝實際控制的區域僅剩下大都周圍的華北平原,還有地處邊陲的遼東、雲南和蒙古高原,早已不復當初鐵蹄踏破歐亞大陸的豪邁氣概。

元朝崩潰之際,王保保成爲獨當一面的“救火隊長”,一生多次與明軍交戰。有一次,朱元璋與明朝開國功臣討論誰爲天下“好男子”,手下衆將一致認爲作戰勇猛、所向克捷的常遇春擔得起這個稱號。朱元璋對此不以爲然,說:“遇春雖人傑,吾得而臣之。吾不能臣王保保,其人奇男子也。”

早在朱元璋爭奪江南霸權期間,王保保就曾駐兵於河南一帶。那時王保保揮師南下,完全可以讓朱元璋腹背受敵,阻止其掃平南方羣雄的進程,可元朝廷卻對朱元璋採用拉攏甚至招降的對策,派出戶部尚書張昶和朱元璋和談,錯過了消滅他的最佳時機。

南北對峙時,元將孛羅帖木兒在後方掀起內亂,進犯大都,王保保不得不回師救援。朱元璋趁着元軍派系分裂之機,派出使者離間王保保和其他地方將領的關係,向其提出“續我舊好,各保疆宇”的建議,勸他們不要和自己遠爭江淮之利,還是守好幽燕重地。

當朱元璋逐步統一江南時,王保保再次陷入元朝的內亂中,與李思齊等元朝將領在中原、華北混戰,甚至當明軍北上時,也無暇救援大都。

可以說,北方元軍的混亂局面正好給了朱元璋分化瓦解他們的機會。

03

至正二十七年(1367),在明朝立國前夕的一次軍事會議上,朱元璋與徐達、常遇春等將領商議北伐戰略。衆將都認爲元朝必亡,主張直搗大都,與元朝廷一決雌雄。

朱元璋不以爲然,他發掘出“地理特長生”的隱藏屬性,強勢推出一套自己的北伐計劃:“吾欲先取山東,撤其屏蔽;旋師河南,斷其羽翼;拔潼關而守之,據其戶樞。天下形勢,入我掌握,然後進兵元都,則彼勢孤援絕,不戰可克。既克其都,走行雲中、九原,以及關隴,可席捲而下矣。”

朱元璋認爲,元朝建都百年,都城固若金湯,如果自應天直趨大都,孤軍深入,恐怕會困於城下,被元朝各路援軍圍攻,以至進退失據,功虧一簣。因此,不如趁元朝內部分裂,先攻山東,接着再向西攻取河南,除去大都南面的最後兩道屏障。然後,明軍可西抵潼關,遏制關中元軍東出。如此,成功剪除元軍羽翼,阻止其各路支援,再進軍大都。攻下大都後,再轉戰山西、關隴、巴蜀等地,席捲天下。

諸將聽完朱老闆的方案,一時豁然開朗,一統天下的大幕由此徐徐拉開。

當年十月二十一日,朱元璋命徐達爲徵虜大將軍,常遇春爲副將軍,率二十五萬大軍北伐中原。與此同時,朱元璋又分兵三路南征,直取福建,並乘勝克復兩廣,從而平定南方廣大地域,加速統一的進程。

以往蒙古軍南下多選在秋高馬肥之時,只因秋冬時節黃淮平原便於戰馬驅馳,北方遊牧民族的軍隊可憑藉騎兵野戰的優勢輕易飲馬長江,所以宋代有“防秋”一說。而朱元璋選擇在這個季節北伐,就像是拿破崙挑戰冬天的莫斯科,彷彿有一種逆天改命的雄心壯志。

04

按照朱元璋的戰略,徐達、常遇春率軍由運河北進,首戰山東。

在攻下毗鄰淮北的沂州(今山東臨沂)後,徐達取道沂山與琅琊山之間的河谷低地,沿着當年劉裕北伐的路線越沂山北進,攻佔兵家必爭之地益都(今山東青州)。

益都是中原與膠東之間的要道,也是攻取山東的關鍵所在,元朝廷在此地設有山東東西兩道宣慰使,掌管山東各路軍政。攻取益都後,明軍又乘勝拿下山東中北部的壽光、臨淄、昌樂等地,之後揮師魯西。他們喊着“驅逐胡虜,恢復中華,立綱陳紀,救濟斯民”的口號,沿途各縣“望風款附”,章丘、濟南等城守將不戰而降,到當年十二月,山東各地全部爲明軍所有。這就如同多米諾骨牌,推倒了第一枚,之後就會有一系列連鎖反應。

失去山東後,元大都的東南方向再無天然屏障可以阻擋明軍北進。

洪武元年(1368),朱元璋按照之前擬定的戰略,繼續剷除大都南邊的另一支勢力。他以鄧愈爲征戍將軍,從今湖北地區北上,與山東的徐達大軍對河南形成夾擊之勢。

當明軍橫掃山東、河南時,元朝皇帝多次下詔,命“關中四將”李思齊、張良弼、脫列伯、孔興帶兵勤王,但這些地方將領都各懷鬼胎,不聽號令。

在鄧愈率軍佔領河南後,明軍完全可以趁勢進軍關中,這也是東晉時桓溫、劉裕北伐時的戰略。可是,朱元璋果斷停止了西進的腳步。

關中地區被山帶河,易守難攻,被稱爲“形勝之區,四塞之國”,自古就是兵家必爭之地,秦、漢、隋、唐都是以關中爲基礎統一天下的,司馬遷更是在《史記》中寫道:“夫作事者,必於東南,收功實者,必於西北。”然而自唐以後,中國的政治、經濟中心向東、向南轉移,關中地區逐漸衰落,“得關中者得天下”的理論早已不合時宜。

朱元璋不迷信教條,他仔細分析後放棄攻打關中,轉而集中兵力北伐,同時出兵佔領了潼關,將關中元軍東出的大門牢牢堵住,牽制西北,以絕後患。潼關猶如關中的正門,地勢險要,是關中與中原溝通的要道,元軍出潼關即可進入三川河谷(河南西北部),威脅明軍後方。現在失去了潼關,關中元軍對那裏自然鞭長莫及,只能龜縮在陝西,直到元朝滅亡。

另一面,元朝位於黃河以北的戰略要地山西由王保保鎮守。山西倚靠太行山,地勢高峻,仰攻不易,是連接關中與河北的樞紐,佔據這裏可俯瞰三面,威制中原。

王保保在山西手握重兵,卻遭到元朝廷的猜忌。元朝廷三番五次試圖削弱王保保的兵權,還與李思齊等將領勾結,準備消滅其軍隊。王保保發現朝廷的意圖後果斷奮起反擊,佔領了太原,將當地的元朝官員全部處死,隨後固守自保,和李思齊等關中元軍展開內戰。

明軍接連攻佔了山東、河南,山西、關中的元軍將領卻還在各自爲戰。大都兩翼都被折斷,華北平原又一馬平川,元朝廷一無兵可用,二無險可守,自然陷入孤立無援的境地。

洪武元年(1368)七月,明軍自魯西北的門戶臨清出兵,沿大運河水陸並進,以迅雷不及掩耳之勢直取大都,一路上元軍全都一戰即潰、望風而逃。當明軍兵臨城下時,自知大勢已去的元順帝帶着老婆孩子、七大姑八大姨趁夜打開建德門北逃,溜到了元上都(今內蒙古多倫西北)。退居漠北的蒙元政權,史稱“北元”。

至此,元朝皇帝結束了其在中原地區九十七年的統治。明軍進入大都,朱元璋將這座城改名北平。

從開始北伐到攻佔大都,明軍只用了不到一年的時間,之後更是全部收回已經被非漢族勢力統治了四百多年的燕雲十六州。

05

按照朱元璋的北伐戰略,攻取大都後便是對付西北的元朝殘餘勢力。於是,朱元璋命徐達、常遇春進軍山西,征討王保保。

元順帝北走時,曾命飽受朝廷內外質疑的王保保收復北平。王保保相當敬業,對沒能挽救朝廷追悔莫及,果斷放下了之前被朝廷排擠的仇怨,在明軍出兵的同時,王保率領大軍出雁門關,向北平進發。

見王保保大軍逼近北平,徐達用了一招圍魏救趙,直接圍攻王保保的大本營太原,逼得王保保帶兵回撤。常遇春得知消息後,趁機招降了王保保的部將豁鼻馬作爲內應,策劃發動夜襲。

王保保剛趕在太原城破前抵達城下,大營就遭到夜襲。全軍迅速潰敗,只剩下王保保帶着十八騎倉皇出逃,繼續往西跑到了甘肅。

洪武二年(1369),明軍平定山西后兵分兩路,一路由常遇春率領,加強北平防禦,趁勢攻打北元;另一路由徐達率領,攻取潼關以西。

憑藉之前佔據的潼關,關中四將早成甕中之鱉,陝西、隴右不久就被明軍收入囊中。關中四將外強中乾,內戰內行,被輕易攻克不足爲奇,倒是逃到西北重鎮蘭州的王保保仍不願輕言放棄。

王保保再次奮起抵抗,但是這次敗得更慘。戰敗後,王保保和妻子抱着一塊大木頭艱難渡過黃河,一路跋山涉水,狼狽逃到北元朝廷所在的和林,從此再未能踏足中原。

到洪武三年(1370),明軍出師北伐近兩年,北方各省基本平定。

06

陝、甘、寧一線的兵力被消滅後,元朝在遼東還有納哈出的軍隊二十餘萬人,在雲南有樑王的軍隊十萬人,青海西寧、嘉峪關外赤斤、哈密、吐魯番等地也都有諸王部分兵力部署,而川蜀之地也有明玉珍建立的大夏政權,明朝的邊境危機依然存在。

儘管如此,隨着天下大定,各個地方勢力實際上已被切割成小塊,實力不濟,只能任明軍宰割,即便有些麻煩,也構不成實際威脅,朱元璋一統天下的目標近在眼前。

洪武四年(1371),明朝大軍在湯和與傅友德的率領下,分水陸兩路從瞿塘、秦、隴等地入川。夏主明升(明玉珍之子)難以抵擋,率衆出降,四川被迅速平定。

洪武十四年(1381),明軍進兵雲南。朱元璋命傅友德爲徵南將軍,藍玉、沐英爲副,率步騎三十萬出征。元朝樑王把匝剌瓦爾密兵敗自殺,十萬元軍潰散,幾年之後,雲南被明軍平定。

洪武二十年(1387),明軍以馮勝爲徵虜大將軍,傅友德、藍玉爲副將,出征遼東。鎮守遼東的元朝丞相納哈出是朱元璋的老熟人。三十年前,朱元璋攻克太平時就曾俘獲納哈出,只是考慮到他是元朝開國功臣木華黎的後人,朱元璋也不想在統一江南前和元朝徹底鬧掰,便將他放了回去。但是這一次,納哈出可是在劫難逃了。二十萬明軍東出,納哈出率領的元軍困守遼東,孤立無援,走投無路之下只能嚮明軍投降,遼河流域被全部平定。

洪武二十年(1387),明軍以馮勝爲徵虜大將軍,傅友德、藍玉爲副將,出征遼東。鎮守遼東的元朝丞相納哈出是朱元璋的老熟人。三十年前,朱元璋攻克太平時就曾俘獲納哈出,只是考慮到他是元朝開國功臣木華黎的後人,朱元璋也不想在統一江南前和元朝徹底鬧掰,便將他放了回去。但是這一次,納哈出可是在劫難逃了。二十萬明軍東出,納哈出率領的元軍困守遼東,孤立無援,走投無路之下只能嚮明軍投降,遼河流域被全部平定。

至此,明朝的統一大業基本完成。

如今,再回過頭看至正二十七年(1367)朱元璋的北伐戰略,一切就好像在按事先寫好的劇本發展,明軍從點到面,鯨吞蠶食,勢不可擋。

所以說,從來沒有什麼的“天命所歸”,不過是深思熟慮後的水到渠成。

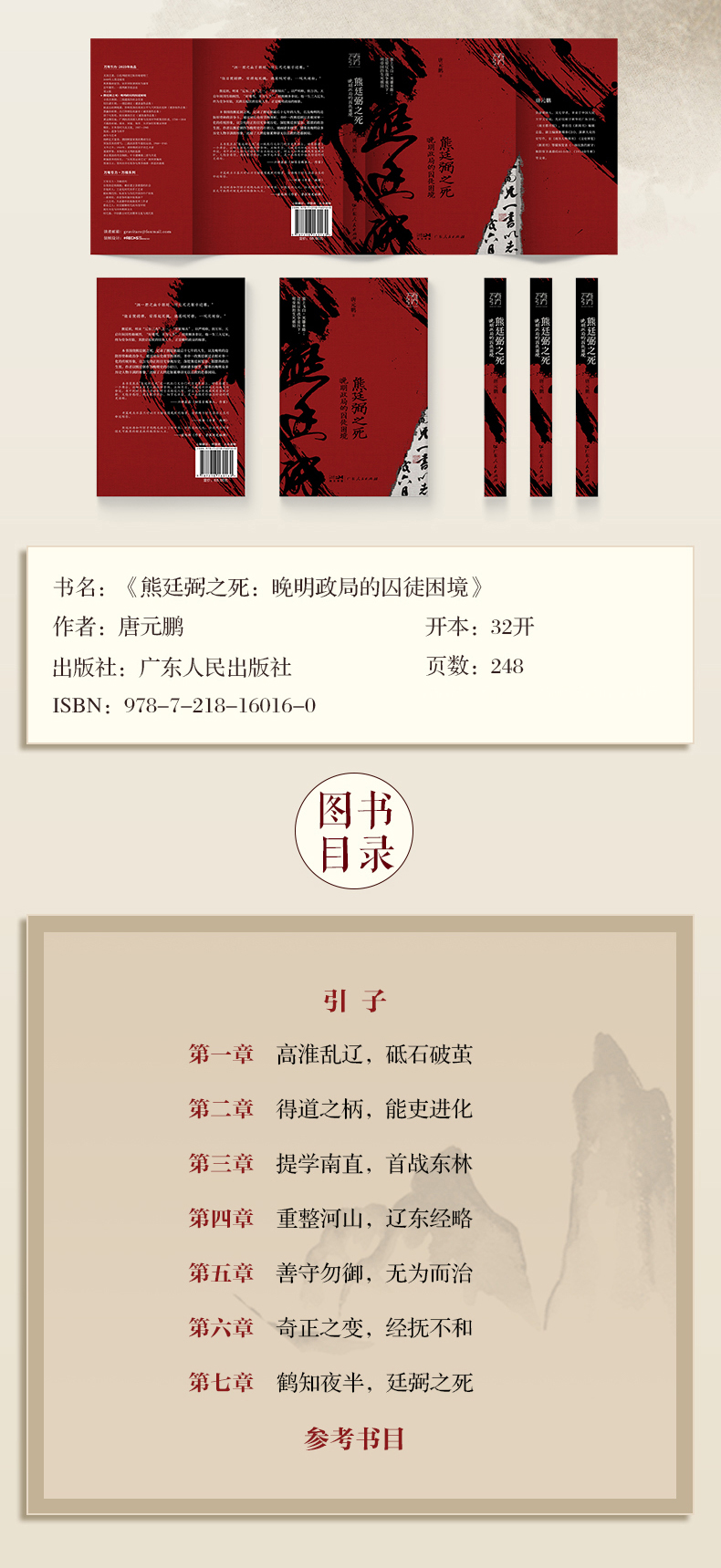

一本書揭開晚明大將熊廷弼的傳奇人生,照見大明朝暮年的苟延殘喘。

他曾是萬曆皇帝倚重的大臣之一,三入遼東,是努爾哈赤不得不佩服的對手,但一朝樹倒猢猻散,慘死斷頭臺。

他的人生如同大明朝暮年的縮影。曾經的“煌煌”大明,如今沒兵、沒糧、沒錢,內有無休無止的黨爭、皇帝的懷疑猜忌,外有蒙古、女真的虎視眈眈。

是什麼讓熊廷弼落得如此下場?又是什麼讓大明朝走到這種境地?

熊廷弼之死能否爲大明朝“續命”,又預示着這個王朝與一衆文官武將怎樣的結局?

梳理明末黨爭的盤根錯節,再現暗流洶涌的大明官場。

明末東林黨、齊楚浙黨、閹黨等派系爭端迭起,在李三才保舉案、庚戌科場案、徐氏投水案和後的遼東封疆案中,首輔葉向高、方從哲,東林黨黨魁顧憲成,權璫魏忠賢等人陸續登場,以熊廷弼爲棋,攪起晚明官場重重旋渦。

熊廷弼,明末“遼東三傑”之一,“有膽知兵”,以嚴明稱,但萬曆、天啓年間因性格剛烈,“好謾罵,不爲人下”,招致頗多非議。他一生三入遼東,終爲黨爭所陷,其跌宕起伏的官場人生,正是晚明政局的縮影。

本書圍繞熊廷弼之死,記錄了熊廷弼後十七年的人生,以及晚明的邊防形勢和政治爭鬥。通過對歷史細節的剖析,書中一改熊廷弼過去相對單一化的傳統形象,以公允持正的目光審視歷史,深挖熊廷弼複雜、搖擺的政治生涯。作者以熊廷弼作爲晚明史的小切口,刻畫諸多細節,描摹出晚明衆多歷史人物豐滿的形象,還原了大明危如累卵卻無以自救的遲暮困局。

唐元鵬 著

資深媒體人、文化學者,畢業於中國人民大學文學院。先後任職於新華社廣東分社、《南方都市報》,曾擔任《新週刊》編輯總監、副主編兼新媒體CEO。深耕大衆歷史寫作,在《南方人物週刊》《文史博覽》《新週刊》等媒體發表《一場民族的困守:衡陽保衛戰後48小時》《1914衆生相》等文章。

引子

第一章高淮亂遼,砥石破繭

第二章得道之柄,能吏進化

第三章提學南直,首戰東林

第四章重整河山,遼東經略

第五章善守勿御,無爲而治

第六章奇正之變,經撫不和

第七章鶴知夜半,廷弼之死

參考書目

引 子天啓五年(1625年)八月二十六日,北京西四牌樓附近人山人海。這 ,西市又要殺人了,而且殺的人還是朝廷高官。

囚車遠遠行來,車上坐着一位身材魁梧、面色從容的中年男子。來者就是 受刑之人——前任兵部尚書兼都察院右副都御史、遼東經略熊廷弼。

他的罪名有兩個:一是任職期間丟失廣寧,敗壞遼東戰局;二是待罪之中仍賄賂東林黨,以圖脫死。

熊廷弼被押下囚車,走上斷頭臺,劊子手強壓着昂首挺立的熊廷弼跪下。午時三刻,驗明正身——熊廷弼,字飛百,號芝岡,湖廣江夏人,時年56歲。監斬官在他名字上勾上紅圈,將令牌扔入場中。

一聲“開斬”,劊子手手起刀落,但竟然沒有一刀把脖子砍斷,只能以刀爲鋸反覆切割,方纔把熊廷弼的頭割下,場面慘不忍睹。顯然,劊子手受人指使,要熊廷弼到死還受罪。

隨後,熊廷弼的無頭屍體被棄市,首級被放入木盒之內,快馬傳首九邊,以儆效尤。

此時,距離廣寧失陷已經過去3年,距離熊廷弼首度經略遼東過去了6年,大明與努爾哈赤的遼東戰爭業已進入第7個年頭。

大明帝國經歷了薩爾滸大戰、遼瀋失陷、廣寧失守三場大敗,損失兵馬幾十萬,損失錢糧上千萬。遼東的邊境戰爭,正將帝國拖入經濟破產、社會騷動的巨大危機之中,這場危機深入每個人的靈魂深處。

熊廷弼,是大明朝對抗後金軍的名將,上繼薩爾滸慘敗,後啓袁崇煥。假如熊廷弼不死,他能否力挽狂瀾,逆轉大明在遼東戰爭中的敗局?遙想天啓元年(1621年),皇帝拜將之時,賜熊廷弼敕書一道、尚方劍一把,副總兵而下(含)允其先斬後奏,除此之外,還賜給熊廷弼大紅麒麟一品官服、紵絲4表裏、銀50兩,並賜宴都城外,五府、戎政、部院堂上掌印官陪宴餞行。昔日,恩寵無以復加; ,下場如此悽慘。

熊廷弼之死,牽扯了天啓皇帝、魏忠賢、葉向高、孫承宗、楊漣、左光斗等人的恩怨情仇,觸發了天啓年間朝堂之中無人能逃的血腥黨爭。那麼,在這場 終導致東林黨、閹黨湮滅的重大歷史事件中,熊廷弼到底扮演了怎樣的角色?想要回答這一切,必須把時鐘撥回萬曆三十五年(1607年),從熊廷弼升任御史的時刻說起……萬曆三十五年(1607年)八月初一,大明帝國如同往年一樣,在平靜中度過。 值得一提的是,這天晚上,人們在南陽的夜空中看到一顆蒼白的彗星,由西南向西北劃過天際。彗星在那時不是什麼好東西,民間通常把它稱爲“掃帚星”。

大明的天空出現掃帚星,自然引起了有關方面的重視。兵科都給事中宋一韓給萬曆皇帝上了一封奏疏說:我朝200多年,彗星只見過17次,這肯定不是什麼好事,我看它從西南向西北,莫非西北要出事情?與此同時,在地球的另一端有位德國人也看到了這顆彗星,他叫開普勒。但,無論宋一韓還是開普勒都不知道這顆彗星是怎麼回事,直到100年後,一位叫哈雷的英國人才發表了論文,推測地球人每隔76年會看到這顆彗星。乾隆二十四年(1759年)三月,彗星“如約而至”,它就是如今大家都知道的哈雷彗星。

宋一韓不是天文學家,他關注的也不是這彗星什麼時候出現。古代臣子藉着天象說事,是常規操作,而且多數要對朝政說三道四,甚至是要吐槽皇帝的。果然,宋一韓藉此事向萬曆皇帝絮絮叨叨地說了一大筐車軲轆話, 把話題引到了稅監問題上。

他大罵萬曆皇帝派往全國各地的收稅太監,從廣東的李鳳到江西的潘相,從天津的馬堂再到張燁、胡濱之流,說:正是因爲這些沒根的小人在地方橫徵暴斂、魚肉百姓,才導致了彗星出現,這是上天對皇上您的警示啊。

顯然,從彗星到西北國防,再到稅監問題,這則奏疏沒有邏輯可言。但萬曆皇帝也不生氣,只是把奏疏留中不發,也就是壓在宮裏不聞不問——這是過去幾十年裏,這位皇帝與各路文官打交道的慣用手段。

在奏疏中,宋一韓提到一個名字——高淮,萬曆派往遼東的收稅太監。請大家記住這個名字,他將在之後的一年,持續攪動大明的朝局。

這個看上去平靜的帝國,實際上暗流洶涌。八月初六,萬曆皇帝批了太僕寺10萬兩銀子以賑濟京城及北直隸災荒;八月十三,他又批示把30萬兩太僕寺的銀子借給戶部,以解邊關餉銀燃眉之急。

一邊災荒,一邊邊關鬧餉,都是讓萬曆 鬱悶的事,偏偏此時太僕寺少卿李思孝又給他送上一封 爲鬧心的奏疏,說帝國的錢庫在萬曆爺爺嘉靖、老爹隆慶時還有1000多萬兩的存款,可是這幾十年下來,又是打仗,又是辦皇家婚禮,存款只剩27萬兩銀子。

簡而言之——大明朝沒錢了。

負能量接踵而來。只隔了 ,陝西就發生了地震;接連幾天,帝國各地官員又報告看到了掃帚星。掃帚星久久不願離開人們的視野,看來災禍不會小。

遇上掃帚星和地震同時出現,自詡胸懷天下的文官們,怎麼可能不說道說道。官員們紛紛上疏,在他們眼裏,朝政這也不好,那也不是。萬曆皇帝除了把這些硌硬人的奏疏一一留中之外,也別無他法。

萬曆三十五年(1607年)的八月就這麼亂哄哄地你方唱罷我方登場,但這個月也並非都是負面新聞。

八月初三,就在宋一韓醞釀着滿腔爲民請命的浩然之氣,奮筆疾書的時候,大明吏部和都察院通過了官員考選的榜單,總共有42人將被委以科道言官的重任。

這些人裏,有未來官至左都御史、吏部尚書的房壯麗,有做到兩廣總督的何士晉,官至巡撫的也有好幾位。其中還有一位未來將在這個帝國國防大業中舉足輕重的人物——熊廷弼。這一年他不過39歲,剛在工部主事上幹滿3年。這3年裏,他勤勤懇懇地參與修復三大殿的工程,想必也因此得到了皇帝的賞識。在熊廷弼之後緊接着一個名字——荊養喬。5年之後,熊廷弼與荊養喬將會發生激烈的交鋒。只是此時他們不過是都察院候補官員,正期待着巡按御史這個品級不高,卻又極其重要的職位。

大規模外放御史可能是這個八月 的好消息。若干年來,這位腳有殘疾、走路不利索,特別不愛上班的萬曆皇帝終於不再放任官員的空缺。但這些即將出發的八府巡按們,面臨的卻是一個看似平靜無波,實際上暗流涌動的帝國。

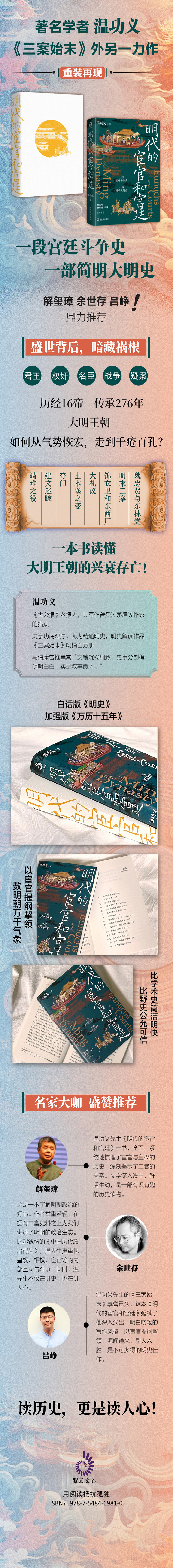

一段宮廷鬥爭史,一部簡明大明史

◎歷史名家鼎力推薦

百萬冊暢銷書《三案始末》(馬伯庸力薦)作者溫功義另一力作。解璽璋、餘世存、呂崢鼎力推薦!

◎名家名作

溫功義,《大公報》老報人,其寫作曾受茅盾等作家指點。史學功底深厚,尤爲精通明史。

◎簡明版白話《明史》,加強版《萬曆十五年》

據有豐富史料的基礎上,以“宦官”爲主線提綱挈領、抽絲剝繭地梳理了皇權、相權、宦官等宮廷的內部鬥爭,爲讀者展現了一幅栩栩如生的明代政治生態全景圖。

◎一本書寫透明代的輝煌與動盪

以大歷史的視角,細數明朝萬千氣象:帝王心術的反覆無常、權力角逐的殘酷黑暗,以及官場風雲的跌宕起伏。

◎可讀性強

比學術史簡潔明快,比野史公允可信。融二者優點於一體,是不可多得的明史佳作。

從洪武恢弘建國,到崇禎絕望自縊,大明王朝歷經16帝,傳承276年,昌明與荒唐兼具,輝煌與動盪並存。盛則揚威海外,萬邦來朝;亂則流民四起,不堪一擊。一個泱泱大國爲什麼會從當初的一統天下、氣勢逼人走到最終的千瘡百孔、風雨飄搖,這中間到底發生了什麼?是誰阻礙了大明王朝幾度出現的中興跡象?激盪時局的背後,蘊藏着多少權術與人心的博弈?

歷史名家溫功義以明代的宦官和宮廷爲主線,詳盡敘述了“土木堡之變”“奪門”“大禮議”等重要事件以及疑點重重的“梃擊”“紅丸”“移宮”三案。將大明王朝反覆無常的帝王心術、殘酷黑暗的權力角逐和光怪陸離的官場風雲刻畫得淋漓盡致。著者持論公允可信,筆法通俗易懂,措辭嚴謹而不艱深,讓你透過明代的朝野鬥爭與宮廷生活,看懂大明帝國存在的各種弊病,找到其由盛轉衰的根源。

溫功義(1915—1990),二十世紀四十年代《大公報》的老報人。從小博學多才,資質過人,青年時期開始寫作,曾受到茅盾等作家的指點,後於抗戰時期從事新聞工作。業餘時間博覽羣書,史學功底深厚,對明朝歷史尤爲精通,著有《明代的宦官和宮廷》及《三案始末》。其筆法通俗易懂,文字栩栩如生,敘述娓娓道來,將明朝歷史的凝重與精彩表達得淋漓盡致。

一 明代宦官的概況 / 001

二 鄭和下西洋 / 017

三 從永樂到宣德 / 037

四 王振擅權和土木之變 / 065

五 保衛都城與上皇回京 / 085

六 南內的禁錮和奪門 / 109

七 奪門以後 / 129

八 明憲宗·汪直·東廠和西廠 / 147

九 以勤政傳稱的明孝宗 / 167

十 正德年間,宦官之勢復起 / 187

十一 嘉靖初年的議禮 / 213

十二 朝臣門戶之漸興 / 237

十三 馮保和張居正 / 265

十四 萬曆一朝政務的敗壞 / 291

十五 從萬曆到天啓 / 309

十六 天啓間的魏忠賢 / 329

十七 崇禎剷除魏忠賢 / 351

十八 明代的滅亡 / 367

附表 明朝君主世系圖 / 392

序言

宦官究竟起自何時,由於文獻不足,已不易查考。以記有宦官的書籍而言,最早的應是《周禮》。據此可知,宦官早在殷、周之時便已有了。在《周禮》中,宦官被稱爲閹、寺、豎等。這三種稱呼,自始並無貶義,但因時間的變易,到了宦官又被稱爲內監、中官或太監的時候,再以閹寺稱之,則已帶有一些貶義和蔑視,若以奄豎或是宦豎爲稱,則不但帶有輕賤之意,而且也是斥責他們時的用語了。

最早宦官的工作大概主要是守門,這從那些早期的稱謂便不難看出。閹,《說文解字》的解釋是“豎也,宮中閹閽閉門者,從門奄義兼聲”。這裏,它以閹豎相互對釋,可見二者的職司必極相近。寺,《周禮·天官》說是“寺人掌王之內人”,也有監察出入之意,也許寺便是監護內宮門戶的人。

早期既只限於守門,而且那時的宮室也並不大,所以宦官的人數不是很多,百人左右已足夠了,因而《周禮》又有“奄寺不及百人”之說。然而這只是在早期,後來宮室日廣,職事日多,宦官的人數一直都在增多,降及明、清,宦官的人數早已成千上萬,若以擁有宦官的王府合計,數目就更多了。

說到宦官的來源,在早大概只有兩條:一是由於戰爭的擄掠,二是得自籍沒罪人的家屬。在奴隸制社會時,對外作戰,擄獲奴隸原本是作戰的目的之一,把擄來的幼童淨身(閹割)而爲宦者,當然也是例有的常事。這種做法不僅古已有之,直至明清,一直還是宦官的來源之一。把罪人的家屬沒而爲奴,這也是行之已久的古法。在這些被沒而爲奴的家屬中便有不少年幼的人被淨了身,送進宮去,成了宦官。秦時的趙高,便是這類人中最出名的一個。在宦官的需用不多之時,從上述的兩個來源得到的宦官原本足用,但到了需用日多之時,便又時見不足,得另闢蹊徑了。

另外的途徑有二:一是由宮中的執事太監各向自己的家鄉去招選;一是等候一些自宮求職的人自行來投。

那些回鄉招選的太監,大都是在宮裏已經混出了些頭面的宦官,他們自願幹這個差事,一是可以回鄉誇耀一番,二是可藉此增添自己在宮中的勢力。他們所要收的都是鄉中較貧苦的幼童,所以首先便要與幼童的家人洽談他們的身價。一經談妥,幼童便算已經納入他的門下,由他爲之淨身,有時甚至還要改姓,然後便被帶入宮去,在他或是比他的身份更高的宦官名下做個小太監,開始練習宮中的諸般事務。由於一經談妥便要離家、淨身、入宮,所以去做宦官也被稱爲“出家”。

自宮求職,那是宮中並未派人前去招選,而有些人家想要入宮求活,自行先淨了身,設法請求入宮的一種做法。這些人雖被稱爲自宮,其實很多並非出諸自願,常是由於生活實在困難,父母又受了一些在宮廷中有些門路的人的誘惑,才把自己的孩子先自淨了身,希圖能被收容進宮,當上一名宦官,藉以求生,並圖個升發的機會。這些人都比由宦官選招的人稍大些,甚至還有些是將近成年的人。當然也有些確是出於自願而自宮的,這類人的年齡就更大些,有些已是成年人了。這些人都是身臨困境,迫不得已才走上了這一條路的。譬如明末盛極一時,被稱爲九千歲的大璫魏忠賢,便是這類人中的一個。魏忠賢原是個市井無賴,遊手好閒,無所不爲。他是因爲輸了錢,欠了很多賭債無法償還,想躲進皇宮,賴掉那些賭債,纔想到了自宮求職這一條路的。

自宮求職既已成爲宮中宦官的一條來路,自然也就有了它的供求關係。求過於供,這倒沒有什麼,無非是宮中人手稍緊一些,及時派出宦官回鄉招選,便可加以調節。供過於求,可就有些麻煩了,宮裏面的人數已足,再難安插,而自宮求職者卻仍源源而來,羣聚京畿左近,到處流浪,惹是生非,實在是個亟待解決的問題。明代是個宦官用事極久極盛的朝代,故自宮求職一事也以明代爲盛。在明憲宗成化年間,自宮求職的人已經多到了無法安插的地步,明廷曾經多次明令嚴禁,但事已積之,早已勢如波濤,雖加嚴禁,卻也難有實效。這個情況,在《明憲宗實錄》中已有幾次談到,這裏選錄幾節,以見一斑。

成化十一年(1475)十二月,禮部奏:“近有不逞之徒,往往有自宮其弟□子侄,以希進用,聚至四五百人,告乞奏收,羣衆鬨然,阻遏無計。”奏入,有旨:“此輩逆天悖理,自絕其類,且又羣衆喧擾,宜治以重罪。但遇赦宥,錦衣衛其執而杖之,人五十,仍押送戶部,如例編髮海戶當差。自後有再犯者,本身處死,全家發邊遠充軍。禮部仍移文天下禁約。”

十三年三月,自宮以求用者積九百餘人,禮部以聞,上曰:“此輩以規避差役,違禁自宮,錦衣衛其執杖之,人三十,遣還當差,有再犯者,必罪不宥。”

十六年六月,禮部進自宮者至千餘人,喧擾宮府,散滿道路,乞照舊例,令巡城御史、錦衣衛五城兵馬等官逐回原籍寧家。

二十一年正月,周洪謨等疏言:“自宮求進稱爲淨身人者,動一二千人,雖累加罪謫,旋得收用,若不痛懲,無有紀極!今各王府累求內使,宜量以賜之,否則,仍發原籍原衛。今後宜依先年枷

項放遣事例,勿復收用。”

《明世宗實錄》對自宮之事亦有所記載,嘉靖十一年(1532)五月,記道:“時自宮無票帖未收者尚數千人,先是,正德二年(1507)九月,申男子自宮之禁,令錦衣衛五城兵馬限三日盡逐出之,有潛留京者,坐以死。時宦官竊權者,澤及九族,愚民盡閹其子若孫以圖富貴,有一村至數百人者,雖嚴禁亦不之止也。”

從以上所引各條來看,最先自成化十一年開始禁逐,至嘉靖十一年所記,歷時已逾三朝,達五十餘年。多次嚴禁、杖逐,非但不能禁絕,反而越禁越多:人數從成化十一年的四五百人,到成化末年,十一二年間,已增至動輒一二千人了。到了嘉靖年間,未收用者更已達數千人,甚至一村之中,自宮者便已多達數百人了。這個勢頭實在驚人。明憲宗認爲這些人自宮是爲了規避差役,明世宗又說這些人是貪圖富貴。這兩種說法雖非全虛,但卻都沒能說到根本之處,主要的原因應該還是人們的生活日困,無以爲生的人太多,所以纔會有這樣多的人不惜自殘其身,或是傷及子孫,以求找到一條求生之路。這樣的人越來越多,纔會弄成這樣的局面。

民間對於宦官,歷來好評不多,提到宦官常帶有一些輕賤憎惡的情緒。這種看法一是由於形貌,二是由其行爲。宦官因爲受過閹割已是一種六根不全的人了,在形體上表現出的是光面無須,嗓音尖窄。這種身殘形變的人,原已使人易生憎厭,加以宦官外出辦事,每每以爲身在皇家,高人一等,顯出一種倚勢欺人、威福自恣的樣子,而其所幹的事又通常都是替皇家來盤剝人民,自然就令人更覺可恨可厭了。

對於宦官在形體上的變異感到憎厭,很多方面乃是由於受到長久佔統治地位的儒家思想的影響,所以讀書人更加憎厭宦官。西漢的太史公司馬遷,因替敗降匈奴的李陵辯護而觸怒了漢武帝,被處以宮刑,刑後他痛不欲生,只是爲了要完成他的《史記》一書,才忍辱苟全,勉強活下來的。他在《報任安書》一文中,曾多次說到宮刑使人感到的奇恥大辱。他說:“行莫醜於辱先,詬莫大於宮刑,刑餘之人,無所比數,非一世也,所從來遠矣。昔者衛靈公與雍渠同載,孔子適陳;商鞅因景監見,趙良寒心;同子參乘,袁絲色變,自古而恥之。”他又依次歷數諸刑,最後才提到宮刑,說是“最下腐刑極矣!”《文選注》於此釋曰:“宮刑腐臭,故曰腐刑。”由此可見宮刑給人帶來的切身的恥詬。太史公之身受宮刑,是由於漢武之一怒,應說是一場飛來的橫禍,比不得那些自願以此作爲宦官的人,但他還要自憎不已,覺得已經成了“天下觀笑”的人。並非自願,尚且如此,對於甘心以此自獻的宦官,潔身自好者對他們的輕視和鄙視,當然就更不待言了。

說到宦官來到民間總是幹些倚勢欺人、禍國殃民的事,實在也有很多必然的原因。首先,凡是能夠出宮來爲皇室辦事的宦官,爲首的常常都是在宮中已經爬上去的有些頭面的人物,能跟着他出來的,也都是看着他的顏色幹,一心想爬上去的各類小太監。但在這個數以千計的宦官羣中,要想設法爬上一個較好的階層,實在是很難的。因爲競爭的對手都是六根不全、註定無後的宦官,他們爲了競爭不得不拉幫結派,並投在已經攀上高位的大宦官的門下,以便得到援引。但因他們的特殊環境,彼此之間以誠相見的可以說是絕少,相互猜忌、排擠倒是常事。有利可圖時,仇者可以暫時相親;一旦逢到災難,任誰都可出賣。正因如此,巧於鑽營的宦官都得練出很多狡詐的本事,才能保住自己,順利地向上爬。還有,宦官所侍奉的不是后妃嬪御,便是諸王公主,這些人都是天潢貴胄,萬不可輕易觸怒。惹惱了這些人常會有不測之禍,所以對其更要盡心趨奉,不可或違,但得其高興,就是把白的說成黑的,黑的說成白的,也得滿口稱歎,裝得像是真的一樣。“指鹿爲馬”,他們的老前輩趙高,老早就給他們留下了示範的教材。

他們在宮中是歷盡那麼多艱辛才爬起來的,一旦到了民間,自然便要任性而爲,恣情擄掠一番了。況且他們出宮辦事,多半總是奉命去向民間羅掘財物。爲了便於覆命,並也用以自肥,當然要大肆搜刮,擾得人民財竭力盡。出來辦事的宦官要多撈些餘潤用以自肥,實在也是非常必要的:一來可以有些額外的供獻,以博討主子的歡心;二來出外辦事是個肥差,宮裏的大宦官也都在等着他們的供獻。此外,如果出了什麼差錯,這些也可用來作爲保命的本錢。

宦官們最怕的是朝政清明,一切井然有序,因爲越是這樣,他們就越少可以任性胡爲。反之,朝政越是混亂,宦官們便越能得逞。宦官爲害之烈,大多都在每個王朝的末世。因末世的宮廷常是貪奢無度,常常放出很多宦官到民間去任意搜刮,爲害也就越厲。史冊說到宦官爲害之烈,每以漢、唐爲言,實際上指的也都是漢、唐的末代。

.......

溫功義先生《明代的宦官和宮廷》一書,全面、系統地梳理了宦官與皇權的歷史,文字深入淺出,鮮活生動,是一部有識有趣的歷史讀物。——解璽璋

這是一本瞭解明朝政治的好書。作者舉重若輕,在據有豐富史料之上爲我們講述了明朝的政治生態。比起錢穆的《中國曆代政治得失》,溫先生更重視皇權、相權、宦官等的內部互動與鬥爭;同時,溫先生不僅在講史,也在講人心。——餘世存

溫功義先生的《三案始末》享譽已久,這本《明代的宦官和宮廷》延續了他深入淺出、明白曉暢的寫作風格,以宦官提綱挈領,娓娓道來,引人入勝,是不可多得的明史佳作。——呂崢

土木堡之敗發生在正統十四年(1449)八月十五日,正好是中秋節那天,當時北京還正在過節,還沒知道什麼。但是兩天之後,全軍覆沒、皇帝被俘北行的消息便傳來了。這個消息有如晴天霹靂,使得京畿一帶民情大亂。凡是有人從徵的人家,都極爲悲痛,想要從軍,爲親人報仇。還有些人家,也和他們一樣,想着要挺身而起,抵抗也先來攻。但是也有些人只想逃避,又不知應當躲向何方。朝中的大小官員也都極爲驚慌,他們很是詫異,五十萬大軍,怎麼一下子就完了,並且還把皇上也給丟掉了呢!他們之中很多人覺得,丟了皇上比全軍覆沒還要可怕。敗訊傳來,當時留守在京的郕王朱祁鈺,一得到這個消息,便立即將朝中諸臣都召集起來,和他們商議。大臣們在聽到天子蒙塵(即天子蒙難)時,都呼天號地、相對痛哭,卻沒有人說到應付當時情況的辦法。最先說到當前情況的是侍講徐珵,他是個讀書很多、並以多識多能聞名於世的 人,他在天文、地理方面研究得最爲精深,另外在陰陽方術等方面也極有研究。徐珵的發言首先提到了歷數、星象,他說日來天象兇險,大不利於北方,只有向南遷都纔可以避開兇危,因此他主張即行南遷。徐珵的話還沒說完,兵部左侍郎于謙便厲聲大呼:“言南遷者,可斬也!”于謙接着說出了他的看法,他以爲京師乃天下之根本,是絕不可輕動的,一動則大勢去矣!宋時的南渡,就是個現成的例子。贊同于謙意見的人一時很多,包括大太監金英、吏部尚書王直,還有身兼禮、戶兩部尚書的胡濙等,他們不僅贊同于謙,同時也都嚴厲地叱責了徐珵。遷都不可行,話題自然轉到了守城,因爲瓦剌獲得了那樣的大勝,即將乘勝前進,來窺北京,已是盡人皆知、無可避免的事了。

說到守衛京都,衆人的眼光都不約而同地轉向了于謙。當時于謙雖然只是個兵部左侍郎,但他的飽學精幹卻是衆所周知的。隨軍從徵並在土木堡遇難的兵部尚書鄺埜,在先便曾多次稱道于謙,認爲自己的才幹遠不及他,每有要事,總要認真向于謙請教。鄺埜去後,兵部的事務便都落在了于謙的肩上,他對各處的軍情瞭解得也更清晰了。所以說到保衛京都,大家便都盯住了他,認爲只 有于謙纔可當此重任,一切都該先聽他的。那時的閣臣陳循及老臣胡濙、王直等人,官階雖說都在於謙之上,也都衷心贊同,並無他意。

土木堡兵敗、天子蒙塵的消息傳到了宮中,也與在外廷一樣,引起了很大的震動。其中受到最大震動的首推孫太后。她不僅受驚最重,而且憂慮也最多。她不斷地焦慮着,苦苦地盤算如何才能保住她和明英宗的利益。她想,最好是能替明英宗把皇位保住,朱祁鎮保住了皇位,她這皇太后的位分也就穩住了。她首先想到,明英宗臨去出征時,給郕王定下的稱號是留守。所謂“留守”,應是有個皇帝在外時纔能有的一個稱號。留守要管的事情不多,不過留在後方,辦一些皇帝留下來的事而已,一切都還要那個在外面的皇帝來掌管。在所有的留守中,實際比起來,又以郕王朱祁鈺這一次的留守爲最差,管的事也最少,因爲明英宗朱祁鎮幾乎已經把整個政府都帶在了身邊,什麼事他都在外面辦了。可是如今變了,外邊的皇帝已經被俘,什麼事全堆到郕王這個留守的身上來了!他名不副實,不會生怨嗎?孫太后覺得郕王一定會生怨,所以趕緊傳旨命郕王改稱爲監國。監國是在皇帝不能理事時,可以代理朝政的。孫太后想,朱祁鈺得了這個稱號,名實俱當,應該可以免生異心,不會窺伺皇位了。但是保留住了皇位,孫太后還怕有什麼閃失,不久,她又下詔,把明英宗朱祁鎮的長子朱見深立爲皇太子,她覺得如此,一來這皇位就更穩固,將來朱祁鎮如能回來,皇位自然仍是他的,即或他回不來了,皇位也不會留給別人,還是穩穩地落在他兒子的手裏。佈置下了這麼周全穩妥的兩手,孫太后極爲得意,她想這樣一來朱祁鈺就不會格外生心了。

郕王朱祁鈺初時確實沒有格外生心想到什麼別的事,土木堡的消息一到他就忙起來,忙得什麼都顧不上。孫太后把她那兩件安排很輕易地就辦下來了,正是由於這個。最讓郕王着忙的有兩件大事,一件事是,他得盡心關注京畿一帶的防務;另一件事則是他要清查王振專擅誤國的罪行,還要懲辦王振的黨羽。

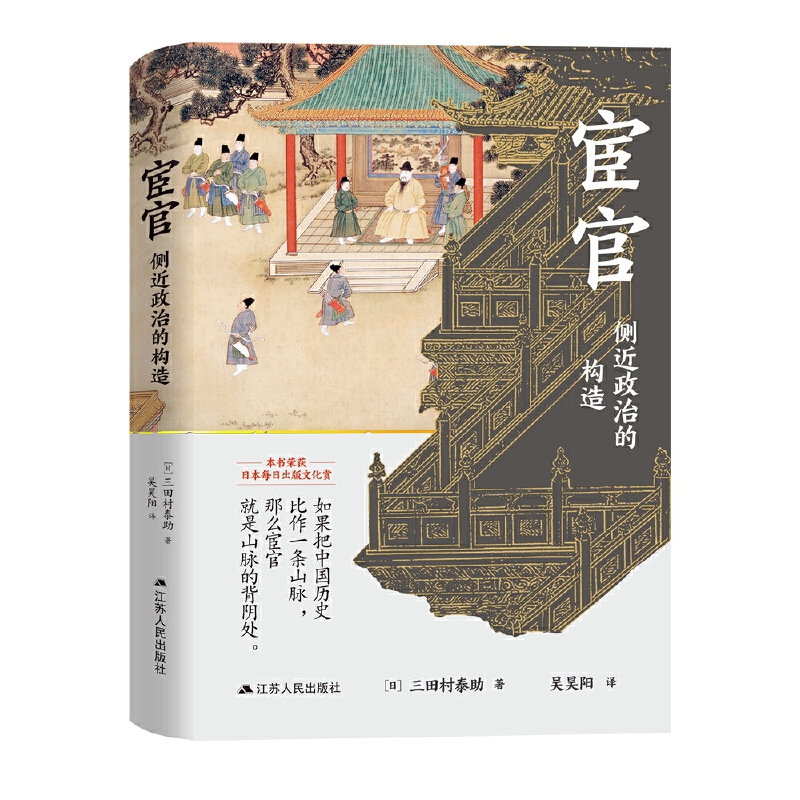

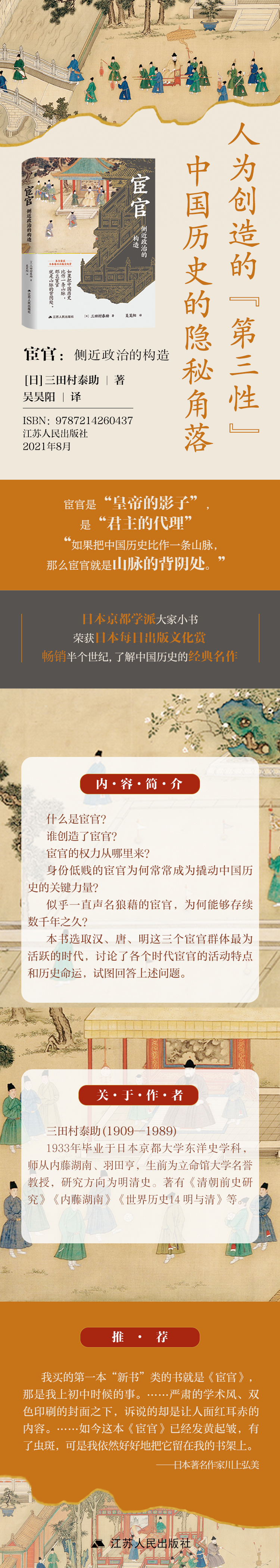

京都學派大家小書,榮獲日本每日出版文化賞,暢銷半個世紀,從宦官揭示中國歷史的另一面

什麼是宦官?誰創造了宦官?宦官的權力從哪裏來?身份低賤的宦官爲何常常成爲撬動中國歷史的關鍵力量?似乎一直聲名狼藉的宦官,爲何能夠存續數千年之久?

在這種種問題背後,宦官的歷史也許關係着中國歷史與社會中的某些深層因素。日本著名漢學家三田村泰助在廣泛蒐集歷史實例的基礎上,提出“側近政治”的概念來觀察中國歷史上的宦官。他選取漢、唐、明這三個宦官羣體爲活躍的時代,在君主權力與側近政治的框架中討論了各個時代宦官的活動特點和歷史命運。他認爲,宦官是“皇帝的影子”,是“君主的代理”,宦官制度與君主專制制度互爲表裏,或者說是君主政治不可或缺的一部分。

本書面世以後,廣受好評,榮獲日本“每日出版文化賞”,暢銷半個世紀,成爲了解中國歷史的經典之作。

三田村泰助(1909—1989):1933年畢業於日本京都大學東洋史學科,師從內藤湖南、羽田亨,生前爲立命館大學名譽教授,研究方向爲明清史。著有《清朝前史研究》《內藤湖南》《世界歷史14 明與清》等。

吳昊陽:出生於廣州市,日本慶應義塾大學東洋史專業碩士,四川中國西部社會發展研究院研究員。譯有《古代中國的宇宙論》《陶瓷:粘連文明的泥土》《漢字:漢字的發展及其背景》等。

序 001

第一章 人爲創造的第三性 006

何爲宦官 006

宦官的起源 010

宦官的生態 012

宦官存在的理由 017

君主的影子——宦官 022

宦官的供給源 028

宮刑 030

宦官的特產地 032

宦官志願者的泛濫 036

第二章 後宮的居民 043

一百二十二名后妃 043

成套的婚姻制 048

懼內男的產生 052

紫禁城的後宮 058

宦官的職務 061

敬事房太監 068

橫行霸道的宮女 072

宦官夫妻 076

宦官的結局 080

第三章 外戚與宦官——兩漢 083

睡在宦官大腿上的皇帝 083

偏執的皇后 086

祕書始祖司馬遷 091

當上皇后的宦官女兒 098

宦官組織的形成 103

皇帝與大臣之間 107

外戚與宦官 112

善意的悲劇 116

講義氣的宦官 121

宦官時代 123

第四章 女禍與宦官——唐 129

美與背德之都——長安 129

新式名君 134

巾幗梟雄 138

唐玄宗與高力士 144

掌控近衛軍 149

個宦官宰相 153

弒君 156

宦官的君主觀 160

第五章 官僚與宦官——明 163

專制君主的代理 163

制約宦官失敗 168

宦官學校 176

影子內閣 180

清流與濁流 185

宦官黨的滔天權勢 191

後的宦官 199

終章I 日本歷史上爲何沒有宦官 205

終章II 現代的類宦官 209

附錄 中國歷史簡明年表 215

在亞洲,尤其是中國歷史上,宦官所起到的作用是很大的,然而討論這些男性失格者的專著、論文卻意外地少得可憐。造成這種局面的因素可能是多方面的,畢竟很多人一看到“宦官”這個詞便不由得心生厭惡,不願多談了。

在我印象中,這應該是日本學術界篇正經討論宦官的文章。竊以爲,日本文化的母胎是中國文明,而桑原博士身爲從明治時代過來的領軍學者之一,他這篇文章的寫作意圖就在於以西歐現代化的旗號來讓“日本文化去中國化”。換言之,正因爲日本人自古以來便醉心於中國文化,甚至到了對糟粕也甘之如飴的程度,才需要重新審視中國文化,將之還原成本來的模樣。於是,博士舉出了諸如“中國人的辮髮歷史”“中國人的食人風俗”等讓日本人目瞪口呆的中國奇風異俗,並將宦官定義成和辮髮、食人一樣的野蠻行徑。在對1912年民國革命之後,中華民國政府廢除蠻風感到欣慰的同時,也對日本歷史上的統治者沒有效法宦官制度的良知表示衷心的感謝。

關於民國政府廢除宦官的情形,橋川時雄博士寫於1959年(日本昭和三十四年)的《宦官備忘錄》(宦官おぼえ書)中有非常形象的描寫。革命之後,民國政府本來允許清朝末代皇帝宣統帝繼續居住在紫禁城皇宮中。然面1924年(日本大正十三年)11月5日.馮玉祥發動政變,把宣統帝趕出了宮,橋川博上親眼見證了歷經2000年25代帝制歷史的宦官羣體的結局,在文中寫道:“那天午後,我看到大批宦官或揹着行囊口袋,或二人擔挑着箱子財物,和一衆邊走邊小聲啜泣的宮女,從紫禁城北邊的玄武門(神武門)魚貫而出。”據說當時出宮的宦官多達470人。

這件事發生在桑原博士發表其論文的翌年。原本以爲宦官這個詭異的羣體只存在於遙遠的過去,事實上卻意外地是現代史的一部分。民國革命過去13年了,竟然還有這麼多的宦官,中國還真的是一個神奇的國度。

宦官並非中國獨有,我們把時針往回撥,能發現其實西自埃及、希臘、羅馬、土耳其,東至朝鮮半島,即從地中海至亞洲的整片區域都存在過宦官。在朝鮮半島,宦官制度如同中國那樣持續到李朝末期。如此看來,在全世界的文明國家裏,歷史上從未有過宦官的只有日本一國了。正如桑原博士所說,不存在宦官羣體是件好事,但只有自己的國家不存在宦官,總有種奇怪的失落感,像是被世界遺棄了。原因我們另外再談,總之在諸家的共識——宦官的存在有着很重要的歷史意義——這一點上。想必所有人的印象都是中國吧。

在清朝的史家眼中。各個王朝的衰亡都要怪宦官。尤其是提到漢、唐、明這些大帝國時,更是有觀點認爲它們就是爲宦官所滅的。

中國古來便以清濁二流來評價政界人物,而宦官因其“無恥”的性質,基本上被歸爲濁流一類。弔詭的是,宦官曆來被視爲萬惡之源,卻幾乎沒有中國學者呼籲廢除宦官制,反而大部分人都視之爲必須的惡,多也不過主張限制宦官權力而已。在我們看來,這種做法着實優柔寡斷,兩頭不到岸,但另一方面我們也能夠從中推斷,宦官羣體中肯定存在着某些聯繫着中國社會深層的根本因素。

這一類問題在諸如《中國通史》之類的概況書中未能細究,即使是宦官羣體的動作明顯活躍,甚至把持朝綱、亂政傷民的時期,書中也不過略略地提了一下事情經過。但是,宦官的歷史橫跨四千年,和君主專制制度一樣長,兩者互爲表裏。如果把歷史比作一座山脈,宦官就是背陰處,把握宦官發展脈絡的重要性不容忽視。從這層涵義上來說。宦官研究不只是單純的獵奇,還是中國史研究的一個重要課題。

本書的結構組成,先是討論了宦官的定義,解釋了縈繞在宦官周圍的各種因素。然後選取了宦官羣體爲活躍的漢、唐、明三個朝代,分別討論各自的宦官特點。

筆者寫作時所參考的日本國內宦官相關研究論著如下。在此謹表謝意:

清水泰次《自宮宦官の研究》,《史學雑誌》;

橋川時雄《宦官おぼえ書》,《文藝春秋》昭和三十四年12月號;

西村秀雄《古代人の性的知識》《學芸》第5卷第5號。

我買的本“新書”類的書就是《宦官》,那是我上初中時候的事。……嚴肅的學術風雙色印刷的封面之下,訴說的卻是讓人面紅耳赤的內容……如今這本《宦官》已經發黃起皺,有了蟲斑,可是我依然好好地把它留在我的書架上。——日本著名作家川上弘美

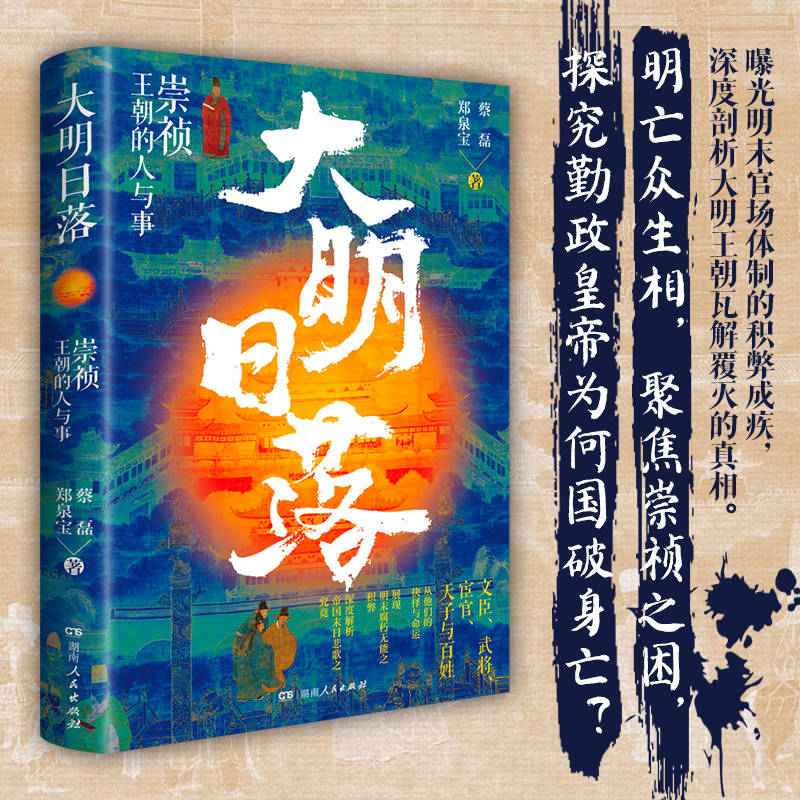

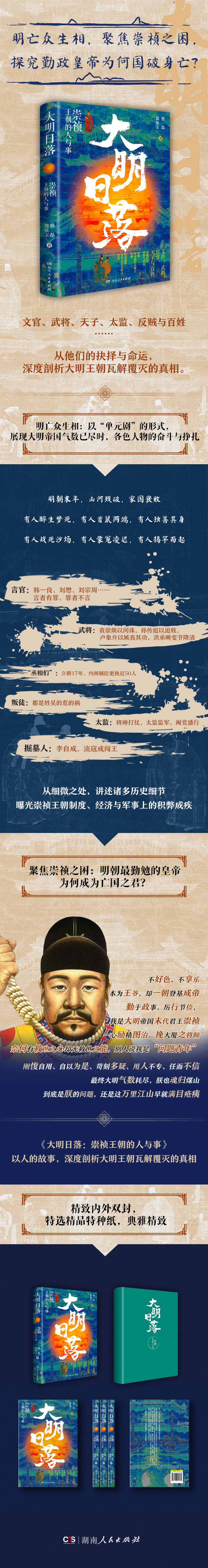

勤政皇帝如何成爲亡國之君?崇禎,不近聲色,勤勤懇懇,兢兢業業,是明朝歷史上少有的勤政皇帝。可惜,勤政皇帝並不是聖主,甚至可以稱其爲昏君。大明帝國到底因何而亡?是因崇禎皇帝雖有做聖主之心,卻無善政?是因明末官場貪賂成風,宦臣當道?是因內憂外患,農民起義與滿人入侵?這一切都是明朝的劫難,大明日落之時,正是劫難爆發之時,或許無論做什麼都無力迴天。本書帶您一起探討,大明帝國覆滅之真相。

本書以“單元劇”的形式,一個篇章呈現一類人物,是爲一部明亡衆生相。從文官、武將、天子、太監、反賊與百姓等視角,展現明末崇禎王朝氣數已盡時各色人物的奮鬥與掙扎,講述明朝末年的真實歷史細節,曝光明末官場體制的積弊成疾,深度剖析大明王朝瓦解覆滅的真相。

立足史料,嚴謹權威。全書參考大量史料,正史如《明史》,外採《明季北略》《崇禎長編》等野史,拼湊歷史痕跡,聚焦各色人物的真實命運。

這是一本融會思想、思考、情感和提問的讀史筆記。

從朱元璋的洪武年到朱由檢的崇禎年,大明朝已歷經十七朝十六位帝王,歷時二百多年。作爲朱明王朝新接任的大掌櫃,十七歲的崇禎皇帝被他接手的爛攤子弄得捉襟見肘、一籌莫展,似乎從來就是頭痛醫頭、腳痛醫腳,顯得全無章法。文死諫,武死戰成了歷朝歷代文臣武將各死所死、死得其所的千古宿命。在某種程度上打敗崇禎的,其實就是崇禎自己。同樣的,打敗李自成和他的大順的,其實也是他們自己。

一個王朝結束了,又一個王朝也就是又一次輪迴開始了……

蔡磊,1957年生人,祖籍湖南。插过队,上过学,当过中学教员和文学刊物编辑,后任甘肃省文化馆研究馆员。1982年开始文学创作,著有长篇两部和中短篇小说多篇及一些纪实和评论类文章。1997年后涉足影视,参与创作了故事片《情义两重天》,电视连续剧《永远的非洲》《黄河人》《冷的大海热的血》《石瀑布》等。

郑泉宝,1949年生人。北京人,国家一级编导。曾就读北京艺术学院表演系、北京电影学院导演系、北京师范大学中文系。主要作品有《多棱镜》《灵与血》《刘巧儿的后代们》、《该回家的时候》、《石瀑布》等,获得飞天奖、国际红十字会奖、全国喜剧展播奖等。

明史乱弹(楔子)

当年改革:小人物和大难题

说说而已:言者有罪与罪者不言

“荣华我已知庄梦”:袁崇焕冤狱

魂归无处:悲情父子“玩寇贻患”

千古宿命:武战文谏各死所死

君“贤”臣“佞”:大明后的宰相们

“贰臣”荣辱:都是姓吴的惹的祸

皇帝太监:一枚硬币的正反两面

“朕起布衣”:素描李自成

轮回肇始:长的一天

关心历史就是关心我们自己(后记)

說說而已:言者有罪與罪者不言

縱觀崇禎一朝,似乎從來就是頭痛醫頭,腳痛醫腳,顯得全無章法。這當然不是什麼好事,但痛定思痛,我們還可以說,哪兒痛治哪兒,總比痛了不治或者乾脆就是頭痛治腳要好得多。

明朝的皇帝似乎個個都很有個性,這是我們今天的說法。其實,公衆人物尤其領袖人物太有個性,實在不是什麼好事,尤其是在那些權力缺乏約束、領袖人物幾乎可以隨心所欲的國家和地區。英名赫赫的唐太宗李世民對此就頗有感慨:“安人寧國,惟在於君,君無爲則人樂,君多欲則人苦。”李世民這是在總結大隋滅亡的經驗教訓,意在提醒自己想當好皇帝一定要有所顧忌,千萬不能以爲自己真的可以爲所欲爲。但在大明一朝的十六位帝王中,別說想當個好皇上,就連真正想當皇上的也沒有幾個。除了開國的朱元璋和他的兒子朱棣是推翻皇帝自己想當皇帝的之外,其他的差不多都是被逼上梁山的——沒辦法,到他了,你讓他有什麼辦法?依照他們的本意,他們本來是寧肯幹點兒別的什麼的。

例如那個堪稱“亙古第一頑主”的正德武宗朱厚照。他好像更愛帶兵打仗喋血殺人,以至於身爲皇帝的他居然自封爲“總督軍務威武大將軍總兵官”。也例如二十多年不上朝,也沒有走出紫禁城一步的萬曆神宗朱翊鈞。二十多歲以後,他便開始一絲不苟地爲自己營造陵墓,似乎他活着的目的就是死;同時想方設法大撈特撈,甚至不惜任命宦官爲特派稅使,另行組織中使衙門,公然與國爭利,與民爭利,將所得盡入私囊,好像他當皇上的目的就是爲自己和他的兒子們斂錢。

還例如那個酷愛當木匠兼油漆匠的天啓熹宗朱由校。可偏偏湊巧的是,在前朝往代施行了多年的宰相制在朱元璋手裏被廢除了,他並且下令子孫後代也永遠不準再立宰相:自古三公論道,六卿分職。自秦始置丞相,不旋踵而亡。漢、唐、宋因之,雖有賢相,然其間所用者,多有小人專權亂政。我朝罷相,設五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙門,分理天下庶務,彼此頡頏,不敢相壓,事皆朝廷總之,所以穩當。以後嗣君並不許立丞相,臣下敢有奏請設立者,文武羣臣即時劾奏,處以重刑。

朱元璋在這裏說的朝廷就是他自己,和過去人們所說的朝廷已經有了本質的區別。取消被證明是卓有成效的意在同皇權相抗衡,將朝廷、天下與皇家一姓相區別,必要時足以扶危匡正的宰相制,是朱元璋對中國傳統政治制度的一大改革,這一制度後來就一直延續了下來。後世的獨裁者少有不爲此拍手叫好三呼萬歲的。罷相以後,權力分散,一切皆由皇帝說了算,他當然穩當了。

只是什麼都替他的後代兒孫想到了的朱元璋偏偏就沒想到一點:世襲制的皇權承接鏈條上,萬一出現幾個不堪大任的頑劣兒孫,那天下還能保證姓朱嗎?據記載,在萬曆朝後期,朝野上下“非君”思潮日甚一日。大臣連篇累牘地上疏指責昏君“酗酒”“戀色”“貪財”“尚氣”四毒俱全,以至“禁城之內,不樂有君”。朝臣上朝時也不守朝儀,高聲喧譁不說,還有人隨地吐痰。甚至有時連乞丐也混跡午朝門中,在百官朝拜中擦肩而過。

事情就是這樣地不以老皇帝朱元璋的意志爲轉移。皇權空前集中的朱明王朝家天下,敗家子偏偏一代接一代地出;還又是偏偏,一個原本無論如何也輪不着的朱由檢當上了皇上,還又偏偏就是他想砥柱中流力挽狂瀾拯救大明,可他越是殫精竭慮憂勤惕厲夙夜焦勞,局面就越是亂麻一團無從下手。那情形頗有些像個一門心思只想關起門來過好自己小日子的鄉下小財主,正在爲地裏的莊稼收不上來着急犯難,堂屋偏偏又漏了雨;剛收拾好堂屋,歇房的木牀又斷了腳,竈房裏的竈臺跑風漏煙不說,還眼看着就要塌了架……

這就沒法不讓人疑惑重重忍不住要想想爲什麼。靜夜無眠,獨對昏燈,崇禎這樣問過自己。

同樣的,他的臣子們對他也有自己的看法。

劉宗周算一個。文震孟也應該算一個。

二

劉宗周,字起東,浙江山陰人,萬曆二十九年(1601)進士,一向以敢於直言、堅持己見著稱,同時又是頗有名望的學者。作爲進士出身的官員,劉宗周講求正統儒家理論,律人律己都極其嚴格,這一點你甚至可以從他的名字裏看出端倪。宗者法也,他顯然是視周天子時代爲理想社會,以修齊治平爲己任,渾身上下都充滿了那種凜然端肅的古大臣之風。當時的人們評價他說“性迂愚”“足以賈罪”。這意思按今天的話說,就是姓劉的憨直迂腐,待人接物除了原則沒別的。這種性格別說得罪同僚上司了,就是皇上要找他的茬也不是什麼難事。而且,在當時人們的眼中,劉宗周實在是太不合羣、太特立獨行、太我行我素了。他總是獨來獨往踽踽獨行,對遍佈朝中形形色色大大小小的圈子敬而遠之,不僅風華正茂自命不凡的年輕官僚視他爲老朽,就是在那些拉幫結派聲氣相求在官場中廝混已久的老官僚眼中,劉宗周也是一個無法理喻的怪物。

崇禎二年(1629)九月,針對崇禎疾言厲色急於求成的行事風格,在天啓朝時因彈劾魏忠賢、客氏被削籍罷官,崇禎即位後才被召回任順天府尹的劉宗周上疏崇禎,委婉地批評了崇禎剛愎自用的爲君之道——

陛下所以勞心焦思於上者,以未得賢人君子用之也……得其人矣,求之太備,或以短而廢長;責之太苛,或因過而成誤……不免有自用之心。臣下救過不給,讒諂者因而間之,猜忌之端遂從此起。夫恃一人之聰明,而使臣下不得盡其忠,則耳目有時壅;憑一人之英斷,而使諸大夫國人不得衷其是,則意見有時移。話說得很謙卑,但意思很清晰:就算陛下您是堯舜之君,律己甚嚴,但僅憑一個人的英明無比難道就可以使天下得到治理嗎?而假如陛下您總是這樣,不僅會令臣下有感於您的天縱卓絕而自嘆不如,只能袖手旁觀無所事事,而且皇上“求治之心,操之太急,醞釀而爲功利,功利不已,轉爲刑名;刑名不已,流爲猜忌;猜忌不已,積爲壅蔽”。

對於這種發自肺腑的金玉良言,年少氣盛的皇帝不以爲然。但後來事情的發展證明劉宗周的確有先見之明,“其後國事決裂,盡如宗周言”。當然那是在大明滅亡之後了。以後的事以後再說。

在前邊講過的韓一良和劉懋的故事中,崇禎已經犯了個作爲皇帝不該犯的低級錯誤,那就是給他當言官太難了。其實,韓一良也好,劉懋也罷,都是言官,言官的職責就是言事,崇禎卻是誰說了什麼事就讓誰去幹什麼事,那以後誰還敢再說事呢?劉宗周的上疏的確點到了有聖主而無善政的時弊。繼他之後,又有河南府推官湯開遠上疏,批評崇禎急於求治結果適得其反。他從幾個層面展開了論證:

——皇上急於求治,諸臣救過不及。臨御以來,明罰敕法,自小臣以至大臣,無論爲故爲誤,俱褫奪戍配,甚則下獄拷追,幾乎是治亂世用重典。

——皇上急於求治,諸臣欲奉公營職,而慮及天威不測,夢魂亦驚,舊章難恃,耳目俱熒,難以鼓豪傑之氣,奏精勤之理。

——皇上誠以官守之故並罪言官,今日爲言官太難,言責之中又有官守,身在科道而務在六部,舍封駁而勤差諉,輕重倒置,無法專其言責。

——皇上以策勵望諸臣,於是臣下多戴罪。不開立功之路而僅戴罪,將戴罪無已時。皇上以詳慎望諸臣,於是臣下多認罪。雖然臣下過錯當歸己,但皇恩亦當明察,若不晰其認罪之心,而概以免究寬大,認罪必成故套。

一句話,湯開遠希望皇上稍寬大吏,與諸臣推心置腹,進退之間待之以禮,使大小臣工恪盡職守勿懼勿怵,不要動輒押入錦衣衛詔獄。皇上寬一分在臣子,即寬一分在民生,否則民窮則易於爲亂。

兩份奏疏的基調大體一致,都點到了崇禎在用人方面的偏激。

聯繫崇禎一朝的實際,這其實還是一種極其委婉的說法。崇禎秉政時期,他的勤政自律固然超過前人,他的剛愎自用、嫉賢妒能、苛刻猜忌也是史無前例。終其一朝,前後不過一十七年,光內閣輔臣就走馬燈般換了五十位,堪稱歷朝歷代之最。

如此之多的內閣大臣都不能讓一個皇帝滿意,崇禎王朝的大臣果真都是尸位素餐無德無能,可能嗎?!單憑能在崇禎即位之初,執政理念與風格還只初露端倪時,上那麼一份直陳政見的奏疏,就可見劉宗周其人見識不凡不同凡響。就因爲正直敢言且言無不盡,蹉跎官場的劉宗周時乖命蹇並不得志。在順天府尹任上,劉宗周治事一年,政績卓著。有一個故事是這樣的:武清侯李國瑞的家人仗勢毆打國子監學生,劉宗周知道後即命差人查捕。仗着自己是當今皇上曾祖母的侄孫的身份,李國瑞不肯交人,自己前來找劉宗周說情。劉宗周拒不接見,只命人傳話:“僕辱士而主庇之,是罪在主。吾將上告天子。”李國瑞無奈,卻又換了另外一個僕人出面抵罪,企圖矇混過關。劉宗周識破花招,將其斥退,再派差人持鐵索前去武清侯府,將真犯逮住後枷於武清侯府門外。自那以後很長一段時間,京師“豪強屏跡,都人鹹慶於途”。除了整治京師地面,劉宗周還上疏數十起,就朝政國策大發議論,結果得罪了皇上不說,還被當時的首輔周延儒大加排擠,被迫告病歸鄉。當劉宗周離職回鄉時,“都人罷市而哭”,“士民遮道送者千餘人,至十餘里而不去”。他被京中百姓呼爲“劉順天”。仕途坎坷的劉宗周後來又屢起屢落,有一次甚至已被推舉成入閣的閣臣人選,卻因爲所言不合聖意,結果只當了個工部侍郎,後來又幹脆被罷官回家。其後再一次經人舉薦,重新回朝被任命爲都察院左都御史,卻又一次被革職罷官。若不是衆人在皇上面前苦苦哀求,衣袖盡溼哭泣救急,他甚至還要被崇禎交“刑部擬罪”呢。

劉宗周入閣未成任職工部那一次是崇禎九年(1636)年初。那正是皇太極公然在關外稱帝之前,那時候袁崇煥被剮已經好幾年了,大明在山海關外幾乎已經毫無作爲;而中原一帶的李自成、張獻忠等農民武裝早已鬧到沸反盈天,甚至皇上在鳳陽的祖陵也被他們燒了個一塌糊塗。焦頭爛額焦慮不安的崇禎在文華殿召見了準備起用入閣的劉宗周和另一老臣,要他們就當下局勢提出對策:“方今人才匱乏,糧餉不敷,流寇猖獗,二臣可奏來!”

那個全因資歷才熬到今天的老臣支吾半天還不知所云,劉宗周卻直言不諱又一次侃侃而談:天下並不缺乏人才,足以供一代人之用。只因皇上求治太急,用法太嚴,布令太煩,對賢士的進退又過於輕率,才使在事諸臣相率畏罪飾非,做事不肯盡心盡職,所以有人而不能盡人之用,有餉而不能盡餉之用,有將而不能治兵,有兵而不能殺敵。今日急務當以收拾人心爲本。要收拾人心,就應當先放寬對官吏的參罰,因爲參罰過重必然導致吏治敗壞,吏治敗壞必定導致人民流離失所,以致盜賊日起。他以爲流寇本爲朝廷赤子,如能招撫有道,不難還爲良民。崇禎再問:“兵事如何處置?”

劉宗周雖然滿腹經綸,但不懂兵事,而且他也不知道皇上實在是急不可待,只迫切需要可以立即操作生效的對策,而不是什麼空泛的大道理,所以剛開了個頭就被皇上打斷了。打斷了他的話頭的皇上還認爲劉宗周迂腐,因此只讓那個老臣入了閣,而讓劉宗周當了工部侍郎。入閣未成卻當了侍郎,劉宗周還以爲皇上器重,自己還該將話說完纔對,於是又寫了一份長長的奏疏,進一步陳述己見。他認爲御外亦應以治內爲本。他把當前內戰中將懦兵驕、殺良冒功的腐敗風氣歸咎於皇上委派軍務總理、監軍太監,也就有意無意地全盤否定了崇禎近年來頗爲自得的施政政績。

看完奏疏的崇禎又一次勃然大怒,立即命文書房太監口傳聖旨,要內閣輔臣從重票擬懲處劉宗周的意見。不論崇禎還是劉宗周,此番的表現都不能不讓人想起一句俗語:江山易改,本性難移。

劉宗周忘不了也改不了的還是提醒皇上應該怎樣才能當好一個皇上。

自視甚高的崇禎也依然認爲自己得天獨厚高瞻遠矚,哪裏用得着一個臣下說三道四來教自己如何當皇上。

那一次,劉宗周僥倖逃過一劫。原因是崇禎最後還是容忍了他。崇禎在他的奏疏中是這樣批的:

劉宗周素有清名,召來亦多直言。但大臣論事須體國度時,不當效小臣圖佔地步,歸咎朝廷……還宜虛心酌慮,毋自誤以誤國家。

但沒過多久,由於還在對皇上和朝政說三道四,僥倖逃過一劫的劉宗周到底還是在工部侍郎任上被崇禎革職爲民了。

崇禎一朝,朝臣之間結黨營私黨同伐異已成公害,防微杜漸矯枉過正,崇禎對此也是頗爲警惕,甚至不惜牽強附會捕風捉影,少不了有朝臣以“結黨”之罪遭到整肅,例如袁崇煥冤獄之後就差點弄成了個袁黨小集團。

正是針對這種情況,劉宗周慨然上疏:“朝處一人焉坐之曰黨,暮處一人焉坐之曰黨,猶以爲未足。特設爲四面之羅,使天下之人不出於假理學,則出於假事功;不出於假忠義,則出於假氣節,人主又安得有用賢之路乎?”

對於當時把持朝政達八年之久,遍植私黨卻又深得崇禎信任的首輔溫體仁,他也是指名道姓毫不客氣:頻年以來,皇上惡私交,而臣下多以告訐進;皇上錄清節,而臣下多以曲謹容;皇上崇勵精,而臣下奔走承順以爲恭;皇上尚綜覈,而臣下瑣屑吹求以示察。八年之間,誰秉國成?而至於是,臣不能爲首輔溫體仁解矣!

這段話看起來是在說首輔溫體仁,字裏行間卻點出崇禎是這一切的始作俑者,頗有些“上有好者,下必甚焉”的意思。結果崇禎一怒之下,下旨將劉宗周革職爲民。他再次復出,則是在另一首輔周延儒復出之後了。

新北王**[0920***899]

半小時前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

桃園趙**[0918***734]

5分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

嘉義陳**[0968***185]

4分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

桃園朱**[0951***296]

5分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺南謝**[0920***797]

25分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

新北周**[0938***830]

5分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺南黃**[0951***713]

25分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

高雄吳**[0946***706]

15分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

嘉義孫**[0966***970]

2分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

高雄柳**[0998***375]

5分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

高雄謝**[0966***797]

7分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺中周**[0920***839]

7分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺中朱**[0968***447]

12分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺北符**[0938***232]

20分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺中王**[0960***683]

12分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

高雄吳**[0951***195]

4分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

基隆劉**[0986***269]

11分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

基隆錢**[0960***732]

7分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺中劉**[0920***896]

4分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺南謝**[0946***908]

15分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

嘉義仲**[0960***315]

4分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

新北劉**[0998***272]

2分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

桃園柳**[0986***263]

半小時前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

新北王**[0988***101]

15分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

新竹黃**[0918***872]

2分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

嘉義王**[0946***921]

2分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

基隆黃**[0988***332]

4分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

新竹李**[0956***283]

11分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

新竹謝**[0960***123]

4分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺北孫**[0986***627]

15分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

新竹黃**[0988***410]

2分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺南黃**[0946***151]

2分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

桃園方**[0932***114]

15分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺中鄭**[0966***319]

4分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

桃園仲**[0918***803]

2分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺中朱**[0986***573]

半小時前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

嘉義王**[0968***778]

11分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺北張**[0920***581]

5分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

嘉義鄭**[0986***320]

5分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺北陳**[0960***252]

7分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺北李**[0966***503]

2分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

新竹黃**[0968***582]

2分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

高雄張**[0932***856]

11分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺中謝**[0960***993]

5分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

新竹朱**[0938***780]

20分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

新北趙**[0978***377]

11分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺北李**[0938***720]

15分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺北謝**[0960***179]

15分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

臺北楊**[0986***991]

4分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

新北楊**[0988***367]

15分鐘前大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊) - 大明300年+熊廷弼之死+明代的宦官和宮廷+宦官:側近政治的構造+大明日落(全五冊)

NT$1430

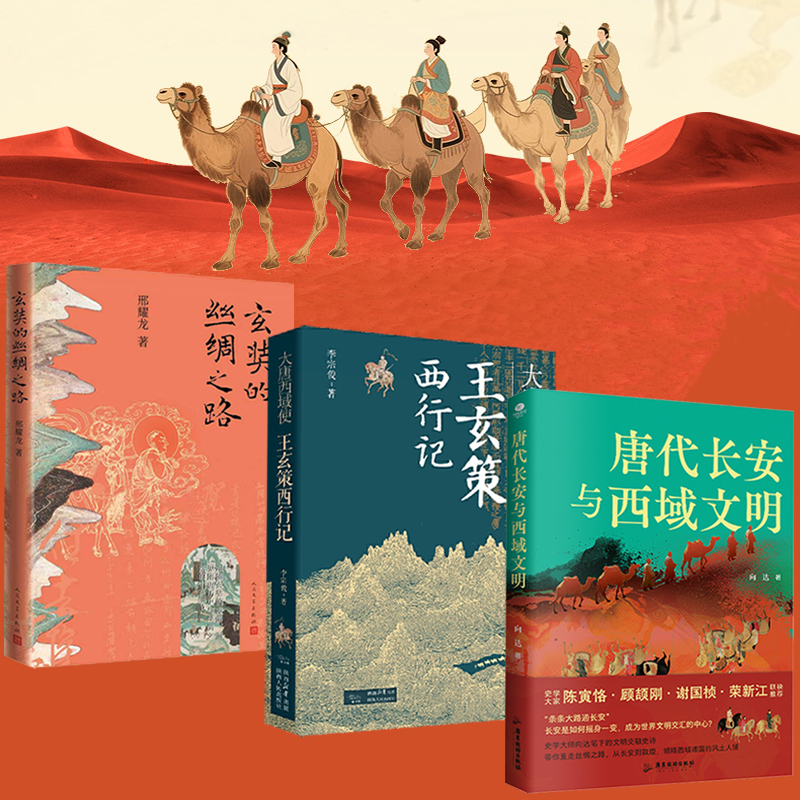

2025新書推薦:【唐代長安與西域文明+大唐西域使:王玄策西行記+玄奘的絲綢之路】全3冊

NT$1625

2025新書推薦:唐代生活復原圖卷【今日向長安】全三冊

NT$1130

2025年新書推薦:這才是歷史的真面孔【世界卷+中國卷】全2冊

NT$1980

2025年新書推薦:貫穿金朝120年大歷史【女真崛起+吞遼滅宋+正隆南伐+世章之治+金朝覆滅】全5冊 精裝,重達2.5+公斤(原價2160,現價1980)

NT$1000

中國古代兵法【百戰奇略曾胡治兵語錄+尉繚子 吳子 司馬法 孫臏兵法+六韜 三略李衛公問對】全三冊

NT$1899

2025新書推薦:古代戰爭系列【薩爾滸的鐵騎+靖難的烽煙+彭城爭霸+魂斷釣魚城+命懸昆陽城】全五冊

NT$1700

2025年新書推薦:【陳寅恪四書】餘生流轉+古調猶彈+世外文章+爾爾區區(限量贈品環保袋)

NT$2400

深入解讀中華文明五千年【中國大歷史 刷邊珍藏版】精裝全10冊

NT$2520

【草原帝國+帝國的暮光:蒙古帝國治下的東北亞+蒙古帝國中亞征服史+馬上衣冠:元明服飾中的蒙古因素+蒙古秘史】全五冊

NT$1320

中國歷史之謎【歷史+國寶+宮廷+帝王后妃陵墓+大唐+大宋+大明+大清】全8冊

NT$2880

中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

NT$1820

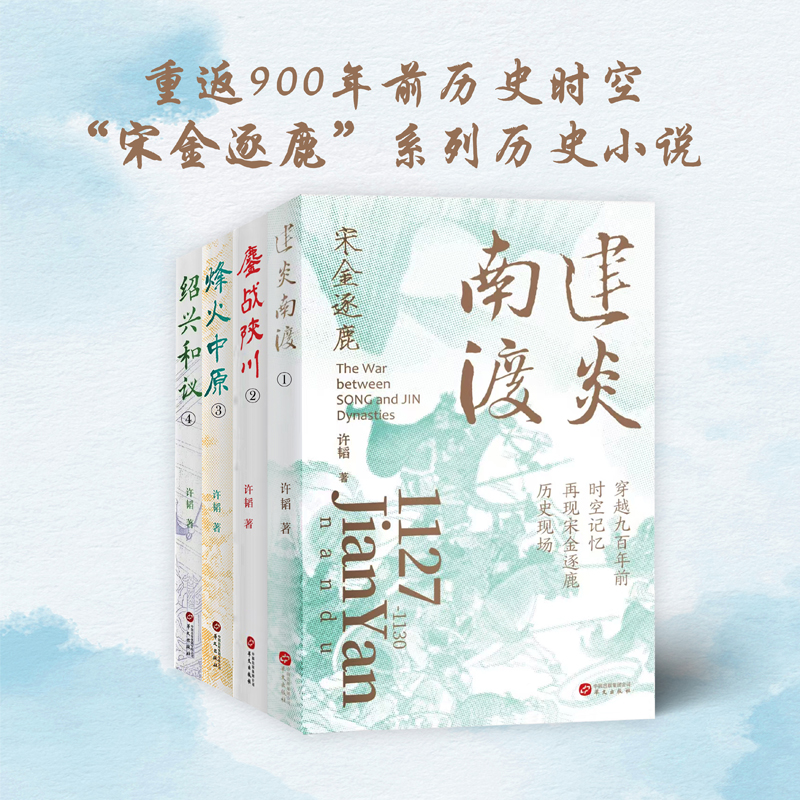

大宋風雲:宋金逐鹿的熱血史詩(全四卷)

NT$1299

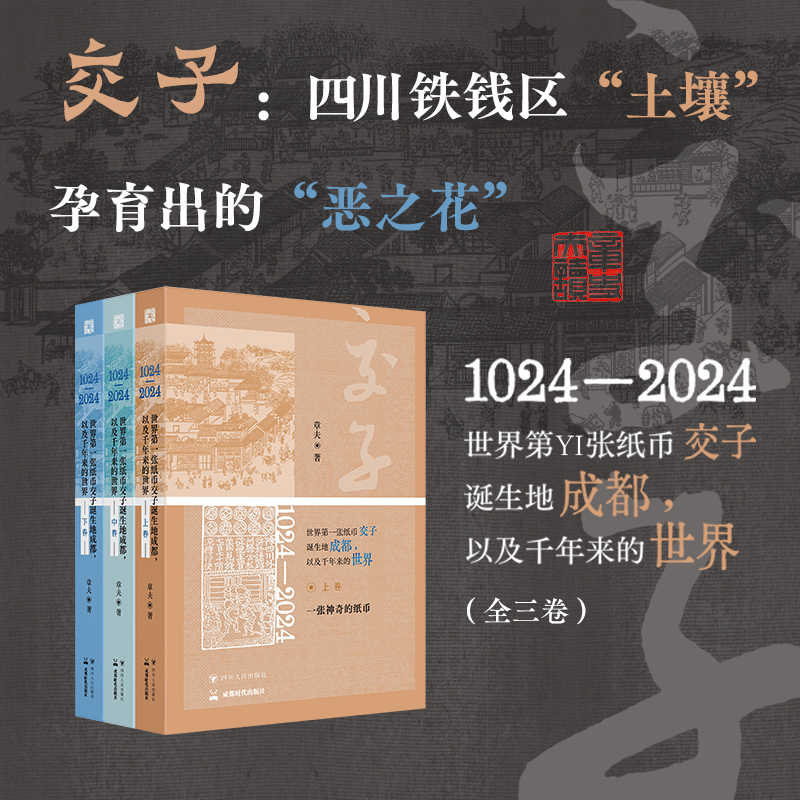

2025年新書推薦:《1024—2024,世界第一張紙幣交子誕生地成都,以及千年來的世界》全三卷

NT$1800

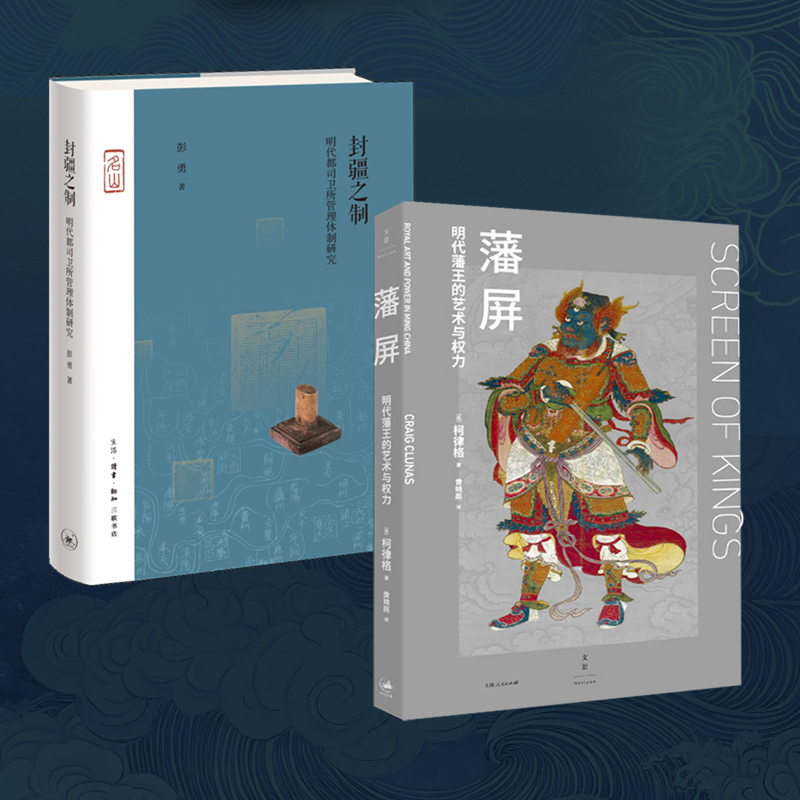

2025年新書推薦:【藩屏:明代藩王的藝術與權力+封疆之製:明代都司衛所管理體制研究】全兩冊

NT$2300

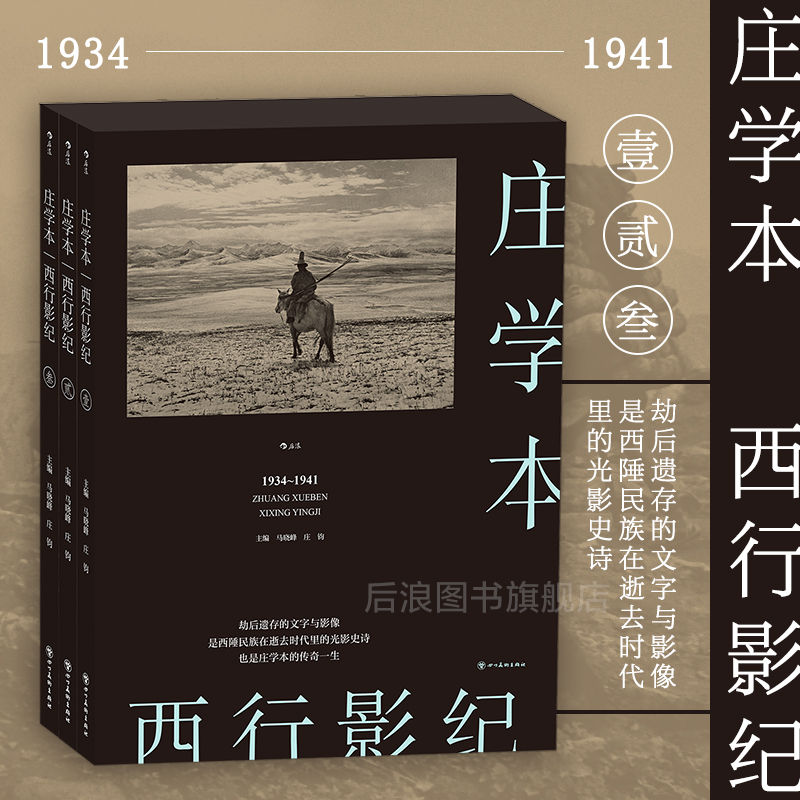

【西行影紀】全三冊 攝影大師 莊學本 傳奇一生 單向街文學獎 年度攝影集

NT$1275

2025新書推薦:【地圖裡的全景中國史】全4冊

NT$1430

【圖騰與廢墟】全兩冊

NT$1268

2024新書推薦:如果你生活在古代(全3冊)

NT$1300

在歷史的褶皺之間【蘇東坡的星座+風月同天】全兩冊(中國文化變遷中的細節、故事與溫度)

NT$1788

中國歷史:從上古至公元元年+開明中國歷史講義(全兩冊)

NT$1460

清代貢院史(全兩冊)

NT$1760

晉商【合盛元票號+匯通天下:喬致庸+宦海商傑:盛宣懷】全4冊

NT$1500

全面解讀工業革命【重說工業革命的經濟史+萬國爭先+製造為王】全三冊(原價1650,限時活動價1500)

NT$1480

2024新書推薦【如父如子:從雍正到乾隆】全2冊(乾隆製造+成爲雍正)

NT$1480

2024新書推薦:雙面暴君:隋煬帝的生平、時代及真相+女主臨朝:武則天的權力之路(全兩冊)

NT$1800

2024新書推薦:有爲:漢武帝的五十四年+雙面漢武帝:從文武之治到巫蠱之亂+巫蠱亂長安:漢武帝晚年的奪嫡暗戰(全三冊)

NT$2000

風雅宋【大宋繁華:造極之世的表與裡+汴梁歌嘯:北宋遼時期國務實錄+落木大江:南宋金時期國務實錄】全三冊

NT$1850

【簡讀中國史 全四冊】著名歷史學者張宏傑簡讀中國史系列正式收官!

NT$1599

2024新書推薦:照鑑【晚清、北洋、民國】歷史影像背後的歷史(全三冊)

NT$1299

歷史的棋局:還原真實的歷史謀略+歷史的棋局2:家國興衰與成事謀略(全兩冊)