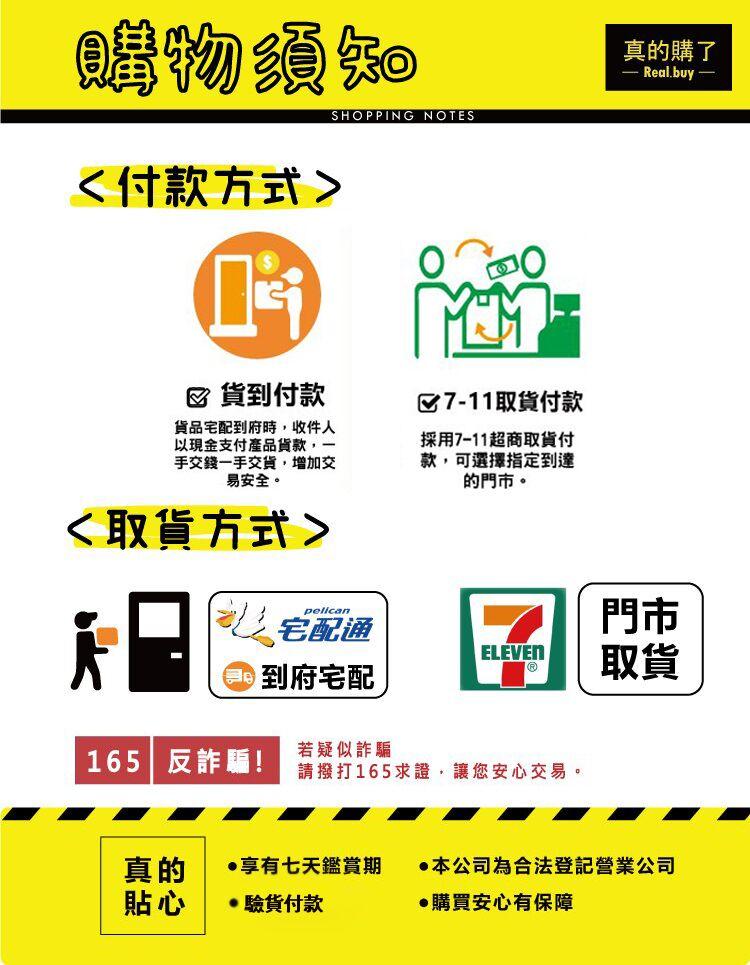

支持7-11 全家超商取貨 貨到付款

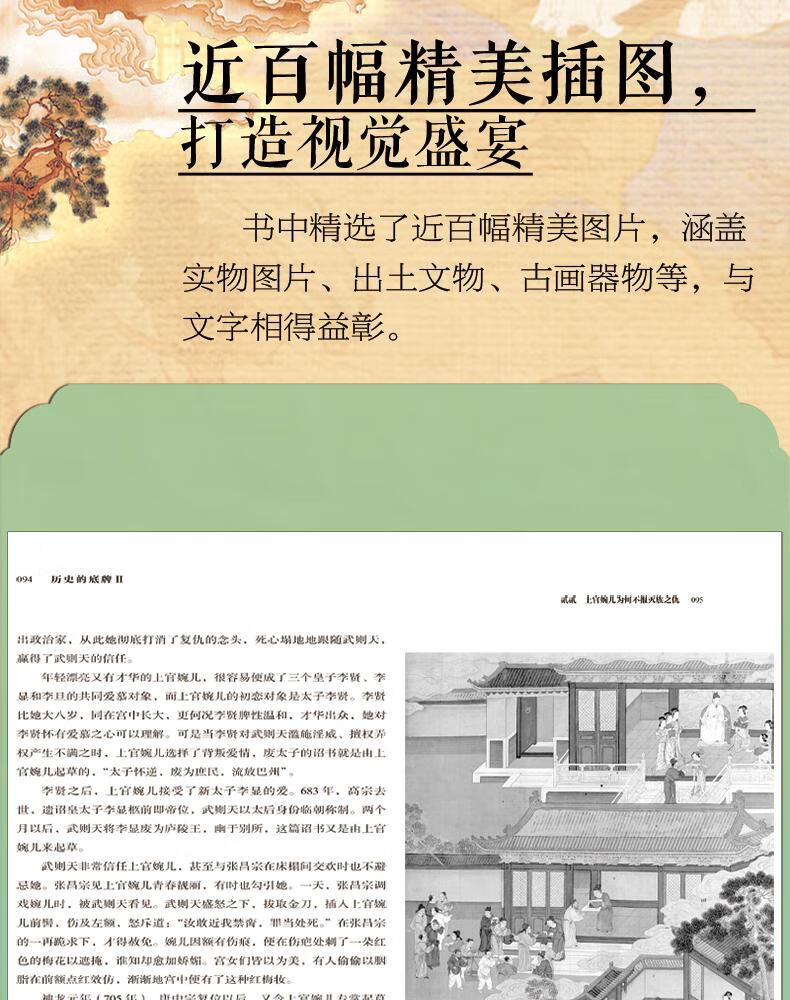

◆百幅精美圖片 包括實物圖片、出土文物、自然風光、建築景觀、攝影照片……與文字相輔相成,直擊事實真相,爲讀者展示出更廣闊的認知視野和想象空間。

◆解讀歷史細節、探究歷史真相 通過構建一個迴歸凝重歷史的通道,立體展示謎題的來龍去脈,客觀呈現專家學者探究歷史真相的流行觀點,以現代的眼光去解讀歷史。

◆收錄了歷史上影響大、價值高 且被人們廣泛關注的歷史謎題,內容涉及政治、軍事、後宮、名人、科技、建築……多角度地逐層透析懸案背後的各個疑點及其進展情況。

◆參考大量文獻資料 客觀地將多種觀點一併提出,展示給讀者,使讀者在瞭解這些歷史細節的同時,多了一條探索真相的途徑,從而能夠見微知著、去僞存真。

從秦始皇身世的由來,到傳國玉璽的下落之謎;從宋太宗弒兄懸案,到雍正帝暴卒之謎……本書彙集了大量歷史上懸而未決的懸疑謎案,作者在綜合歷史研究成果的基礎上,還對諸多民間的祕聞傳說進行了整理,試圖將歷史研究的科學性、知識性、探索性同民間傳說的趣味性融爲一體,充分彙集關於歷史懸疑的各種說法,給出獨到見解,讓你在前人衆說紛紜的觀點中撥開歷史的迷霧,探究歷史的真相。

何憶,山東人,碩士畢業於中國人民大學歷史系。現在北京某大學任教,多年來在《國家人文歷史》、清史所等國家級期刊發表通俗性歷史普及文章,受衆廣泛。

《孫子兵法》

兩大未解之謎 1

首先,《孫子兵法》的作者是誰,就是一個令史學家疑惑不解的問題;其次,《孫子兵法》究竟是八十二篇還是十三篇,這也是史學家和軍事學家苦苦探索的問題……

和氏璧下落之謎5

和氏璧是中國歷史上一件非常著名的無價之寶,在它流傳的幾百年期間,多少人的命運、多少國家的命運都和它緊密地聯繫起來,而它神祕的失蹤,又成爲中國歷史上的一大懸案。

西施失蹤謎案9

自古紅顏多薄命,西施本是農家女子,只是因爲天生麗質,做了越王政治鬥爭中的工具,事成之後,“兔死狗烹”,也是情理之中的事。至於西施到底是隨范蠡歸隱五湖還是被沉江底,只能由後人自己評說了。

秦始皇“生父”懸案13

轉眼間,兩千多年過去了,有關秦始皇身世的爭論仍未取得一致看法。但不論趙姬是否是有娠而嫁,還是嬴政真爲皇室血脈,這些芻議均無法掩映他在中國歷史上的重要地位及作用。

秦始皇是怎麼死的16

始皇三十七年(公元前210年),被稱爲 “千古一帝”的秦始皇死於他第五次東巡途中。或許秦始皇註定是一名歷史上的爭議頗多的人物,他的死如他的身世以及雄才大略,同樣引起了後人的爭議。目前史學界有兩種截然不同的觀點,一說死於疾病,一說死於非命。

秦始皇“坑儒”之謎19

焚書坑儒(即使所坑是方士)屬於一種殘忍的野蠻行爲,秦始皇也因“坑儒”之舉背上千古罵名。然而,直到今天,秦始皇究竟有沒有“坑儒”以及數量等謎團還是沒有解開。

韓非爲何被殺23

對於韓非之死,歷來爭議頗大。或許,真實的歷史總是被隱藏在各種各樣被裁減過的文字裏,也許我們永遠都無法知道真相。韓非之死,也就成爲千古懸案。

徐福東渡之謎27

徐福東渡把秦代文明傳入日本,促進了日本社會質的飛躍。徐福因此在日本被尊爲農耕神、蠶桑神和醫藥神,日本紀念徐福的祭祀活動歷千年而不衰。但是,自從司馬遷在《史記》中次記載徐福東渡活動以來,也把與徐福有關的疑謎留給了後人。

孟姜女哭倒長城傳說31

當然,根據常識來判斷,孟姜女哭倒長城是不可能的。那麼,孟姜女的故事是怎樣產生、流傳與演變的呢?

楚漢爭霸決戰何處35

楚漢戰爭至關重要的地點垓下的詳細地點到底在何處,歷來爭議很大。目前史學界對垓下有兩種截然不同的說法:著名史學家范文瀾認爲垓下爲今天的鹿邑,史學泰斗郭沫若認爲垓下應該是靈璧。

韓信是該殺還是冤殺39

韓信有無謀反之心?是否參與陳豨叛亂?目前史學界尚未論定。韓信被殺真相,如處迷霧,難以認清。

董仲舒是否提出“罷黜百家,獨尊儒術” 43

漢武帝從未採納董仲舒“罷黜百家,獨尊儒術”的建議,更未真的有過“罷黜百家,獨尊儒術”的實際行動,他只是“絀抑黃老,崇尚儒學”……

《左傳》的作者是誰 47

自唐朝以來,就有不少人對左丘明作《左傳》質疑,並且也能出示論據。但是直到現在也沒有定論,目前流行的這三種主要觀點也沒有確鑿之證據表明《左傳》確爲某人所作,所以《左傳》作者究竟何者我們也沒有辦法證明。

造紙術是蔡倫發明的嗎51

總之,對於“造紙術發明人是否蔡倫”的爭論,四十多年來,學術界也一直未能達成統一意見。堅持“蔡倫造紙”的學者認爲,中國的重大歷史問題不應輕易否定;而否定者則認爲:在考古實踐與文獻記載發生矛盾時,應該以考古事實修正文獻記載。

傳國玉璽失蹤之謎55

歷經兩千餘年風風雨雨,“傳國玉璽”數隱數現。自從五代時期傳國玉璽失蹤,這塊國寶真假難辨。那麼,真正的傳國玉璽到底在哪裏?沒有人能做出正面回答。

諸葛亮是否造出木牛流馬59

一種意見認爲,木牛、流馬都是經諸葛亮改進的普通獨輪推車。還一種意見認爲,木牛、流馬是新款的自動機械……諸葛亮如果九泉之下有知,一定會後悔當初沒有留下詳細的製作圖解。

曹操殺華佗之謎63

華佗沒有留下專門著作。這是我國醫學的一個重大損失。但是,華佗之死責任果真全在曹操嗎?華佗真的沒有任何過失嗎?

曹操七十二疑冢之謎67

爲了防止死後陵墓被盜,曹操在力主和實踐“薄葬”的同時,還採取了“疑冢”的措施。傳說,在安葬他的那一天,七十二具棺木從東南西北四個方向,同時從各個城門擡出。那麼這種傳說到底是不是真的呢?假如是真的,這七十二座陵墓在什麼地方呢?

劉禪並非是“扶不起的阿斗” 71

劉禪在人們的心目中便成了庸主的典型,“扶不起的阿斗”成了對庸人的戲稱。事實果真如此嗎?同樣是投降後宣佈退位的皇帝,劉禪得以做了八年的安樂公後壽終正寢,東吳的孫皓則被司馬昭的兒子司馬炎賜毒酒殺害。

《洛神賦》中的神祕女子74

那麼曹植所描寫的“洛神”和顧愷之畫中的“洛神”到底是誰呢?一種觀點認爲,曹植《洛神賦》中的“洛神”指的就是自己的嫂嫂甄氏;另一種觀點卻認爲,所謂的“洛神”並不是甄氏,甚至曹植和甄氏也沒有發生過戀情。

北魏開國之君有神經病78

這位橫掃天下的英雄怎麼突然之間會變成一個不可理喻的怪人呢?後人對拓跋珪這種反常行爲,曾有過多種解釋,其實這位蓋世英雄並非故意倒行逆施,而是患上了嚴重的精神分裂症。

隋煬帝殺父懸疑82

正因爲有諸多史載,自隋文帝死至今,民間一直盛傳煬帝弒父之說,各小說、筆記均載此事,史學界也大多持此觀點。但也有一些史學家對隋文帝楊堅是否死於楊廣之手存在質疑……

李世民是不是少數民族86

有考古學家根據《步輦圖》留下來唐太宗李世民的早畫像推測,一代英明的君主李世民,是鮮卑人的後裔。此言一出,立刻引起人們的議論,李世民是鮮卑人麼?

《蘭亭序》下落之謎90

總之,圍繞《蘭亭序》真跡的下落問題,成爲長期以來衆說紛紜、爭論不休的一個歷史文化之謎。究竟如何,看來只有到以後昭陵、乾陵正式發掘之時,才能見個分曉。

武則天無字碑之謎94

武則天的“無字碑”,碑頭刻有8條互相纏繞的螭龍,碑東、西兩側各刻有冉冉騰飛的“升龍圖”一幅,陽面是一幅獅馬圖線刻畫。整座碑高大雄渾,雕刻精細,不失爲歷代石碑中的鉅製。令人奇怪的是,當初立這塊碑時碑上竟未刻一字。

楊貴妃是否去了日本98

應該說,楊貴妃縊殺於馬嵬驛,史料是比較翔實的,且已得到公認。但是,楊貴妃出逃當女道士和亡命日本的說法,也言之成理,證之有據,不能輕易地否定。

李白死因謎案102

李白是屈原之後我國爲傑出的浪漫主義詩人,有“詩仙”之稱。與杜甫齊名,世稱“李杜”,韓愈也說:“李杜文章在,光焰萬丈長”。然而,這樣一位才華橫溢的著名詩人在死因上卻存在着爭議。

宋太宗弒兄懸案106

趙匡胤之死和趙光義上臺,二者之間太多的巧合和離奇,史學家只能根據已有記載進行推理,但是尚無確鑿史料推翻以前觀點。人們之間即使親如兄弟,亦多可共患難、不易共富貴,一遇權位、金錢之爭往往演出一幕幕宮廷政變或殘酷的競爭。“

金匱之盟”是否是騙局110

“金匱之盟”指的是宋太祖、太宗的母親杜太后臨終時要求兒子太祖趙匡胤傳位給趙匡胤之弟趙光義的一份遺囑。然而,後人推測是太宗和趙普杜撰出來以掩人耳目的。那麼,到底太祖是否有傳位光義之意呢?

狸貓換太子的真相113

從《宋史》中的記載來看,歷史上不存在“狸貓換太子”一事,李宸妃也沒有流落到民間。小說本來就是移花接木的,我們不能把它當做真正發生過的歷史事實。

楊家將故事的可信度117

楊業、楊延昭、楊文廣祖孫三代都是北宋抗遼的名將,《楊家將演義》將他們驍勇善戰的事蹟演繹成爲“楊家將”的故事,廣爲流傳,幾乎是家喻戶曉、婦孺皆知。然而這本小說爲了增加趣味,虛構了許多楊家將沒有的人物和事件……

宋徽宗幽會李師師之謎121

皇帝與妓女,貴賤懸殊,其情事也必涉及國事,有關她的傳聞,不免有許多臆測和訛傳的成分,因而她的歸宿究竟如何,恐怕永遠是難解之謎了。

歷史上有沒有水滸英雄125

施耐庵寫《水滸傳》,以梁山泊英雄好漢爲主線,才使梁山泊與宋江的故事深入民間,影響越來越大,幾乎家喻戶曉、婦孺皆知。小說雖與歷史有某些聯繫,但並不完全是一回事。

誰是殺害岳飛的元兇129

岳飛被害,表面上看起來也確實是這樣,不過究竟秦檜有沒有後下令殺死岳飛的權力?後的詔命是高宗自己下的,還是秦檜矯詔呢?究竟誰是殺害抗金英雄岳飛的真正罪魁禍首呢?這些疑點成爲史學界長期有爭議的話題。

岳飛創作《滿江紅》存疑133

《滿江紅》詞的格調,與已證實的岳飛另一詞《小重山》風格迥異,前者洋洋灑灑,慷慨激昂是豪放派風格;後者格調低沉,是婉約派風格。前後風格大不一樣,所以《滿江紅》並非岳飛作品,而是後人假借岳飛的名字流傳於世的作品。

契丹民族“集體失蹤”之謎137

契丹這個剽悍勇猛、好戰威武的民族,在二百多年的時間裏曾經揮斥長城內外,飲馬黃河。但令人驚異的是,這樣一個不可一世的民族,自明代以來就集體失蹤了,人們再也聽不到關於他們的消息。

成吉思汗葬在何處141

成吉思汗的墓在什麼地方,外人並不知道,也就成爲千古之謎,歷來說法不一。各國考古專家針對關於成吉思汗墓地確切位置的圈定,比較認同有四個地點。

馬可·波羅來過中國嗎145

馬可·波羅是否到過中國的質疑就是馬可·波羅在他的遊記中記載他曾長期在揚州做官,但是在整個蒙元時期的歷史典籍中,至今沒有發現有關他的記載。

建文帝下落之謎149

廢墟中的那具焦屍到底是否就是建文帝,建文帝到底死沒死,沒死的話他又逃到了哪裏?對於這一系列的問題,朱棣本人也持有懷疑,後世史家和民間傳說更是衆說紛紜,離奇萬分。

明武宗生母疑案153

對於武宗的生母究竟是誰,是張皇后還是鄭金蓮?後人曾經根據一些蛛絲馬跡進行過細緻的推測,但誰也沒有提出什麼足以令人信服的證據。

戚繼光斬子之謎157

戚繼光斬子的故事幾百年來一直在閩、浙一帶廣爲流傳。戚繼光斬子的故事到底是不是歷史事實,到底發生在哪個地方一直衆說紛紜,沒有定論。

“梃擊案”始末161

宮廷之中無父無子,無兄無弟,着實是一個充滿血腥的角鬥場。歷代皇宮之中,因爲皇位的爭奪,不知衍生出了多少或明或暗的血腥爭鬥。明朝也是這樣,在明朝神宗末年,因爲皇位的爭奪,先後發生了好幾件至今仍充滿疑點的深宮大案。

“紅丸案”始末165

“紅丸”一案由於各派的爭鬥總算草草了緒,但其中的疑點並沒有弄清楚。後人爲此曾進行過一系列的考證和爭論,但後也都沒有結果。光宗的死是否與紅丸有關依然是一個千古之謎。

移宮案真相169

紅丸案餘波尚未蕩平,宮中接着又發生了另一樁離奇的大案——移宮案。要弄明白移宮案的前前後後,還要從光宗的寵妃李選侍說起……

《西遊記》作者之謎173

《西遊記》的作者到底是誰,也許還有待於進一步的探討和研究。要真正解開《西遊記》作者的歷史之謎,還需要進一步發掘更多的手資料。

天啓大爆炸之謎177

明朝天啓年間,在北京的王恭廠一帶大約750米,面積達到2.25平方公里的地區發生了一次奇怪的大爆炸。關於這次大爆炸的情況,明末史學家計六奇在《明季北略》中有這樣的描述……

李自成出家了嗎181

有人認爲李自成兵敗後,沒有出家做和尚,也沒有在九宮山遇難,而是輾轉來到粵北樂昌的金城山。在這裏繼續從事抗清鬥爭,後來因叛徒出賣而受傷,死於馬背之上。

袁崇煥被殺謎案185

在中國的歷史上有幾位大將死得特別的冤。如西漢的韓信,再如南宋的岳飛,但是,死得冤的還要數明末大將袁崇煥。

吳三桂降清謎案189

吳三桂留下了一個爲了女人而降清做漢奸的千古罵名。但歷史的事實是否如此,吳三桂爲什麼投降本爲死敵的清兵,難道真的是因爲一個紅顏知己嗎?要弄清這個歷史的疑案,還要從兩個人的歷史談起。

崇禎長平公主生死之謎193

長平公主短暫的一生,歷經了三個特殊的王朝:明、大順、滿清。也許她真出了家,選擇了青燈古佛,緇衣黃卷相伴終生。也許她一生都沒有踏出過北京城一步,鬱鬱而終。但是,有一點可以肯定:纏了一雙小腳的長平公主不可能成爲一個武俠高手。他臨死寫下遺書,要求各地的官員協力輔佐外逃的太子,重新振興大明朝。

孝莊太后下嫁之謎199

孝莊下嫁多爾袞之事依然是史學界的一大疑點,史學界至今仍然沒有一個完全肯定的答案。歷史科學中大都還對這一問題採取存疑的辦法,至於各種影視文學作品的解說,都是根據歷史演繹出來的戲說之辭,不能當作歷史事實一派觀點來看。

順治帝出家謎案203

令人驚訝的是,埋葬順治皇帝的孝陵,並沒有屍骨存在,而是一座衣冠冢。由此,關於順治皇帝的生死問題引發出了一場曠日持久的爭議,而且這個謎至今未解,依然是一個充滿着神祕和傳奇色彩的歷史謎案。

董鄂妃是不是董小宛207

歷史上確實有董鄂妃這個人,只不過不是董小宛。歷史上的董鄂妃出身於滿洲世族之家,是內大臣鄂碩之女,只不過由於各種歷史的巧合才被後人演繹成另一個人罷了。

謎一樣的陳圓圓211

上天賦予陳圓圓太多歷史的巧合,使她歷經了太多風雲的變幻。歷史交給這個女人的已經不再是一個普通人的生活,她的一切都已融爲歷史機緣中的一個因子,似乎所有事件的前因後果都在她的生與死一瞬間。

雍正即位疑案215

關於雍正即位的說法大致有以下這幾種。一是“雍正改詔說”,再一種說法就是“隆科多改詔說”,第三種說法就是“雍正投毒篡位說”。

雍正帝暴死之謎219

對於雍正皇帝的死,在《滿清外史》、《清宮遺聞》、《清宮十三朝》等野史中也有記載,不過在這些野史著作中都認爲雍正是被呂四娘刺殺而死的。要說明這種說法,還要先從雍正六年的文字獄呂留良案說起。

乾隆身世之謎223

金庸的武俠小說《書劍恩仇錄》中,把乾隆皇帝描述成浙江海寧陳閣老的兒子。這麼寫也非空穴來風。因爲,自清末以來,野史筆記和民間傳說中確實都認爲乾隆皇帝是海寧陳家陳閣老的兒子。

福康安竟是乾隆私生子227

福康安在乾隆在位時曾先後擔任侍衛統領、戶部尚書、軍機大臣,後又被加封爲貝子,官至武英殿大學士。死後又被乾隆賜諡文襄,追封爲嘉勇郡王,配享太廟。此等隆恩際遇使得人們懷疑是不是乾隆帝與福康安之間有什麼異乎尋常的特殊關係。

歷史上是否有香妃其人231

無論容妃同香妃是不是一個人,她或她們都是值得我們後人景仰和尊敬的,同漢代的王昭君,唐代的文成公主一樣,都是爲我們中華民族大家庭做出了傑出貢獻的巾幗英雄。她是維吾爾族人民的驕傲,也是所有中國人民的一筆精神財富。

《紅樓夢》作者質疑235

由於《紅樓夢》在我國文學史上佔有如此重要的地位,所以一百多年來關於《紅樓夢》作者的爭論也一直沒有停止過。從《紅樓夢》問世後不久一直到今天,學者們先後提出各種不同的看法。

嘉慶爲何要殺掉和珅239

和珅的死可以說是盛極而衰,在乾隆時期,和珅的權勢遮天。本來是一件好事,但是他一旦得到了權勢,就不知道收斂,而是過分招搖,結果招致儲君的厭惡,終惹來殺身之禍。

嘉慶帝死因謎案242

不管嘉慶皇帝是不是正常的死亡,由於他在避暑山莊西暖閣暴死。此後避暑山莊便開始閒置,道光皇帝從這之後一次也沒來過。直到1860年農曆八月十六日,嘉慶的孫子咸豐皇帝,跌跌撞撞地逃難至此,才又一次住進了煙波致爽殿。

石達開生死謎案245

石達開的遭遇是一個歷史的大悲劇。有人說,石達開沒有死,當年前往清營與清軍談判的人不是石達開,而是與他相貌酷似的養子……

李秀成是不是叛徒249

既然作爲證據的《李秀成自述》一書的真僞都存在疑問,那麼,李秀成到底有沒有變節投降的問題就更難說清楚了。

慈禧身世之謎253

慈禧太后,這位統治中國達四十八年的女人。她的生活經歷應該是鉅細都有記載,按理說不會引起什麼疑案。但事實上並不是如此,由於清宮檔案、國朝正史等資料對於慈禧的童年生活都少有記載,由此,也引發了關於慈禧出身和出生地的一番爭論。

同治帝死因謎案257

正史的記載中,說同治皇帝是死於天花。但在民間的野史小說中卻說同治帝是因爲逛妓院,染上了花柳病而死。兩種說法各執一詞,爭論不休。

刺馬案隱祕261

關於張汶祥爲什麼要刺殺馬新貽,後人提出了十幾種說法。到底哪一種說法是真的,恐怕,即使馬新貽自己活着,也說不清楚。

慈安太后暴死謎案265

一向身體很好的慈安太后突然暴斃宮中,當時年僅四十五歲。由於慈安太后死得很急,死前沒有絲毫徵兆。宮廷的正史上對於慈安太后的死因又少有記載。因此,慈安太后死後不久,世人便開始議論紛紛。傳出了有關慈安太后死因的多種說法。

方伯謙被殺謎案269

對於那些替方伯謙翻案的學者們提出的論點。持反對意見的歷史學者們也一一進行了反駁。總之,從目前的狀況來看,方伯謙到底是不是被冤殺的,還不好下結論。

不論告密是在事前還是在事後,只要賣友求榮的人都會被釘在歷史的恥辱柱上,永世不得翻身。

珍妃究竟因何而死277

珍妃終爲什麼觸怒了慈禧太后,又是怎麼投井而死,都沒有明確的歷史記載,導致後人在珍妃死因的問題上衆說紛紜,莫衷一是。

光緒死因謎案281

光緒三十四年十月二十一日傍晚,光緒在被囚禁的中南海瀛臺涵元殿駕崩。他死後的第二天下午,掌握了他一生一世的慈禧太后也在中南海儀鸞殿去世。兩位冤家似的人物死的時間竟然如此相近,是巧合,還是另有內幕?

李蓮英死因之謎285

李蓮英的棺材裏除一顆頭顱和一條長辮子外,沒有屍身,似乎真的是被人殺了個身首異處而死的。不過也有人說,那個時代的人都很迷信,以爲自己的殘缺之身,是有辱祖宗容顏的事情。於是死後只藏自己的頭顱,而將身體捨棄。李蓮英死後是不是也是這種情況呢?

中國歷史源遠流長,給我們留下了太多的謎案。雖然後人在其後的歷史中一直在不停地研究、探索,但由於種種原因,許多歷史之謎至今仍然是衆說紛紜、莫衷一是。“黃塵清水三山下,更變千年如走馬。”歷史的車輪在滄桑鉅變中不斷前進,而世人又渴望從艱澀滯重的印痕中探索歷史的本原面目,這就使得原來就充滿了神祕色彩的中國歷史更加神祕誘人。謎一樣的歷史,謎一樣的古人,無不閃耀着中華民族的智慧之光。在我們驚歎祖先勤勞與聰慧的同時,也更爲中華民族源遠流長的文明而感到驕傲。從秦始皇身世的由來,到傳國玉璽的下落之謎;從宋太宗弒兄懸案,到雍正帝暴卒之謎;人們在不斷探索歷史的真相,爲厚重的中國歷史不斷增添着解謎的元素,讓我們這些後人在諸多雜亂的絲絮中窺視歷史的原貌。這些謎一樣的故事不僅催生了中華民族幾千年傳說的歷史,而且還爲專業的歷史研究提供了永恆的題材。尤其是近幾年來,隨着各種史料不斷地挖掘整理,歷史謎案的研究獲得了更多可靠的原始材料,人們隨着歷史遺留的諸多線索一步步探索下去,才發現真實的歷史遠比傳說中的故事要曲折複雜。

比如雍正皇帝的死因,在《滿清外史》、《清宮遺聞》、《清宮十三朝》等野史記載中,都認爲雍正皇帝是被呂四娘刺殺而死,而且這種說法在民間流傳非常廣。茶肆賣藝的歌女,街頭說書的先生無不以此作爲壓軸的祕聞軼事來吸引觀衆。據說雍正年間,江南呂留良一家因文字獄而慘遭族誅,僅有呂家的一個小女兒四娘被一個貼身童僕救出,逃到深山老林之中才倖免於難。呂四娘從此隱姓埋名,尋機爲父母報仇雪恨。後來,呂四娘遇到了武藝高超的獨臂神尼,在她的精心指導之下,呂四娘很快成爲一名武藝高超的劍客。爲了能夠爲家人報仇雪恨,呂四娘潛入京師,經過一番祕密的探查,呂四娘終於弄清了雍正皇帝的行動規律。在一個月黑風高的夜晚,呂四娘潛入圓明園殺掉了正在龍牀上熟睡的雍正皇帝,並帶走了他的首級。雍正皇帝死後,因找不到首級,只好做了一個金頭入葬。據說在雍正皇帝的陵墓中至今還有他的金頭存在。傳說如此,但是歷史的事實是這樣的嗎?更多歷史學家認爲這種行刺之說純屬民間傳說,根本不可信。因爲呂案發生後,他的家人都處於嚴密的控制之下,根本不可能有人漏網。此外,圓明園在皇帝駕臨的時候,防守極爲森嚴。呂四娘根本不可能穿過晝夜巡邏的衛兵,輕易地就進入寢宮,刺殺雍正皇帝。根據《清實錄》和乾隆皇帝諭旨中留下的蛛絲馬跡推測,雍正真正的死因可能是因爲長期服用丹藥中毒而死。正如雍正皇帝之死這個例子,也許很多歷史疑案本來沒有什麼神奇之處。只是因爲歲月久了,很多知曉真相的人,或者記載真相的書籍漸漸被湮沒在歷史的煙塵之中,反而種種民間的傳聞一代接一代的口耳相傳,並且不斷被添加着新的說法,爲各種歷史事件披上層層神祕的面紗,從而變得撲朔迷離,後人也就很難分辨到底哪種說法是真,哪種說法是假,難以看清歷史的真相了。

本書作者在編寫過程中,彙集了大量歷史上懸而未決的懸疑謎案,在綜合歷史研究成果的基礎上,還對諸多民間的祕聞傳說進行了整理,試圖將歷史研究的科學性、知識性、探索性同民間傳說的趣味性融爲一體,充分彙集關於歷史懸疑的各種說法,讓你在前人衆說紛紜的觀點中撥開歷史的迷霧,探究歷史的真相。

《孫子兵法》兩大未解之謎

孫子名武,又稱孫武子,是我國古代軍事家,兵家的創始者。齊國樂安(今山東博興北,一說惠民)人。生卒年不詳,約活動於公元前6世紀末至公元前5世紀初。孫武原爲齊國田氏後裔,後來因爲躲避戰亂,流離漂泊到吳國,得到吳王的重用,幫助吳國改革圖強。吳國在孫武的輔佐治理下西破強楚,南服越人,北威齊晉,顯名諸侯,國力達到全盛。

孫子一生對後世的貢獻是他的軍事著作《孫子兵法》,它是我國現存早、也是傑出的兵法,歷來被稱作“兵經”。這本書總結了春秋末期及其以前的戰爭經驗,比較系統地涉及戰爭全局問題,總結了若干至今仍有科學價值的作戰指導原則,是不朽的軍事名著。對後世產生了廣泛而深刻的影響,哺育了我國一代又一代軍事家。“治世之能臣,亂世之奸雄”的曹操專門爲本書作注,他的《孫子注》頗爲後人稱道。唐太宗、宋仁宗、明代大儒王陽明、丞相張居正、清人朱墉都曾力主學習此書。早在1938年在其名著《論持久戰》中高度評價《孫子兵法》,稱讚書中理論“知己知彼,百戰不殆”是科學的真理。現在,《孫子兵法》已被翻譯成十幾種文字,傳到世界各國。除了軍事領域外,它還被運用到外交活動、企業管理、市場競爭、體育競賽等方面,成爲世界人民喜愛的讀物之一。

然而,這樣一本曠世奇書,在廣泛流傳的同時,它本身的許多疑點也吸引着越來越多人的關注目光。

首先,《孫子兵法》的作者是誰,就是一個令史學家疑惑不解的問題。《史記·孫子吳起列傳》記載,春秋戰國時期有兩個“孫子”,一是春秋後期吳國的將軍孫武,一是戰國中期齊國的軍師孫臏,他們各有兵法傳世。《漢書·藝文志》“兵權謀家”記載有《吳孫子兵法》和《齊孫子》兩種,唐代訓詁學家顏師古注前書的作者是“孫武”,後書的作者是“孫臏”。然而後世所能見的只有《孫子兵法》一部,據說孫臏的兵法書自東漢末年以後就失傳了。 於是,自宋代以來,就有許多人開始懷疑和猜測《孫子兵法》的作者。有人根據《孫子兵法》闡述的多是戰國時代的情況,認爲此書源出於孫武而完成於孫臏,因爲書中有大量關於戰國時期的內容,在春秋時期的孫武是不能預測到他死後之事的。還有一些人乾脆主張孫武在歷史上根本不存在,《孫子兵法》是孫臏所作。公元1200年,南宋的軍事研究者葉適就下了這樣的一個結論:孫武並無其人,“其事其書皆爲縱橫家作僞”,他是這樣質疑的:如果孫武像世人傳說的那樣“南服越人、西滅強楚、北威齊晉”,爲什麼沒有被升爲卿大夫?在舉世公認的權威史書《左傳》中,爲什麼沒有關於孫武一字一句的記載?葉適的觀點在當時掀起巨大波瀾。影響巨大,直至近代。

另外還有幾種孫武與他人“合一”的說法。一爲“武伍一人”說,清朝中期的山東文人牟庭認爲:《孫子兵法》是伍子胥的作品,“武”不是孫武的名字,而是《孫子兵法》原來的書名。一爲“武臏合一”說,該觀點認爲孫武和孫臏是同一個人,孫子名武,臏是他的綽號。由於孫子在吳、齊兩國都待過,司馬遷沒能分辨出來,就誤以爲是兩個人,將二者記載於《史記》之中。

紛紜離奇的爭論一直到新中國成立後才見分曉。1972年山東臨沂銀雀山發掘西漢墓葬,出土了大批竹簡,包括《孫子兵法》和《孫臏兵法》。這一發現不僅使失傳了1700多年的孫臏著作得以重見天日,而且證實了《史記·孫子傳》和《漢書·藝文志》關於兩個孫子有兩部兵法的記載是正確的。

儘管如此,仍有一些學者認爲,《孫臏兵法》的發現還不能證明《孫子兵法》就是春秋末年的孫武所撰,主要有以下幾大疑點:,《孫子兵法》的許多用語都是戰國時代流行而春秋時所未見的。如“形名”、“霸王”等。第二,《孫子兵法》記載用兵數動輒十萬,但是春秋時期即使是大國用兵也不過二三萬人,只有到了戰國中期,纔有用兵十萬至數十萬的記載。第三,《孫子兵法》所談的戰術多爲運動戰,主張深入敵後,長距離的調遣。這些都是戰國時代的打法。第四,《孫子兵法》言兵,由“將”獨當一面,這一軍事格局是戰國時期的寫照,春秋時的戰爭一般都由國君親自統率軍隊出征。第五,《孫子兵法》有關於蘇秦的記載:“燕之興也,蘇秦在齊”,而蘇秦活動的時代當戰國中後期,在孫武之後約200年。這些疑點不能正確解釋的話,要斷言《孫子兵法》系孫武所作,似乎有失偏頗。

其次,《孫子兵法》究竟是八十二篇還是十三篇,這也是史學家和軍事學家苦苦探索的問題。《史記·孫子吳起列傳》兩次提到兵法“十三篇”:一是吳王闔閭說“子之十三篇,吾盡觀之矣”。二是“世俗所稱師旅,皆道孫子十三篇”。《呂氏春秋·上德篇》記載“孫武,吳王闔閭之將也,兵法五千言是也。”這裏的“五千言”也是指“十三篇”。曹操《孫子略解序》中稱:“孫子者,齊人也,名武,爲吳王闔閭作兵法一十三篇。”這些記載都說明《孫子兵法》只有十三篇。“八十二篇”之說早出現於《漢書·藝文志》,作者班固認爲《吳孫子兵法》共八十二篇、圖九卷。到漢成帝時,任宏論次兵書,定著《吳孫子兵法八十二篇》。有一種觀點認爲《吳孫子兵法八十二篇》傳至東漢末年,曹操認爲世人對《孫子兵法》“失其旨要”,於是刪掉了其中69篇,只注“十三篇”,這就是現今所說“十三篇”的來歷。

但是《吳孫子兵法八十二篇》的真僞性令人懷疑,那“八十二篇刪減說”也就沒有多大的說服力了。1996年9月,新聞傳媒報道在西安發現了《孫武兵法》八十二篇抄件,全世界爲之震驚!抄件持有者張敬軒是清光緒時進士、晉陝名人張瑞璣之孫。光緒三十二年(1906年),張瑞璣被調任陝西韓城知縣,在赴任途中,他慧眼識寶,用重金買下了《孫武兵法》八十二篇圖九卷漢簡。1923年,張瑞璣辭職回家專門研究整理這些漢簡。張瑞璣去世後,其子張聯甲遵照父訓,終將此書竹簡整理成冊。“文革”時期,張聯甲恐漢簡兵書“惹禍”,採取“毀簡保兵法”策略,主動將竹簡燒掉。在“紅衛兵”監督疏忽時,從火中抽出一捆即將點燃的竹簡(即“八十二篇”中的第三十一篇),從而幸運地保存了一件漢竹簡原物和張瑞璣父子梳理竹簡的墨跡手稿。如今,這些珍貴的漢竹簡原物和張氏父子的手稿保存在了張家第三代張敬軒手中,被人稱爲“中華民族燦爛的古文化寶庫中嶄新的華章”。

如果這些文物被證屬實,那麼《孫子兵法》應該是八十二篇而不是十三篇,然而這則轟動一時的消息沒過多久,就遭到很多人的質疑。許多歷史學家和軍事專家從科學的角度進行考證,結果發現漏洞百出。

其一,張瑞璣之後的身世是否屬實?據考證,張聯甲與張瑞璣根本無血緣關係,所謂張聯甲是張瑞璣的兒子之說純系捏造。這就使“張氏三代護國寶”的故事不攻自破,漢簡來自“張氏家傳”的說法也就成爲無稽之談。其二,從科學的角度分析,竹簡在沒有科學儲藏條件的情況下,在地上經歷兩千年而不腐是不可能的,何況是經歷了那麼多折騰而保存完好。其三,張敬軒拿出的所謂抄自其父於“民國十二年”的抄本原件,據專家考證,實際上是抄於20世紀70年代以後,這說明抄本也不是真品。其四,先秦著作一般不是出自一人之手,大多爲同一派系的人累世完成。即使是《孫子兵法》“十三篇”,也可以看出有後人增益的成分,何況是篇幅更多的“八十二篇”!而據張敬軒介紹,孫武不僅獨立完成了八十二篇鉅著,還用自己的名字命名爲《孫武兵法》,這也存在着許多的不合常理之處。

總之,新發現的《孫武兵法八十二篇》,無論從發現過程上還是從內容結構上,都存在許多可疑之處,其可信度也是讓人持保留態度的。因此《孫子兵法》的“八十二篇”與“十三篇”之爭仍在持續,懸案仍未解決。人們希望儘快看到被張敬軒收藏的八十二篇手抄本全文,只有這樣,才能儘早地揭開歷史謎案,給這場爭論劃上一個完滿的句號。

和氏璧下落之謎

春秋戰國時期“卞和獻玉”、“完璧歸趙”的故事家喻戶曉,這件玉璧也被戰國各諸侯國奉爲價值連城的“天下所共傳寶”。各個諸侯國爲了把玉璧據爲己有,想盡辦法互相爭奪,許多無辜的性命也搭在了這塊玉璧上,然而這件珍貴的玉器後竟不知落到何處,成爲歷史上一大疑案。

早記錄和氏璧的是《韓非子·和氏篇》,春秋時期,有一個楚國人名叫卞和,一天他在荊山採到一塊玉璞,爲了表示自己對君主的忠心,他把這塊玉璞獻給了楚厲王。玉璞是一種天然玉料,如果不經鋸割,外表看來和普通的石塊沒什麼區別。楚厲王找來相玉家進行鑑定,但是玉工沒有識辨出來,認爲它是一塊普通的石頭,沒有什麼價值。於是厲王大怒,認爲卞和在戲弄自己,命人砍掉了卞和的左足,並把卞和驅逐出楚國。

楚厲王死後,楚武王繼位,卞和又去獻寶,玉工仍鑑定爲石頭,武王又以欺君之罪砍掉了卞和的右足,又過了幾十年,武王之子文王繼位。這時的卞和還想去獻寶,無奈自己已是風燭殘年,又被砍掉了雙腳,行動很不方便,眼看自己的願望無法實現,卞和便懷抱玉璞來到楚山下痛哭三天三夜不止,眼淚都流盡了,眼睛直往外滴血。楚文王聽說了這件事,派人接來卞和問:“天下被砍足的人很多,你爲何哭得如此悲傷呢?”卞和答道:“我並不是因爲被砍掉雙腳而痛哭,而是因爲明明是寶玉卻被誤認爲石頭,忠貞之士被當做欺君之臣,我是爲大王哭泣,他是非顛倒,黑白不分啊!”文王聽後,讓玉工進行打磨,果然得到一塊潔白無瑕、光潤晶瑩的寶玉。因爲是卞和所獻,便取名“和氏璧”。後人遂用“楚玉、荊玉、卞玉、卞寶”等,泛指美玉或玉,用以稱譽人的才德之美,形容物的質地純真;用“獻玉、卞和三獻、美玉三獻”等表示奉獻才藝或傑作。

春秋戰國時期,各國交往,往往以玉爲使臣信物,而玉中和氏璧更是國家君位的象徵。就這樣,和氏璧被楚國奉爲國寶收藏着,然而和氏璧的消息很快傳到了各諸侯國,各諸侯國的國君都想親眼看看這件寶玉。公元前333年,楚國吞滅越國,楚威王因爲宰相昭陽在消滅越國的過程中立下了赫赫戰功,於是將和氏璧賜給了昭陽。昭陽某日請客時,出璧讓各賓客觀賞,席散時卻不翼而飛。雖多方搜查也毫無下落。國寶的不翼而飛震驚了朝廷內外,楚王下令全國範圍內搜尋這件價值連城的寶物,但是終沒有結果。人們把懷疑的目光投向了張儀,因爲張儀當時正在楚國遊說,曾與昭陽一起飲酒,人們認爲他有機會偷竊了和氏璧。楚王命人對張儀嚴刑拷打,張儀拒不承認,楚王無奈,只好將張儀無罪釋放。張儀受辱後輾轉到了秦國,後來成爲秦國的宰相,爲秦國日後的強大立下了汗馬功勞。楚國爲一件國寶損失了一個人才,這是他們所沒預料到的。

和氏璧就這樣銷聲匿跡了幾十年後,有一天突然在趙國出現,至於和氏璧是怎樣流落到趙國的,至今仍是一個謎。趙惠文王時,一個名叫繆賢的宦官從一名外人手中購買到這塊玉,經過鑑定後,才知道正是失蹤多年的和氏璧。趙王得知後,便下詔將這件寶物強行奪進宮中。趙國得到和氏璧的消息很快傳到了秦昭王的耳中,秦昭王對這件稀世之寶產生了覬覦之心,於是派人送信給趙王,希望用15座城來換取和氏璧。趙王明知秦國想強取豪奪,但懾於秦國勢力,怕得罪秦國招來滅國之災,只好派藺相如持璧出使秦國。

藺相如到秦國後,把和氏璧獻給秦王,秦王看到玉璧,非常高興,將玉璧傳給左右嬪妃大臣觀看,衆人皆呼萬歲。藺相如見秦王根本無意割城給趙國,就走上前去說:“璧上有點瑕疵,讓我指給大王看”。秦王將璧遞還給了藺相如,藺相如持璧而立,大怒道:“大王您想得此璧,派人送信給趙王。趙王召集羣臣商議時,羣臣們認爲秦國依勢欺人,拿15座城換玉璧只不過是一句空話。可我認爲百姓之間交往都不會欺騙,何況秦國是一個大國呢!趙王採納了我的建議,爲了表示對秦國的尊重,趙王齋戒五日後,纔派我將璧送給您。可大王您在召見我時無禮傲慢,還將璧傳給衆人看,這是在戲弄趙國。我看大王您根本無意割城易璧,就取回此璧。您若再逼我獻出玉璧,我的頭就和這玉璧一起撞碎在這柱子上。”秦王唯恐玉璧被撞碎,連忙道歉,並召人拿來地圖,指出給趙王割去15座城。藺相如看出這不過是秦王的緩兵之計,就對秦王說:“趙王派我送璧之前曾齋戒五日,現在大王您也應齋戒五日,並設九賓之禮,這樣我纔會獻出玉璧來。”秦王沒有辦法,只好同意。藺相如回到賓舍,認爲秦王根本不可能割城給趙國。於是便派手下人喬裝打扮,懷揣玉璧,連夜逃回了趙國。

五天之後,秦王在宮廷內設九賓之禮,命人宴請藺相如。藺相如進宮後對秦王說:“秦國從繆公以來20餘位君主,沒有一位是信守誓約的。我擔心因您的失約而辜負趙王對我的重託,所以已經派人把玉璧送回了趙國。秦國強盛而趙國弱小,如果大王先割城給趙國,趙國怎麼會留璧而得罪您呢?我知道欺君之罪當殺,要殺要剮,您看着辦吧。”秦王和衆位大臣聽後面面相覷。秦王想即使殺了藺相如也得不到玉璧,而且還會使兩國的關係惡化,不如厚待藺相如,自己也可得一個明君的聲譽。於是秦王在宮廷內以隆重的禮節款待藺相如,並將他送回趙國,這就是歷史上“完璧歸趙”的故事,藺相如以自己的勇敢和智慧保住了和氏璧。

但是事隔六十多年以後,即公元前228年,趙國還是被強大的秦國吞併,趙幽王投降,獻出了和氏璧。秦王嬴政統一六國,建立了強大的秦王朝,和氏璧終落到了秦王嬴政的手裏。但從此以後,和氏璧便從歷史記載中消失得無影無蹤了。有一種說法認爲:秦始皇得到和氏璧後,命玉工將宰相李斯書寫的“受命于天,既壽永昌”八個鳥蟲形篆字雕刻在和氏璧上,作皇帝的玉印。這樣,和氏璧就成了國璽,代代相傳。有人甚至還找到了用刻璽的邊角料所製作的玉塊。秦始皇死後,趙高利用和氏璧篡權。劉邦率兵攻入咸陽時,國璽落到了他的手中。劉邦建立漢朝後就把玉璧作爲漢朝的國印,從此和氏璧成爲“傳國璽”。劉邦之後,傳了九代皇帝。西漢末年,王莽篡權。當時因小皇帝劉嬰年幼,傳國璽由皇太后代管。王莽讓弟弟到長樂宮去要玉璽,皇太后氣憤地把傳國璽摔到地上,罵道:得這塊亡國璽,看你兄弟有什麼好下場!傳國璽被摔缺了一角,後來王莽用黃金鑲補,但無濟於事,還是留下了缺痕。

但是,歷史文獻中關於秦國傳國玉璽來龍去脈的記載還比較詳細。《晉書·輿服志》、唐徐令信《玉璽譜》等記載“色綠如藍,溫潤而澤”,指明它是用藍田玉製成的,因此用和氏璧製成傳國玉璽的說法是沒有根據的。

那麼,和氏璧到底流落到何處呢?目前有兩種推測:種推測認爲和氏璧被作爲隨葬品埋在了秦始皇陵墓內,並沒有作爲傳國玉璽流傳後世。如果這樣,將來有朝一日發掘秦始皇陵墓地宮,我們還有機會一睹和氏璧的風采。另一種推測認爲和氏璧可能在秦末戰爭中丟失或者被項羽掠奪而去。秦末,項羽率兵進攻咸陽,焚燒秦宮殿,挖掘秦陵墓,掠奪寶物、美女,和氏璧可能就在其中。但隨後而來的楚漢戰爭中,項羽兵敗,又使和氏璧下落不明。玉璽或許藏在項羽的都城彭城(今江蘇徐州),或許遺落在項羽敗死的垓下(今安徽靈璧)。

和氏璧是中國歷史上一件非常著名的無價之寶,在它流傳的幾百年期間,多少人的命運、多少國家的命運都和它緊密地聯繫起來,而它神祕的失蹤,又成爲中國歷史上的一大懸案。

西施失蹤謎案

西施,名夷光,春秋戰國時期出生於浙江諸暨苧蘿村。因爲天生麗質,貌美絕世,遠近聞名,所以人們不喊她的名姓,只把這位西村的施家姑娘,稱作西施。當時,吳王夫差爲報殺父之仇,領兵打進越國,俘虜了越王勾踐,越王夫婦被押到吳國做奴隸。三年以後,吳王夫差放回了勾踐,勾踐回國以後,臥薪嚐膽,力圖報仇雪恥。“十年生聚,十年教訓”,他採用范蠡所獻美人計,把西施獻給吳王夫差。西施忍辱負重,以身許國,憑藉她傾國傾城之貌和高超的琴棋歌舞,成爲吳王寵愛的妃子。從此吳王日日沉迷酒色,不理朝政,後落得衆叛親離,爲勾踐的東山再起起了掩護的作用。在她的內應下,勾踐終於滅吳復國。後,吳王夫差拔劍自裁,結束了持續幾十年的吳越戰爭。西施榮歸故里,可是她回越以後又怎麼樣呢?

對西施的結局,歷來也有不同的說法。種說法是:她隨范蠡歸隱於五湖。西施和范蠡本來是情侶,後來西施爲了救國,兩人只能爲國犧牲自己的愛情。待到西施功成歸國後,范蠡認爲勾踐可以共患難而不可以共安樂,再待下去會有危險,建議西施隨他一起逃走,歸隱江湖,不知所終。因爲有范蠡泛於江湖的傳說,或許是後人不忍這位絕代佳人遭到悲慘的結局,就流傳出西施和范蠡歸隱五湖的美滿姻緣的故事,以寄託對他們的同情。

這種說法似乎有一定的根據。根據歷史記載,勾踐這個人很有心計,早在他被吳國俘虜做人質之時,一次夫差生病,勾踐前往探病,竟口嚐了夫差的糞便。夫差很奇怪勾踐的這種做法,忙問其故,勾踐說:“臣聞嘗糞便之類,可知病情的發展;味甘則不佳,味苦則漸愈,今味苦,知大王之聖躬無礙也。”通過勾踐這些話,可以看出他是一個心狠手黑、陰險毒辣的人。范蠡輔佐勾踐幾十年,對勾踐算是看透了,所以等到越國滅吳復國之後,范蠡便退隱江湖,不失爲一種明智的選擇。縱觀中國歷史上的許多統治者,功成以後就殺功臣,這似乎是一個規律。所以勾踐也不會輕易地放過西施。

但是問題的關鍵在於,即使是西施逃走,爲什麼一定會跟范蠡一起逃走呢?唐朝的《吳地記》轉引東漢《越絕書》這樣記載:“吳之後,西施復歸范蠡,同泛五湖而去。”唐代詩人杜牧在所作《杜娘詩》這樣寫道:“西子下姑蘇,一舸逐鴟夷。”(這裏的“鴟夷”代指范蠡,《史記·越王勾踐世家》有關於范蠡這樣的記載“浮海出齊,變姓名,自謂鴟夷子皮”。)根據這些記載,明代的戲曲作家梁辰魚編成了頗具影響的《浣紗記》。他說:“范蠡和西施早已定情。吳亡後,立下了汗馬功勞的范蠡卻認爲越王雄猜陰狠,可共患難,不可共富貴,於是急流勇退,在一個風清月白的夜晚,帶着西施,駕着一葉扁舟,泛五湖而去。”上海前幾年出版的《辭海》(修訂本)也這樣說:“西施一作西子,春秋末年越國苧蘿人,由越王勾踐獻給吳王夫差,成爲夫差寵愛的妃子。傳說吳亡後,與范蠡偕入五湖”。據說范蠡和西施歸隱五湖後,每天早上,西施對着青銅鏡梳妝,隨手將脂粉水倒入湖中,以致湖中螺呈五色。宋有張堯曰詩云:“少伯曾居此,螺紋吐彩絲,一奩秋境好,猶可照西施。”清人朱彝尊也寫過這麼一首詩:“落花三月葬西施,寂寞城隅范蠡祠。水低盡傳螺五色,湖邊空掛網千絲。”說的也就是這件事。

然而今傳的《越絕書》卻並無“同泛五湖去”這段文字,另外幾段關於范蠡和西施歸隱江湖的記載都是根據唐朝版本的《越絕書》,這是歷史更迭的時間鏈中的佚文還是唐朝人自己杜撰的美好的愛情故事,我們就不得而知了。

第二種說法是西施被沉水而死。這種說法早見於記載的是《墨子·親士》,記載說:“比干之殪,其抗也;孟賁之死,其勇也;西施之沉,其美也;吳起之裂,其事也。”(“沉”,古作“沈”)這句話把西施是被沉於水中解釋爲是因爲她的美麗。《修文御覽》轉引東漢趙曄所撰《吳越春秋》有關西施的記載說:“越浮西施於江,令隨鴟夷以終。”這裏的“浮”字也是“沉”的意思。“鴟夷”,就是皮囊。這句話的意思是,吳國滅亡後,越王把西施裝到皮囊裏沉到江裏去了。

馮夢龍的《東周列國志》和柏楊先生的《皇后之死》根據《吳越春秋》這段史實附會了如下情節:越王把西施擄回了越國,天晚上勾踐就叫她侍寢:“夫差能夠與你同牀共枕,我爲什麼與你不能?”越王妻子大發醋勁,妒而生恨,揹着越王,把西施沉入水中,還說:“此乃禍水,豈可久留?”當了“美人計”的工具,事成之後,被人棄之,還是合乎情理的。

同爲苦命人的林黛玉也支持西施沉水的說法,她在《西施》詩中寫道:一代傾城逐浪花,吳宮空自憶兒家。效顰莫笑東村女,頭白溪邊尚浣紗。詩中後兩句意思是:不要去笑東鄰那個效顰的醜女,她卻能平平安安地在溪邊浣紗直到白髮。這詩的主旨就是說,靚女命短,醜女長壽。絕色美女的生命之所以逐浪花而去,是因爲往往被政治家用作“美人計”,成爲男人爭權奪利的犧牲品。而在事情大功告成之時,也就是這些薄命女子的壽終之日了。

當然,還有人認爲西施被沉水並非皇后所爲,而是她的戀人范蠡。這種說法頗爲殘酷,說吳國滅亡以後,越王因爲西施的美貌想要將她留在身邊,但是范蠡堅決反對,他要越王吸取吳王教訓,不能被美色誘惑。他設下計策,派人用越王的車把西施騙到太湖,又把她騙上船,到湖心的時候把西施從船上推下,西施就溺死於太湖中了。這種說法是經不起推敲的,越國滅吳之後,范蠡不辭而別,改名叫“鴟夷子皮”,“鴟夷子皮”意思就是皮袋子。爲什麼在越國時候范蠡姓範名蠡,後來離開越國到陶(今山東定陶)的時候又改姓朱,卻偏偏在離開越國的時候改名叫“鴟夷子皮”,這件離奇的舉動發生在西施沉江之後,因此是范蠡和西施相戀的鐵證。范蠡並非無情無義之人,既然他已決意離開越國,他對於自己的戀人還不至於下此毒手。

還有一種觀點認爲,西施沉水是勾踐吃醋而爲。《吳越春秋》記載,越王“乃使相者國中得薴蘿山鬻薪之女,曰西施、鄭旦,飾以羅榖,教以容步,習於土城,臨於都巷,三年學服而獻於吳”,西施在宮中三年學習期間,與范蠡之間深深埋下了愛情的種子。越王勾踐顯然也被西施的美貌打動,但他爲了成就自己的偉業,只能將西施獻於吳王。爲了使西施死心地替他完成使命,勾踐和范蠡約定:滅吳之後,將西施賜予范蠡,這樣不僅可成全二人的一番相戀,同時也穩住了西施的心,使之能身在吳宮,心存越國。但是滅吳之後,陰險的勾踐變了卦。他不會讓自己心愛的女人落到別人的手中,於是下令將西施鴟夷沉江。

另外還有西施不慎落水而卒的說法。人們並不希望西施這位無辜的弱女子有個悲慘結局,於是找出初唐詩人宋之問《浣紗》詩:“一朝還舊都,靚妝尋若耶;鳥驚人鬆夢,魚沉畏荷花”爲依據,認爲吳國滅亡後西施回到故鄉,在一次浣紗時,不慎落水而死。今天位於諸暨城南苧籮山麓的西施故里,唐朝時就建有浣紗廟,1986年重修,建築羣包括西施殿、鄭旦亭、古月臺等。浣紗江畔,有西施浣紗處,臨江岩石上有王羲之所書“浣紗”二字。唐朝詩人李商隱曾作《景陽井》絕句一首:“景陽宮井剩堪悲,不盡龍鸞誓死期;腸斷吳王宮外水,濁泥猶得葬西施。”另一詩人皮日休也有詩題《館娃宮懷古》共五首,第五首是:“響屟廊中金玉步,採蘋山上綺羅身;不知水葬今何處,溪月彎彎欲效顰。”從這兩首詩可以看出,唐代也流傳過西施被沉於水的說法,可是都沒有談到西施與范蠡有什麼關係。西施不慎落水而卒的說法似乎理想,可是缺乏證據,只是人們的一種猜測罷了。

顯然,這幾種說法儘管存在分歧,但是都是認爲西施被沉水中是可信的。現在在此沿海的泥沙中有一種似人舌的文蜊,大家都說這是西施的舌頭,所以稱它爲“西施舌”。30年代著名作家郁達夫在福建時,亦稱讚長樂“西施舌”是閩菜中的一種神品。

自古紅顏多薄命,西施本是農家女子,只是因爲天生麗質,做了越王政治鬥爭中的工具,事成之後,“兔死狗烹”,也是情理之中的事。至於西施到底是隨范蠡歸隱五湖還是被沉江底,只能由後人自己評說了。

收錄經典謎題,多角度剖析歷史謎團

書中收錄了歷史上影響大、價值高且備受關注的歷史謎題,涵蓋遠古謎團、歷代懸案、宮廷祕聞、民間傳說等多個領域。以妙趣橫生的語言,多角度逐層透析懸案背後的各個疑點,讓讀者在瞭解歷史謎題的同時,也能感受到歷史的複雜性和多樣性。

內容專業,考究嚴謹

書中內容在綜合歷史研究成果的基礎上,參閱大量歷史文獻,展示謎案破解的全過程,更通過科學的分析和解讀,揭祕歷史真相。

立體式講解,探究真相之源

本書以時間爲線,立體式梳理歷史謎題的來龍去脈,以現代的眼光解讀歷史,讓讀者能夠更深入地瞭解歷史事件的真相,感受歷史的厚重與深沉。

圖文雙茂,打造視覺盛宴:

書中精選了近百幅精美圖片,涵蓋實物圖片、出土文物、古畫器物等,與文字相得益彰,帶領讀者穿越時空,一窺歷史的真實面貌帶來一場視覺與心靈的雙重盛宴。

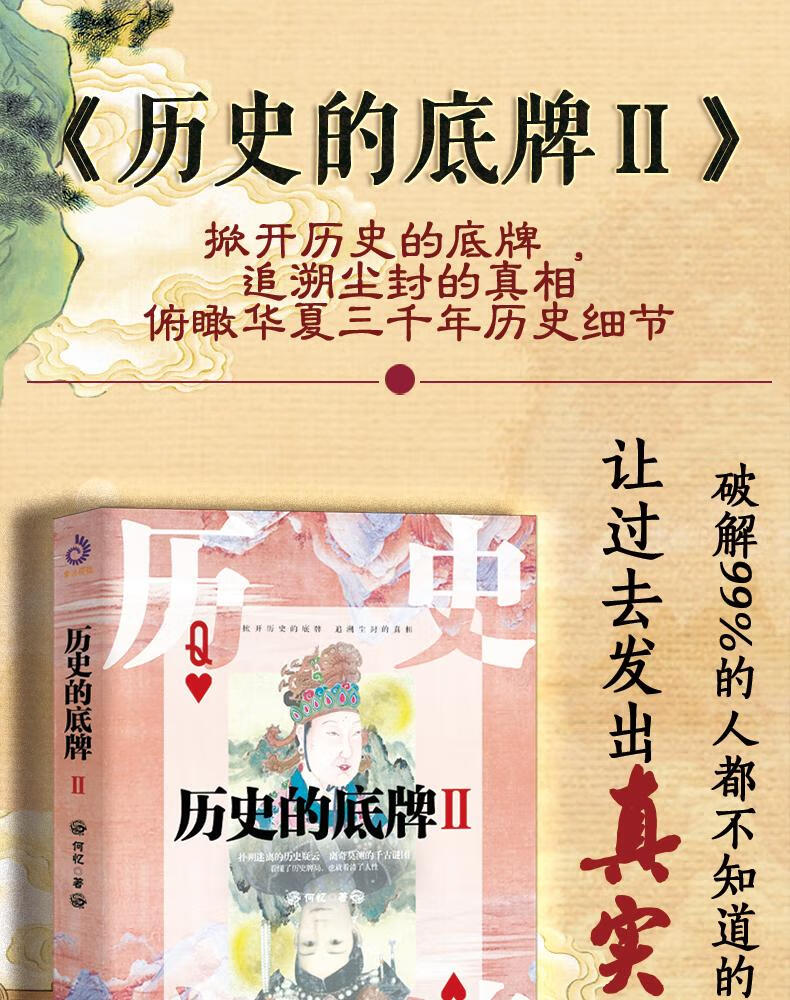

從秦始皇鑄造十二金人之謎,到阿房宮毀滅真相;從“金縷玉衣”長生不老疑團,到絲綢之路東方起點之謎;從宋仁宗龍種身份謎局,到明太祖屠殺宮女懸案……《歷史的底牌2》彙集了大量匪夷所思的遠古謎團、歷代懸案、宮廷祕聞、民間傳說,在綜合歷史研究成果的基礎上,以懸念叢生的故事性筆法,展示謎案抽絲剝繭式破解全過程。將歷史傳說的科學性、知識性、探索性、趣味性融爲一體,引領讀者走進歷史的深處,探索那些被遺忘或被誤解的歷史真相,挑戰既定的認知,掀開歷史的底牌。

何憶,山東人,碩士畢業於中國人民大學歷史系。現在北京某大學任教,多年來在《國家人文歷史》、清史所等國家級期刊發表通俗性歷史普及文章,受衆廣泛。代表作品有《歷史的底牌》。

01.荊軻刺秦王的真相/ 001

02.秦始皇爲什麼不立後 / 005

03.秦始皇鑄造十二金人之謎 / 010

04.50 萬南下秦軍後裔今安在 / 015

05.阿房宮真是項羽燒的嗎 / 019

06.漢武帝豔遇搭上了 10 萬將士 / 023

07.“金縷玉衣”長生不老疑團 / 028

08.兩千年前的環保燈具長信宮燈 / 031

09.河西走廊上有“羅馬古城”嗎 / 034

10.絲綢之路的東方起點之謎 / 038

11.匈奴被漢朝擊敗後去向何方 / 042

12.劉備“換妻如換衣”之謎 / 048

13.關羽真的不近女色嗎 / 052

14.“三請諸葛亮”是真是假 / 056

15.諸葛亮七擒孟獲是真是假 / 061

16.諸葛亮是否寫過《後出師表》 / 066

17.諸葛亮八陣圖陣勢變換之謎 / 070

18.花木蘭代父從軍是真事嗎 / 073

19.北魏孝文帝的後宮醜聞之謎 / 078

20.北朝衆帝后出家之謎 / 083

21.武則天 17 個年號背後的玄機 / 087

22.上官婉兒爲何不報滅族之仇 / 092

23.唐朝望族爲何不願迎娶公主 / 097

24.日本國名竟是大唐批准使用 / 101

25.唐玄奘取經時是偷渡出境嗎 / 106

26.唐僧的頭蓋骨究竟隱藏何處 / 111

27.鑑真和尚並沒有失明嗎 / 114

28.唐代樓市崩盤爲何沒有救市 / 118

29.《推背圖》究竟預測了什麼 / 121

30.法門寺地宮深埋千年的祕密 / 126

31.敦煌藏經洞是爲什麼開鑿的 / 130

32.沙和尚爲何戴九顆骷髏項鍊 / 134

33.和尚頭上的戒疤是怎麼來的 / 139

34.花蕊夫人香消玉殞之謎 / 144

35.與楊家將同留史冊的蕭太后 / 148

36.宋仁宗“龍種”身份爲何被懷疑 / 151

37.古代有什麼樣的“徵兵制” / 155

38.史上唯一出身風塵的女將軍 / 158

39.秦檜是金人放回的奸細嗎 / 162

40.濟公和尚的原型之謎 / 165

41.古代文人爲何愛“吹口哨” / 170

42.殲滅金軍主力的竟然是宋軍嗎 / 174

43.明成祖爲何屠殺三千名宮女 / 179

44.蒙古騎兵爲何能橫掃歐亞 / 183

45.鄭和下西洋所乘寶船存在嗎 / 188

46.大英帝國爲什麼嚮明朝賠款 / 193

47.鄭成功是怎樣收復臺灣的 / 197

48.李自成百萬大軍瓦解於鼠疫 / 201

49.明清百姓見官有什麼禮節 / 206

50.清代男子髮型不只長辮子 / 210

51.吳三桂緣何令兒媳痛苦一生 / 214

52.曹雪芹的祖父竟是康熙的密探嗎 / 217

53.末代皇后婉容的悲慘結局 / 220

54.歷史上的李鴻章有那麼壞嗎 / 223

55.古代中國也有“一國兩制”嗎 / 226

56.清朝拯救股市有何高招 / 229

57.賽金花有功於“和議”嗎 / 232

阿房宮真是項羽燒的嗎?“三請諸葛亮”是真是假?《推背圖》究竟預測了什麼?57個歷史懸案,80餘歷史人物,近百幅插圖,破解99%的人都不知道的歷史懸案,讓歷史發出真實的聲音。

零叄 秦始皇鑄造十二金人之謎

現在,由於一些技術等方面的原因,秦始皇陵墓的發掘工作暫時還不能開展,因此十二金人的下落問題至今仍是一個未解之謎。也許到了我們的考古技術達到可以發掘秦始皇陵墓的那一天,這個歷史上的未解之謎纔有可能被解開。

公元前 221 年,秦國軍隊向南攻齊,齊國土崩瓦解。這樣,中國歷史結束了長期的分裂、割據局面,出現了統一的、專制主義中央集權的秦王朝。戰國的歷史至此告終,中國歷史又翻開了新的一頁。秦滅六國以後,除了在原來政權機構的基礎上調整和完善統一的、中央集權的封建國家機器,建立一套從中央到地方的、嚴密的統治機構和封建官僚制度外,還採取了一系列其他措施,其中有一條就是下令收繳天下兵器,鑄成 12 個重千石的銅人,立於咸陽。

這 12 個大銅人屹立於秦都咸陽阿房殿前,因爲銅是黃色的,所以又稱作“金人”。它們身着外族服裝,每個都非常巨大和沉重,個個都顯得精神抖擻,英勇無比,日夜守護着秦王宮殿。銅人造形之大,製作之精巧考究,爲歷史上所罕見。在這方面,有很多歷史書籍記載。據《三輔黃圖》載:“營朝宮於渭南上林苑中”;“可受十萬人。車行酒,騎行炙,千人唱,萬人和,銷鋒鏑以爲盎人十二,立於宮門”。又據史書記載,銅人背後銘刻着李斯篆、蒙恬書:“皇帝二十六年初兼天下,改諸侯爲郡縣,一法律,同度量”等字樣。《史記·秦始皇本紀》也記載:“二十六年……收天下兵,聚之咸陽,銷以爲鍾鐻,金人十二,各重千石,置廷宮中。”賈誼的《過秦論》也有“收天下之兵聚之咸陽,銷鋒鑄鐻,以爲金人十二,以弱黔首之民”的記錄。

秦代一石約摺合現今 37.5 千克,以此推算,12 個大銅人就重達450 噸。秦始皇爲什麼要鑄造 12 個如此巨大的銅人?圍繞這個問題,存在這幾種主要說法。

有人認爲秦始皇在統一全國後,始終在憂慮和思考着如何長治久安、使江山傳之萬世的問題。而要坐穩天下、江山穩固,首先解決的一個問題就是應該收繳和銷燬流散在民間的各種兵器。應該說,秦始皇收兵器造銅人,完全是出於政治上安定的考慮。

也有人認爲秦始皇鑄造銅人是出於迷信,是爲了“祥瑞”。秦始皇相當迷信,曾封泰山,禪樑父,訪神州,求仙人,輕信方土之言,竭力搜尋長生之藥。《漢書·五行志》也記載:“秦始皇帝二十六年,有大人長五丈,足履六尺,皆夷狄服,凡十二人,見於臨洮。天戒若曰,勿大爲夷狄之行,將受其禍。是歲始皇初並六國,反喜以爲瑞,銷天下兵器,作金人十二以象之。”這種說法有一定依據,但也有疑點,那就是秦始完全可以徵集天下的銅料作爲鑄造金人的原料,何必非要下令收繳天下的兵器呢?

一部分學者還認爲,秦始皇銷燬兵器、鑄造銅人,是表明今後不再將銅兵器作爲主要作戰武器。但是,這種說法同樣有疑點,那就是雖然鐵製兵器始於秦始皇之前,但到漢代才普遍化。秦始皇統一天下時,便決然把青銅武器廢除不用,使百萬軍隊全部換上鐵製武器,以當時的制鐵水平來說,是不可能的事情。

最讓人信服的說法是:秦始皇這一舉措的目的有兩方面:一是爲了誇耀武功、粉飾太平;二是爲了防止人民反抗。實際上,秦統一後,曾採取不少措施防止人民反抗,而收繳天下兵器的做法,也是有先例的。《左傳·襄公十九年》載,春秋時魯國的季武子曾經“以所得於齊之兵,作林鐘,而銘魯功焉”。

秦始皇鑄銅人只是做得更爲徹底,把民間的兵器也收繳了。根據《史記·秦始皇本紀》記載,秦統一後,秦始皇接受李斯的建議,不封國置王,他說:“天下共苦戰鬥不休,以有侯王。賴宗廟,天下初定,又復立國,是樹兵也,而求其寧息,豈不難哉!”於是“收天下兵,聚之咸陽,銷以爲鍾鐻,金人十二,重各千石,置廷宮中。一法度衡石丈尺。車同軌。書同文字”。這裏把“收天下兵”與“求其寧息”聯繫在一起,可以看出,秦始皇的意圖是爲了太平無事。他宣佈“大酮”,舉國同慶這一偉大勝利,表現出好大喜功的情緒,而銅人、鍾鐻也是象徵吉祥、天下太平的意思。此外,秦始皇巡遊各地的刻辭,也都是誇耀武功、粉飾太平之語。

令人遺憾的是,今天我們已經看不到這 12 個金人的蹤影了。那麼,它們究竟到哪裏去了呢?目前,關於金人的下落問題存在着三種猜測:有人認爲,當初楚霸王項羽在攻克秦都咸陽後,曾經火燒阿房宮。在火燒阿房宮時,連同象徵秦王朝永固的這 12 個金人也一起燒燬了。這種說法始於元明時期,證據並不充分。

還有一些歷史學者指出,這 12 個金人是毀在董卓和苻堅的手上。據《後漢書》和《三國志》記載:漢獻帝初平元年(190 年),董卓“壞五銖錢,更鑄小錢,悉取洛陽及長安銅人、鍾鐻、飛廉、銅馬之屬以充鑄焉”。晉人潘岳《關中記》載:“董卓壞銅人,餘二枚徙清門裏。”也就是董卓將其中的 10 個金人銷燬,並鑄成銅錢,而剩下的兩個被他下令遷到長安城清門裏。到三國時期,魏明帝曹睿下令把這兩個金人運到洛陽。當成千上萬的工匠們將其運到霸城時,由於金人的重量太沉,不得不放棄了這個巨大的工程,於是就停止了搬運。到了東晉十六國時,後趙的石季龍又把這兩個金人運到了鄴城。後來前秦的秦王苻堅統一北方,他又把這兩個金人從鄴城運回長安銷燬。至那時,存在於世間約 600 年的 12 個金人全部被銷燬了。

還有一種比較樂觀的看法,那就是因爲 12 個金人是秦始皇生前的最喜愛之物,所以在秦始皇陵墓建造好後,這 12 個金人和其他精美的珍寶一起隨着秦始皇的死去被當作隨葬品葬於陵墓中了。

現在,由於一些技術等方面的原因,秦始皇陵墓的發掘工作暫時還不能開展,因此十二金人的下落問題至今仍是一個未解之謎。也許到了我們的考古技術達到秦始皇陵墓開掘的那一天,這個歷史上的未解之謎纔有可能被解開。

臺中謝**[0968***875]

25分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

新北張**[0988***122]

半小時前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

新竹王**[0968***234]

5分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

嘉義孫**[0966***871]

20分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

臺北鄭**[0938***812]

5分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

臺南黃**[0918***390]

12分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

基隆李**[0978***863]

20分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

高雄孫**[0978***544]

7分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

基隆楊**[0988***537]

11分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

臺北楊**[0933***297]

15分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

桃園仲**[0918***178]

12分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

新竹鍾**[0986***354]

25分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

臺南仲**[0951***405]

12分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

桃園鍾**[0956***799]

20分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

嘉義周**[0933***728]

20分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

基隆陳**[0946***768]

11分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

新竹張**[0998***995]

2分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

臺南趙**[0951***218]

20分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

臺南李**[0986***414]

半小時前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

臺中楊**[0918***803]

15分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

新竹陳**[0960***586]

5分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

嘉義孫**[0986***337]

4分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

嘉義朱**[0968***762]

4分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

新北謝**[0978***139]

20分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

新北鄭**[0918***653]

25分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

臺南劉**[0938***441]

5分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

臺南朱**[0998***563]

25分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

桃園符**[0960***512]

12分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

嘉義趙**[0988***624]

4分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

桃園方**[0988***758]

4分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

高雄錢**[0956***635]

11分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

基隆陳**[0951***383]

2分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

嘉義李**[0968***552]

半小時前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

臺中陳**[0932***301]

11分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

臺南劉**[0966***528]

11分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

基隆楊**[0998***734]

半小時前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

高雄錢**[0920***707]

25分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

高雄謝**[0956***584]

4分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

桃園楊**[0920***997]

20分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

嘉義朱**[0938***735]

25分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

基隆朱**[0960***860]

15分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

新竹王**[0988***586]

15分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

基隆周**[0968***279]

4分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

嘉義符**[0986***645]

2分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

臺北吳**[0968***183]

5分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

臺北符**[0986***812]

2分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

臺中朱**[0978***729]

5分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

臺中劉**[0978***586]

12分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

新竹柳**[0968***402]

5分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

新北謝**[0966***120]

2分鐘前歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊) - 歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

NT$1430

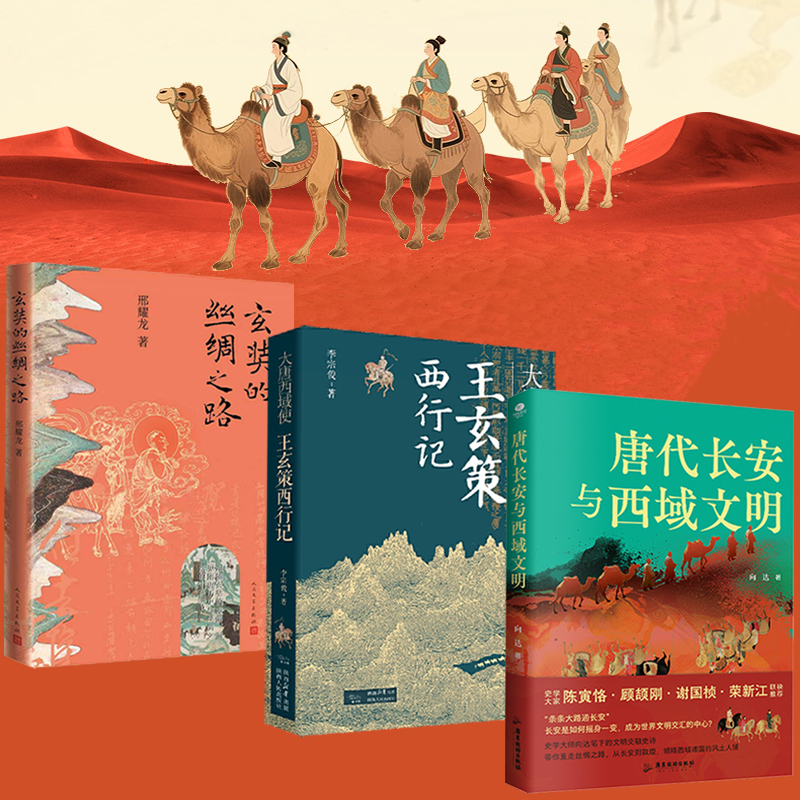

2025新書推薦:【唐代長安與西域文明+大唐西域使:王玄策西行記+玄奘的絲綢之路】全3冊

NT$1625

2025新書推薦:唐代生活復原圖卷【今日向長安】全三冊

NT$1130

2025年新書推薦:這才是歷史的真面孔【世界卷+中國卷】全2冊

NT$1980

2025年新書推薦:貫穿金朝120年大歷史【女真崛起+吞遼滅宋+正隆南伐+世章之治+金朝覆滅】全5冊 精裝,重達2.5+公斤(原價2160,現價1980)

NT$1000

中國古代兵法【百戰奇略曾胡治兵語錄+尉繚子 吳子 司馬法 孫臏兵法+六韜 三略李衛公問對】全三冊

NT$1899

2025新書推薦:古代戰爭系列【薩爾滸的鐵騎+靖難的烽煙+彭城爭霸+魂斷釣魚城+命懸昆陽城】全五冊

NT$1700

2025年新書推薦:【陳寅恪四書】餘生流轉+古調猶彈+世外文章+爾爾區區(限量贈品環保袋)

NT$2400

深入解讀中華文明五千年【中國大歷史 刷邊珍藏版】精裝全10冊

NT$2520

【草原帝國+帝國的暮光:蒙古帝國治下的東北亞+蒙古帝國中亞征服史+馬上衣冠:元明服飾中的蒙古因素+蒙古秘史】全五冊

NT$1320

中國歷史之謎【歷史+國寶+宮廷+帝王后妃陵墓+大唐+大宋+大明+大清】全8冊

NT$2880

中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

NT$1820

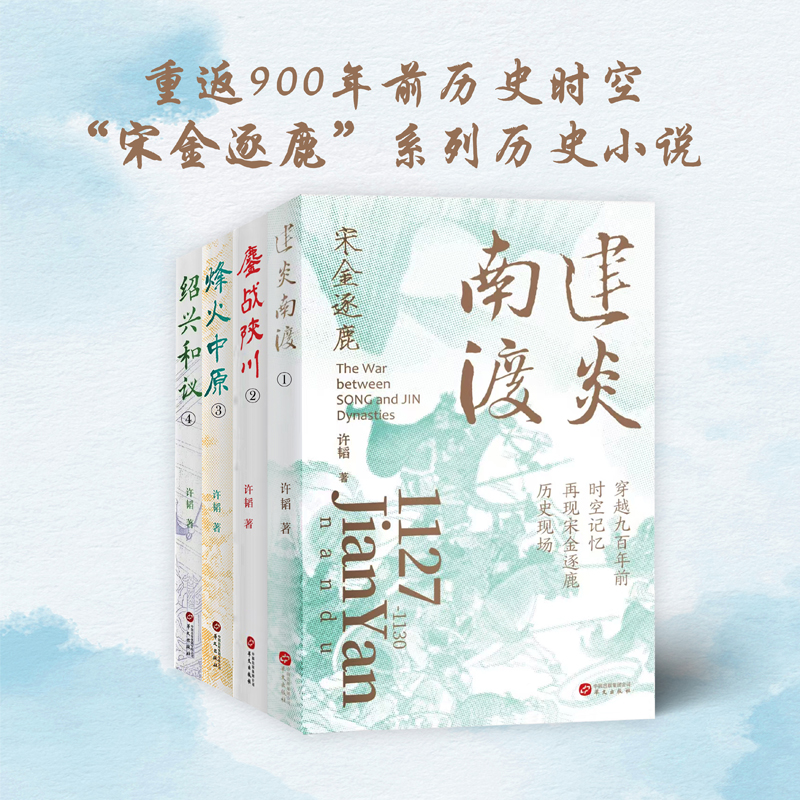

大宋風雲:宋金逐鹿的熱血史詩(全四卷)

NT$1299

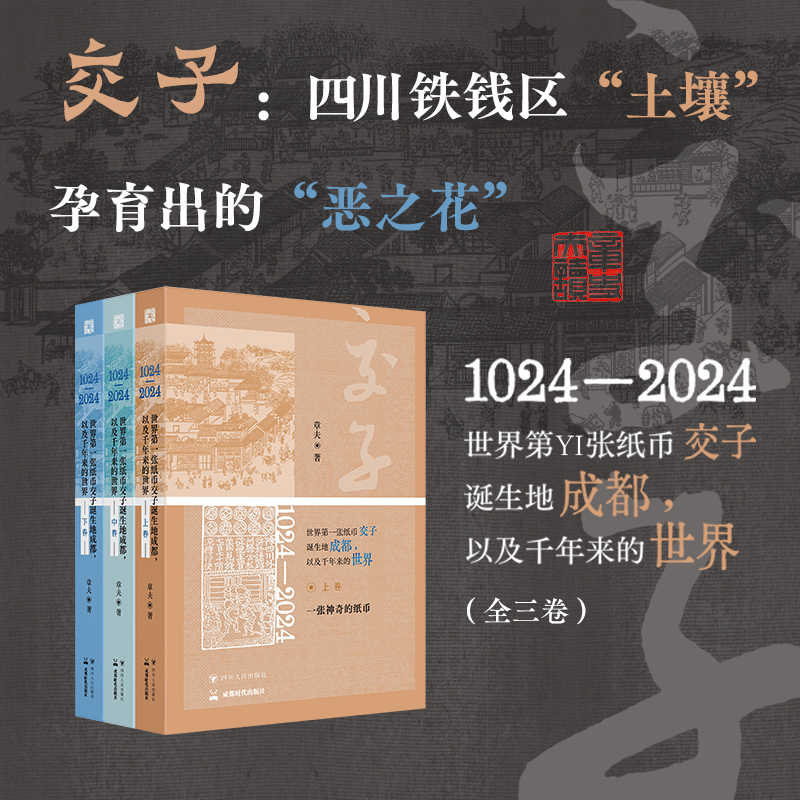

2025年新書推薦:《1024—2024,世界第一張紙幣交子誕生地成都,以及千年來的世界》全三卷

NT$1800

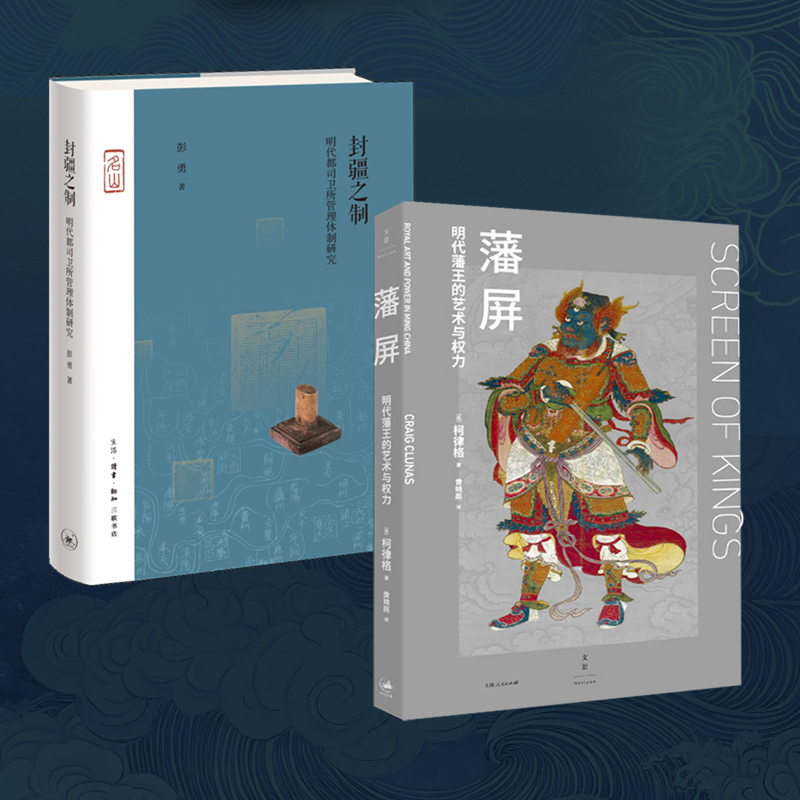

2025年新書推薦:【藩屏:明代藩王的藝術與權力+封疆之製:明代都司衛所管理體制研究】全兩冊

NT$2300

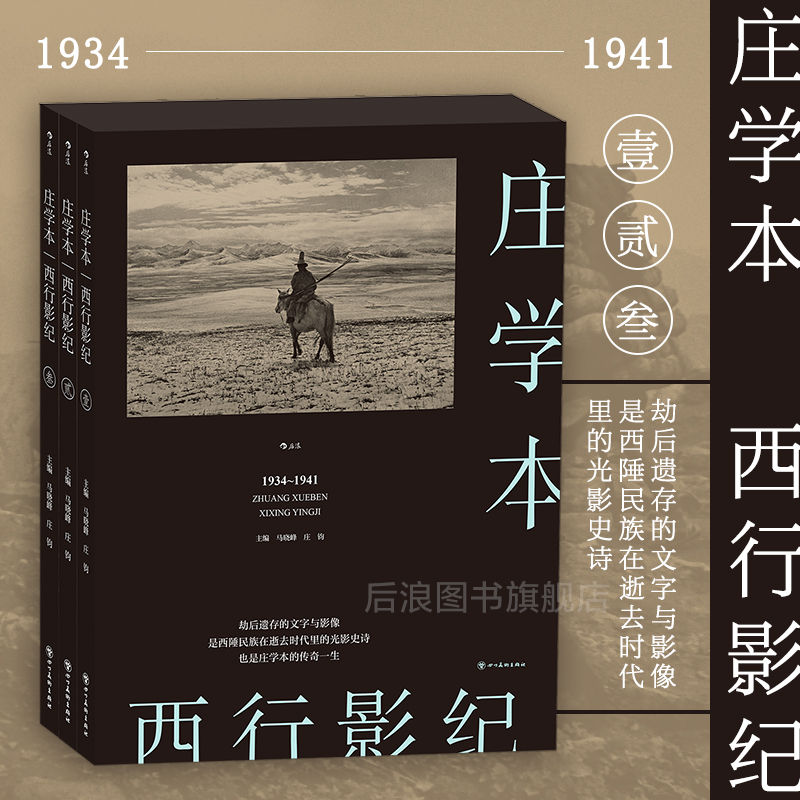

【西行影紀】全三冊 攝影大師 莊學本 傳奇一生 單向街文學獎 年度攝影集

NT$1275

2025新書推薦:【地圖裡的全景中國史】全4冊

NT$1430

【圖騰與廢墟】全兩冊

NT$1268

2024新書推薦:如果你生活在古代(全3冊)

NT$1300

在歷史的褶皺之間【蘇東坡的星座+風月同天】全兩冊(中國文化變遷中的細節、故事與溫度)

NT$1788

中國歷史:從上古至公元元年+開明中國歷史講義(全兩冊)

NT$1460

清代貢院史(全兩冊)

NT$1760

晉商【合盛元票號+匯通天下:喬致庸+宦海商傑:盛宣懷】全4冊

NT$1500

全面解讀工業革命【重說工業革命的經濟史+萬國爭先+製造為王】全三冊(原價1650,限時活動價1500)

NT$1480

2024新書推薦【如父如子:從雍正到乾隆】全2冊(乾隆製造+成爲雍正)

NT$1480

2024新書推薦:雙面暴君:隋煬帝的生平、時代及真相+女主臨朝:武則天的權力之路(全兩冊)

NT$1800

2024新書推薦:有爲:漢武帝的五十四年+雙面漢武帝:從文武之治到巫蠱之亂+巫蠱亂長安:漢武帝晚年的奪嫡暗戰(全三冊)

NT$2000

風雅宋【大宋繁華:造極之世的表與裡+汴梁歌嘯:北宋遼時期國務實錄+落木大江:南宋金時期國務實錄】全三冊

NT$1850

【簡讀中國史 全四冊】著名歷史學者張宏傑簡讀中國史系列正式收官!

NT$1599

2024新書推薦:照鑑【晚清、北洋、民國】歷史影像背後的歷史(全三冊)

NT$1299

歷史的棋局:還原真實的歷史謀略+歷史的棋局2:家國興衰與成事謀略(全兩冊)