支持7-11 全家超商取貨 貨到付款

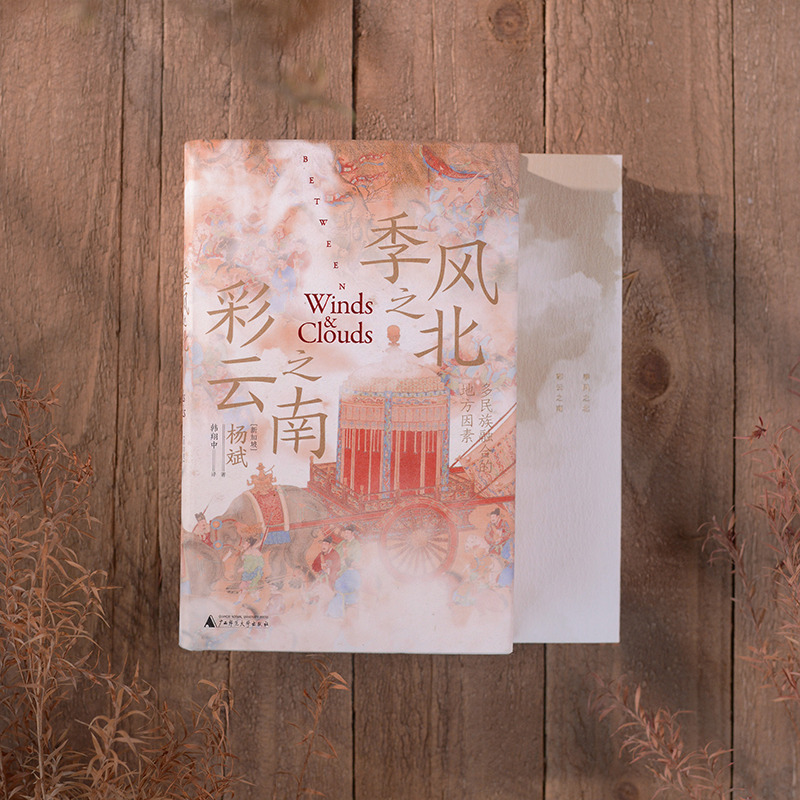

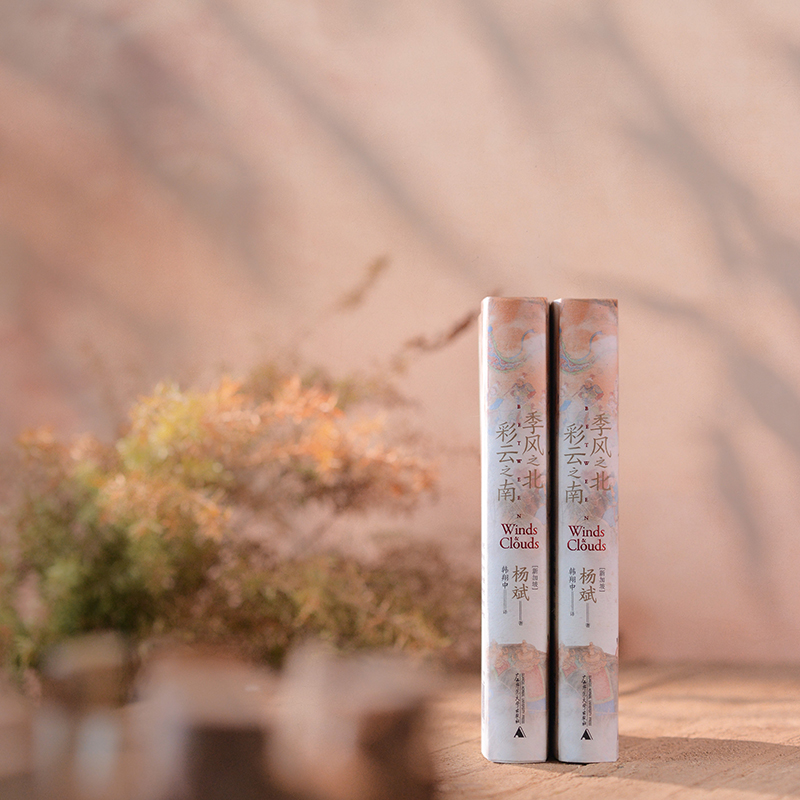

楊斌

香港城市大學中文暨歷史學系教授、西泠印社社員,對中國史、世界史、科技醫療史以及海洋史均有相當的興趣。所撰文章見於The China Quarterly、Modern Asian Studies 、Bulletin of the History of Medicine、Journal of World History、Journal of Women’s History以及American Historical Review等國際著名期刊。專著《海貝與貝幣:鮮爲人知的全球史》獲第17屆文津圖書獎推薦、《新京報》2021年年度圖書推薦。

第一財經2023年度圖書

南方日報2023年度十大人氣好書

文匯讀書專刊編輯部2023年度好書推薦

深圳讀書月2023年度十大好書入圍書目

★ 古代中國不但是一個陸地國家,也是一個海洋國家。

本書以宏闊的海洋史視角,深入考察古代中國與印度洋世界交往的重要細節。在一艘艘浮出水面的沉船、一件件跨越海洋的物品中,在一幕幕海上往事、一段段海上流言裏,探索屬於中國的大航海時代,講述古代中國失去印度洋的因緣與真相。

★跨越東海與南海,我們爲何要關注印度洋?

在構建“海洋中國”的時代氛圍中,本書跨越備受矚目的東海、南海,將敘述重心放到印度洋上,探尋從兩漢至明清兩千餘年,中國與印度洋世界密切交往的傳奇歷史。印度洋是古代中國所能達到的最遠航程、“海上絲綢之路”的重要目的地;也是當代中國能源及航道安全的重大關切、“一帶一路”合作倡議的關鍵節點。我們不能漠視印度洋,更不能“遺棄”印度洋。

★ “新清史”強調古代中國的內亞性,即草原和馬;本書則描繪了古代中國的海洋性,即大海與船。

長久以來,中國的歷史都被表述爲大陸的歷史。一個擁有300萬平方公里海洋國土、1.8萬公里海岸線、2000年海洋交流史的海洋大國,爲何在近代百年中陷入海洋的沉寂?本書彙集真實不虛的海洋事物、變幻莫測的海上傳奇,透過歷史的維度,重述“海洋中國”敘事。

★ 海洋中國,人文薈萃。以船、物、事、人四重視角,講述古代中國兩千年來被塵封的海洋史記憶。

①跨越海洋史的三艘古船:泉州一號、黑石號、南海Ⅰ號;

②連接古代中國與海洋世界的寶物:龍涎香、海貝、椰子,珊瑚……

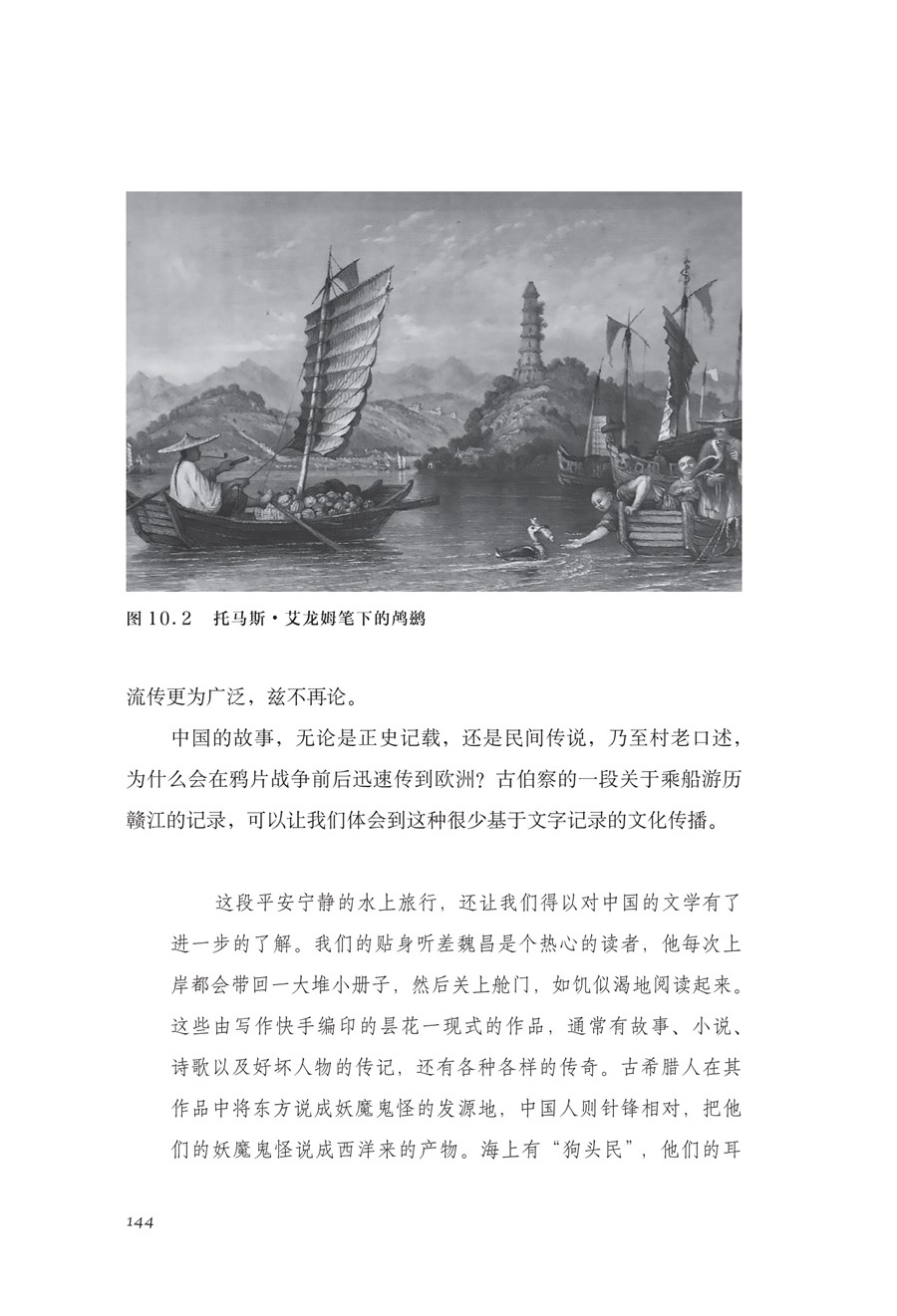

③貫通古今的海上往事與傳奇:熟悉又陌生的馬爾代夫,來自東方的神奇鸕鶿,南海觀世音信仰,傳說中的女兒國,港口的愛情,鄭和第七次下西洋,張愛玲未寫就的海洋故事……

④揚帆深海的中國人:漢代黃門,東晉法顯,唐代義淨、杜環、楊良瑤,南宋王元懋,元代汪大淵、亦黑迷失、楊庭璧、楊樞,明代鄭和……

★ 歷史趣味與人文情懷兼顧,北京大學教授榮新江、李伯重誠摯推薦。

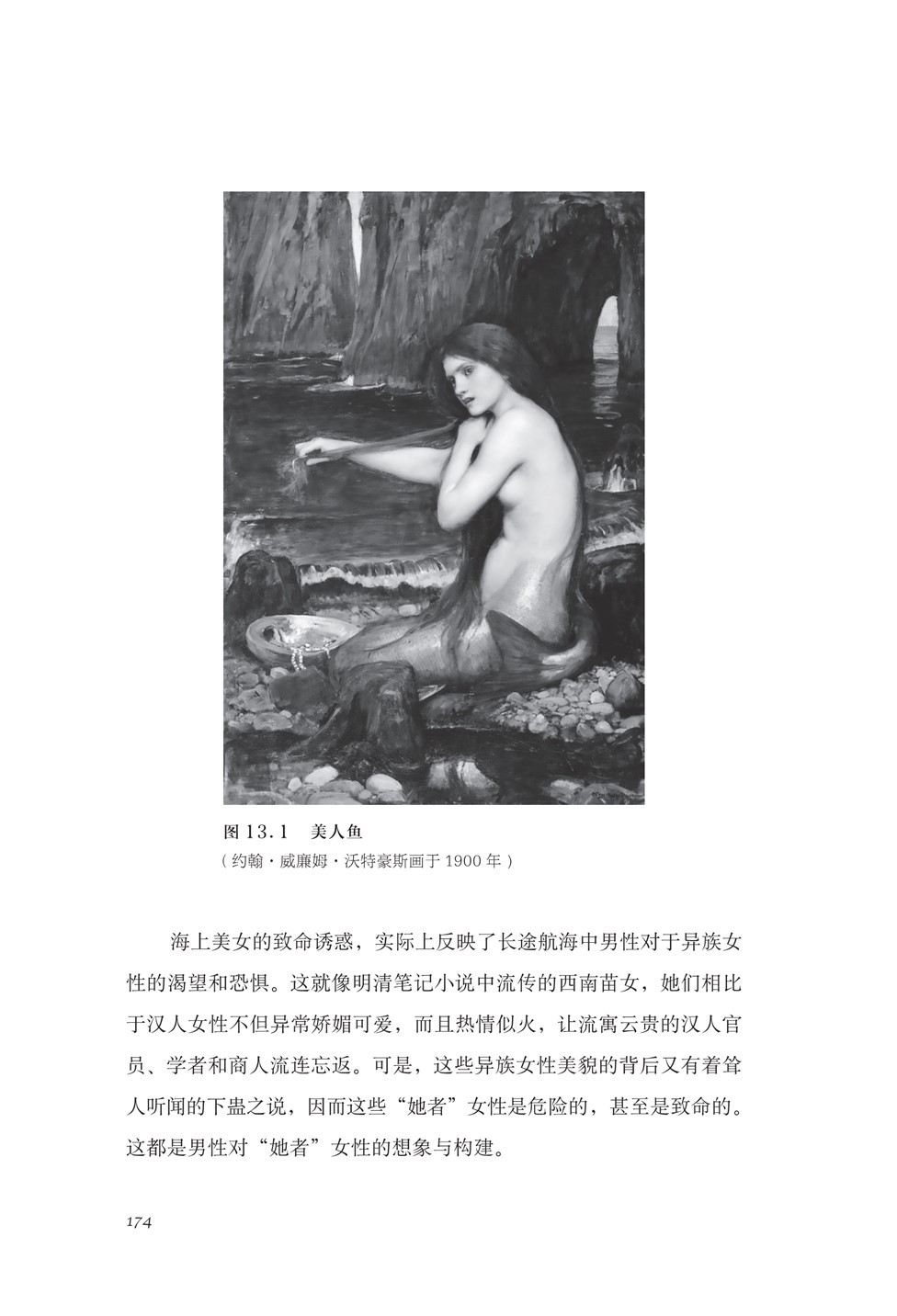

1600多年前,法顯浮舟從印度洋取經歸國;1300多年前,義淨成爲第一位經海路完成中國-印度航程有名有姓的中國人;八九百年前,中國製造的海舶在廣袤的印度洋上馳騁,中國的技術在東南亞和印度洋紮根。與此同時,“海底磁山”、“美人魚”以及“人蔘果”的故事也輾轉從西向東流傳到中國,演化爲中國的文化傳統。

這一切,正是鄭和七下西洋的先聲。然而,鄭和之後,中國海舶再也不出馬六甲海峽,中國和印度洋漸行漸遠。

數以萬計的中國人曾經到訪,爲什麼古代中國最終失去了印度洋?

當代學者通常把古代中國視爲陸地國家,而本書展示了中國歷史的另一面:古代中國同時也是海洋國家、海洋大國。本書根據文獻材料和考古發現,試圖構建過去發生但逐漸被時間沉澱、掩蓋和湮沒的人、物、事。

從海洋的角度來探索古代中國,這是理解近代中國之軌跡的一個獨出心裁的切入點。

序 我聞如是:海洋中國

第一部分 船

第一章 往返印度洋:宋代海船泉州一號的前生後世

第二章 無釘之船:橫穿印度洋和南海的黑石號

第三章 南海 I 號:南宋海洋貿易的時空膠囊

第二部分 物

第四章 皇帝也難求:嘉靖宮中的龍涎香

第五章 爲什麼只有印度洋出產龍涎香?

第六章 海貝:從商品、貨幣到文字

第七章 海島奇珍:椰子的妙用

第八章 仙人海上來,遺我珊瑚鉤

第三部分 事

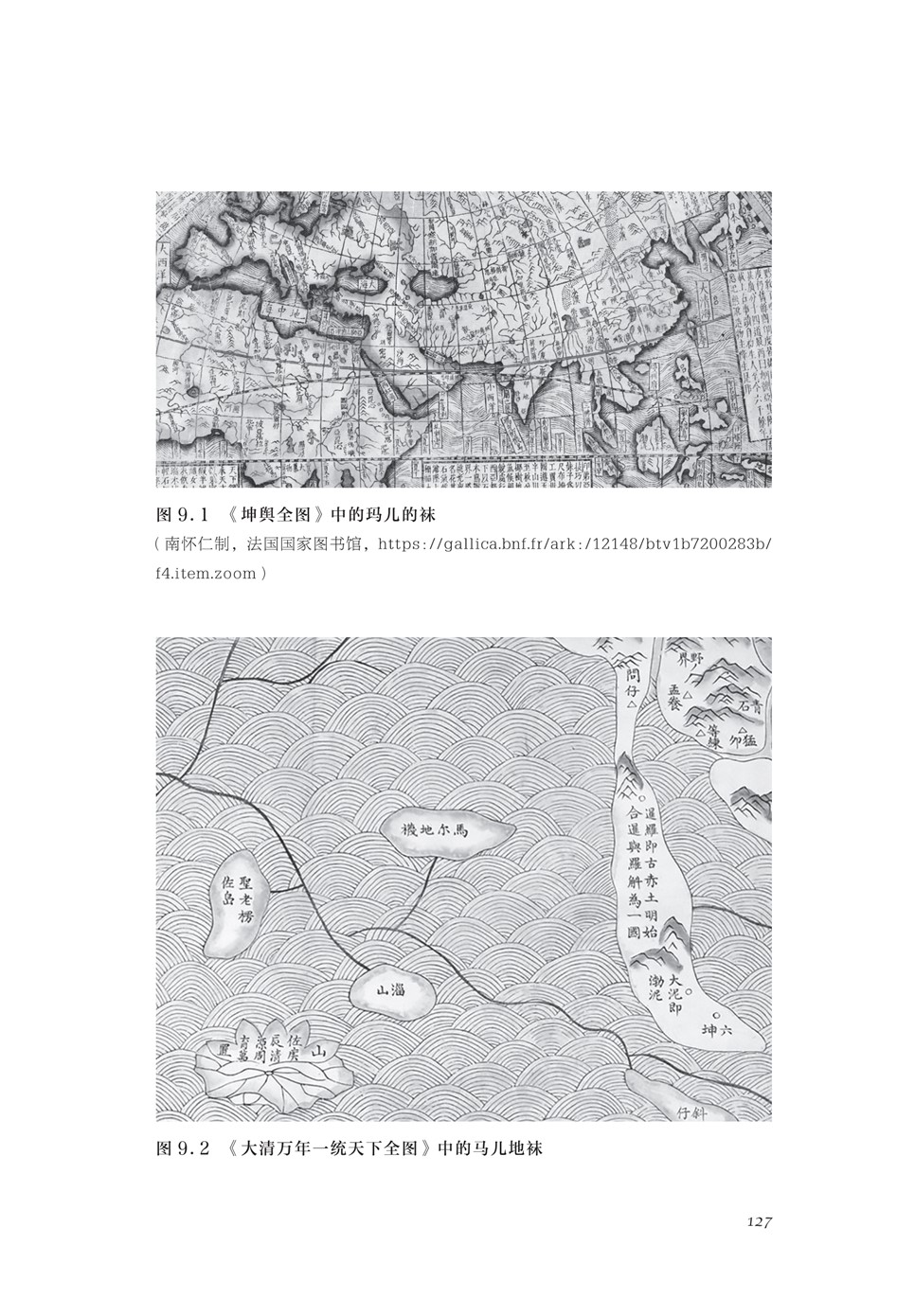

第九章 從北溜到馬兒地襪:海洋中國中的馬爾代夫

第十章 中國來的魚鷹

第十一章 “一心念觀世音”:海洋世界的信仰之爭

第十二章 海中的女兒國

第十三章 美人魚與人蔘果:海洋亞洲的虛幻與真實

第十四章 港口的愛情

第十五章 鄭和最後一次下西洋

第十六章 鄭和下西洋:張愛玲未曾完成的小說

第四部分 人

第十七章 最早到達印度洋的中國人

第十八章 人生六十始開始:浮海西歸的法顯

第十九章 率先往返印度洋:義淨與他的同行者

第二十章 穿越印度洋:唐宋時期的中國人

第二十一章 奉使下西洋:元明時期穿越印度洋的中國使節

後記 漸行漸遠的印度洋

長江學者、北京大學教授榮新江,北京大學講席教授李伯重 誠摯推薦

憑藉二十多年在海洋史、全球史研究中積累的堅實底蘊,楊斌教授用簡潔、輕鬆的文字,把中國和亞洲海洋史上最有意思而且也最重要的一些話題,寫成了本書所收的多篇文章。相信廣大讀者將會以愉悅的心情閱讀此書,從中瞭解這個領域中的最新研究成果,發現一個先前可能不知道的世界。

——李伯重(北京大學人文講席教授)

一本好書就是要帶着讀者進入未知的領域,一位好的作者就是要能夠讓讀者穿越時空隧道,楊斌的這本《人海之間》,用深入淺出的語言,抓住一些有趣的案例,把讀者帶入歷史上的海洋亞洲,來講述中國與世界交往中的船、物、人、事。

——榮新江(長江學者、北京大學歷史學系教授)

漸行漸遠的印度洋

在大航海時代到來之前的很長一段時間內,中國人曾經踊躍參與亞洲海洋的開拓與交流,海洋中國曾經一度是穿越南海和印度洋的中堅力量。早在漢晉時代,中國人就輾轉到了印度洋,目的是那裏出產的珍珠奇寶,以滿足皇帝的私慾;而後有求法僧人尋求真經,從陸路抵達印度,卻選擇了海路歸國。到了唐代,由於國際戰略的需要,李唐王朝主動派遣楊良瑤穿越印度洋出使黑衣大食,這是漢武帝時期張騫出使西域情景在唐代的再現。而此前與黑衣大食在中亞的一場“邂逅”,導致包括杜環在內的唐朝將士被俘。杜環於是領教了阿拉伯帝國的廣闊,不但抵達了西亞和地中海東岸的小亞細亞,而且遠達西非,有可能親見大西洋,並最終經印度洋乘船回到廣州。與此同時,海路去印度取經也逐漸成爲中國僧人的風尚,7世紀中期的義淨最先完成海路往返印度的航程。根據文獻可知,唐代從海路穿越孟加拉灣到達印度洋世界的中國人不下十數,以僧人爲主。需要指出的是,那時候中國人出海,無論去東南亞還是印度洋,乘坐的都是蕃舶,也就是外國的海船。這種遠洋蕃舶,以阿拉伯式縫合船(無釘之船)最爲著名。考古發現的9世紀初的黑石號便是其中的代表。

相對於世界帝國唐朝的主動,宋代在政治和軍事上均趨於防守。兩宋雖然吸引了東南亞乃至印度洋諸國,接待了許多所謂的朝貢使臣,但無論北宋還是南宋,都沒有派遣使節從海路前往印度洋。然而,伴隨着政治上保守的卻是海上貿易的繁華。中國的泉舶(也就是泉州建造的海船,或稱“福船”)以及廣舶(也就是廣州建造的海船,或稱“廣船”)在遠洋航行中嶄露頭角,逐漸取代了阿拉伯式縫合船,成爲馳騁海洋亞洲的主力。保守地說,中國的海舶,大致在南宋時期就開始在海上獨領風騷,南海I號和泉州一號便是明證。與此相應,中國的商人乘坐中國的海船,攜帶中國的商品,不但主動前去東南亞,也直接或者間接地乘船穿越了印度洋,抵達印度和阿拉伯世界。有宋一代,我們可以推知,大約有數千乃至數萬中國人到達了印度洋。

元朝雖然短暫,但由於其與伊利汗國的聯繫,外交來往比較頻繁,因此文獻上留下了官方出使印度洋最多的記載。亦黑迷失、楊庭璧和楊樞都是其中的佼佼者。這段時間海上貿易承襲南宋,兩地來往依舊頻繁,所以南昌儒商汪大淵在弱冠之年便從泉州出發,泛舟萬里,遊歷東南亞、印度洋和阿拉伯世界,給我們留下了精彩的記錄。可以說,宋元時代航海技術的進步、官方使節的交往,尤其是私人貿易的發展,爲明初鄭和下西洋在各個方面都奠定了堅實的基礎。

朱元璋建國之初,對海外諸國採取的是保守態度,雖然派使節宣諭海外,但並無實際上的徵召。到了朱棣的時代,由於他得位不正,急於正名,便大力仿效忽必烈,派出使臣宣威四海,製造萬國來朝的態勢,以增強其執政的合法性。鄭和七下西洋,從規模上看達到了古代中國航海的最高峯。與此相應,中國和印度洋的交往以及中國對印度洋或更遠世界的瞭解,也達到了頂峯。這一階段抵達印度洋的中國人數以萬計。可以想見,他們不但在印度洋留下了足跡,也可能在那裏留下了血脈。

然而,鄭和下西洋以傾國之力宣威萬國,純粹以政治操弄貿易,得不償失,以後又矯枉過正宣佈海禁,憑空割斷與印度洋的聯繫,摧毀了中國和印度洋世界的貿易往來,令人遺憾之至。無可否認,元初遠征日本、占城和爪哇,對沿海社會和海上貿易造成巨大的傷害。幸而此後元朝改弦易轍,採取了放鬆乃至放任的政策。因此,比較元明兩代官方使節之下西洋,雖然表面上形式一樣,但實質大不相同。元代基本是政外商內,政表商本,以商利官,官商兩便,皆大歡喜,繼續了宋代以來海洋貿易的模式。鄭和下西洋則是以政奪商,以官並商,結果政消商亡,官商俱損,從而結束了宋代以來三四百年中國與印度洋世界的海上往來。

從此,古代中國和印度洋越行越遠,各不相干。

榮獲2004年美國曆史學會古騰堡電子出版獎。

以雲南之矢,射中國之的,中國歷史書寫的另一種可能。

最早倡導以全球史的視野和方法來研究中國邊疆與中國歷史的開創性著作

將中國、中國的邊疆與世界聯繫在一起,把中國邊疆史、地方史作爲世界史來研究,將中國置於世界之中,而不是世界之外。很多中國歷史的問題,答案恰恰在中國之外,或者本身並非僅僅是中國的問題。因此,對理解中國和中華文明的形成而言,全球史的視野和方法不但不會否認中華文明的獨創性,反而會在比較、聯繫和互動的場景下還原豐富多樣的歷史進程。

倡導並實踐長時段的視野,從古滇、南詔、大理直到雲南省,橫跨二千年以朝代爲基礎來劃分和研究中國歷史,這在某種程度上割裂了歷史的延續性,其弊端也一眼可知。拙作從長時段考察了雲南的商貿、軍事衝突、行政管轄、人口變遷、身份認同和經濟轉型,長時段的視野更能體現歷史的變遷與承繼。

倡導並實踐從邊疆/ 邊緣看中國,以雲南之矢,射中國之的關於白銀、貝幣和銅政的研究,就是從雲南貨幣制度的變革來揭示雲南的經濟逐漸融入並且塑造明清時期中國經濟的過程。特別是雍正—乾隆—嘉慶—道光時期,雲南在這近百年間爲全國提供了天文數字的銅料,這集中體現了雲南在清代中國經濟中的地位。

“雲南”一詞的起源與變遷,與歷代中原王朝“統合”這塊區域的過程息息相關。瞭解雲南就瞭解了歷史性的中國。本書將雲南視爲一個邊疆進程,許多“演員”在其中扮演自己的角色,由此,我們可以將中國理解爲一個不斷變化與轉型的歷程,而不只是一個固定的概念。

作者在全球史的脈絡背景中書寫地方史,從軍事、政治、經濟、國際環境等方面追溯了我國雲南長達兩千年的歷史,闡述了雲南在全球跨區域網絡中所起到的重要作用。第一章從西南絲綢之路切入,講述了全球脈絡中的雲南。第二章則講述了雲南自古以來如何是中華的一部分。第三章到第六章則進入政治、經濟分析,闡述了雲南土司制度的興衰以及明清時期的經濟轉型,並探討了雲南完全納入中華民族大家庭的過程。

序 言

導 論

“雲南”與“西南”

邊疆的視野:雲南的融合

全球視野下的雲南

西南絲綢之路:全球脈絡中的雲南

歷史上的雲南:中國、東南亞與南亞的交叉路口

西南絲路概述

滇─緬─印道

滇越通道

滇藏通道

元、明、清三代及此後的西南絲路

市馬:西南絲路的個案研究

三條絲路:歐亞大陸的交通網絡

統一雲南:一個跨區域的分析

雲南與秦帝國的形成

西漢對雲南的“再發現”

諸葛亮之南征

“三國演義”:南詔、唐朝及吐蕃

重新解讀中古時代的南詔

大理與兩宋:“欲寇不能,欲臣不得”

宋代的市馬

蒙古征服大理

明初統一雲南

“因俗而治”:土司制度的興衰

邊郡制度

國以富饒:蜀漢的傳奇與歷史

南詔與大理

元朝三足鼎立的行政體系

除段立沐

土司制度的規範化

土司制度的衰落

雲南人的形成

李京筆下的“諸夷風俗”

雲南的移民:歷史回顧

明代雲南的移民與人口

土著的“華化”

移民的“土著化”

中間地帶:作爲歷史進程的“雲南”

“雲南人”的形成

地方認同與中國認同

白銀、貝幣與銅政:雲南的經濟轉型

雲南銀礦與明代經濟

雲南的貝幣制度:全球視野下的解讀

清代的移民與人口

銅政與清代的貨幣制度

施堅雅“宏觀區域”之測試

納入“中華民族大家庭”

從蠻夷、臣民到兄弟

當代雲南的民族識別

創造“中華民族”:歷史的延續性

結語

致謝

註釋

參考文獻

導 論

比較而言,當代中國西南地區的地緣與9世紀時大相徑庭。9世紀時,南詔這個以雲南爲基地的強大王國,正對唐朝的西部、西南部、南部邊疆造成巨大沖擊。那時,位於我國西藏地區的吐蕃王國乃是李唐王朝的對手,同時也是唐朝邊疆的主要麻煩製造者,甚至一度侵凌唐朝的首都長安以及南詔王國。南詔有時與唐朝結盟,有時則與吐蕃聯手,雖然盟友變換,但南詔的軍隊確實具備擊敗唐朝與吐蕃軍隊的實力。南詔曾三度出兵劫掠唐朝西南的文化與經濟中心成都,也曾兩度攻陷並掌控位於現今越南北部的安南—唐朝在此地設有都護府。此外,南詔還曾入侵中南半島上的諸多王國、部族政權、城邦,建構起自己的朝貢體系(tributary system)。斗轉星移,今日的政治地圖已與古代大不相同。如今,越南是一個獨立國家,而云南毫無疑問是中國的一部分,不論行政或文化上皆然。

那麼,問題來了,在歷史上,雲南是如何形成及演變的?爲什麼在秦漢時代越南北部和雲南(秦朝只管轄了雲南北部部分地區)都被納入傳統中原王朝的管轄,但越南卻於唐宋之際脫離中華王朝的控制而獨立,而云南此後一直都是中原王朝的邊疆,並被現代中國視作族羣多樣性之統一的象徵?進一步而言,雲南的歷程對於我們理解傳統中華王朝與現代中國的體制、制度、“核心—邊陲”(core-periphery)關係有什麼啓示?

泛泛而言,在古代中國史的研究當中,北方獲得了不成比例的高度關注與評述,這讓南方以及南方的居民顯得相對邊緣、不開化或者原始,尤其論及邊疆地帶的時候更是如此。威廉·麥克尼爾在其開創性的大作《西方的興起》中,曾論及一個居於湄公河下游的王國及其向北方擴張的事蹟;但是,麥克尼爾忽略了南詔這個強大的王國,也忽視了它在南方顯而易見的影響力。1麥克尼爾並不是中國研究的專家,也許沒有意識到南詔的突出表現。然而,更爲嚴重者如《劍橋中國史》幾乎完全忽略唐宋時期的南詔與大理王國,而將大量篇幅用來描述北方的政權,包括契丹人的遼、党項人的西夏、女真人的金、蒙古人的元。這顯然反映了該書重北輕南的偏見。2有些中國學者也會犯類似的錯誤。舉例而言,中外學者最常用的參考書《中國歷史年表》雖然指出雲南從秦漢以來便被(部分或全部)納入中國的版圖,也列出遼、西夏、金、蒙古諸王國,卻沒有相應列出南詔與大理。3

這些南方族羣及其王國於中華文明興盛之重要性,直到近年纔得到一些關注。最近中國南方的考古發現有助於鞏固中華文明多元起源論的根基。舉例來說,四川成都附近發掘的三星堆遺址,江西新干縣發現的遺址(新干大墓),都是非常成熟的青銅文化。它們雖然與商文化之間有着密切關係(商人的青銅原料主要來自南方),但仍然與位於中原地區的商代青銅文化有顯著差異。

南方中國以及南方諸王國對傳統中華王朝的發展的確非常關鍵,在族羣互動與中央統治方面更是如此。從東周時代開始,南方諸王國便積极參與中華王朝的建構,尤其在唐宋,也就是中華王朝的重心逐漸從黃河流域轉向長江流域的時候,其重要性更是得以彰顯。因此,如果我們相應地轉變觀察視角,從北望轉換爲南眺,尤其是看向雲南,則必能有別於傳統學術所見,看到一個更細微、更豐富的中國歷史、文化與認同的面貌。4

此外,當討論中國近現代史時,學者們往往也偏重於中國東部或沿海地區。之所以如此,部分原因在於這些區域在面對鴉片戰爭以來的西方殖民挑戰時,或爆發了明顯的衝突,或有力地加以響應。儘管如此,有些學者已逐漸意識到,中國西部與其他內陸邊陲區域的研究,對於現代中國全貌之描繪,亦有重要意義。5我們甚至可以這麼說,對現代中國的形成而言,中國的西部與東部的貢獻其實是相當的;而且,西部地區在中國今日的現代化建設中也扮演着決定性的角色。近年中國的“西部大開發”熱潮亦說明,中國政府認爲西部地區的潛能對中國的可持續發展至爲關鍵。6

島嶼東南亞(maritime Southeast Asia)地區素來被稱爲“下風之地”,而云南的中文意涵則是“彩雲之南”。在地理上,雲南夾在東亞大陸和東南亞之間,也曾一度與中南半島有着密切的關係,因此作者發明了此書標題,以同時呈現雲南在中華文明和東南亞文明之中的角色。7雲南在現代之前曾與諸多東南亞政權密切接觸,但這種聯繫常常被忽視。此外,雲南在跨區域商業貿易中的重要性,也沒有得到學者應有的關注。8《劍橋東南亞史》在討論古代東南亞諸王國時,既沒有提到南詔,也沒有注意大理。9中國學者主要依靠漢文文獻進行研究,多少帶有北方中心論的偏見。因此,作者下面的概括或許並不算誇張,那就是,對於非中文學術界而言,雲南始終是個謎;而在中文學術界,雲南的歷史一直是以“偏見”的方式被呈現的。

需要注意的是,雲南的邊疆化進程,也促進了東南亞與東亞兩大區域之形成。很大程度上,中國歷史上對雲南乃至緬甸、越南的經略與統合,極大地推動了東南亞、東亞兩大區域現代邊界的形成。鑑於本書的性質與範疇,相關討論只限於雲南的議題,但希望本書的努力可以激發出更多關於東南亞、東亞歷史發展及“概念化”之研究,俾能有助於“世界史”這一研究領域之發展。

中國史是更廣大、更寬闊歷史之一部分,很多中國史上的問題,並非僅僅是中國的問題,有時答案恰恰在中國之外。爲此,本書主張將中國置於世界之中,而不是世界之外。就是說,本書首先是將雲南的形成及其轉型置於全球架構中,並在此基礎上呈現中國南方邊疆及人羣對於中華文明的貢獻,以修正和平衡北方導向的中國史取向以及關於邊疆的中原中心論的視野。

“雲南”與“西南”

“雲南”“西南”的歷史及爭議

雲南是中國的一個省份,但云南自身是否可以被視爲一個研究範疇,而不只是中國學術界更爲流行的“中國西南”(Southwest China)呢?易言之,如果“中國西南”確實是個學術用語,本書爲什麼要選擇使用“雲南”呢?我們不妨先對這兩個詞語加以討論以說明本書的選擇。

“西南”一詞,首先出現在《史記》中,司馬遷將居住在四川(西部、南部)、貴州(北部、西部)以及雲南的原住民,合稱爲“西南夷”;不過,“西南夷”這個詞,確切而言乃是“南夷”和“西夷”的組合,多數情況下,漢朝就是這樣看待的。在《史記》以及《漢書》中,“西夷”和“南夷”頗常提及,但“西南夷”一稱則較爲罕見;漢朝雖一度放棄它對於所謂“西夷”的監督者角色,但南夷仍受到漢朝控制。精確斷定“西夷”和“南夷”的所在地並不容易,但“南夷”主要分佈在四川南部、貴州西部與北部,以及雲南北部,而“西夷”則居於四川西部與雲南。再者,東漢之後,“西南夷”一詞逐漸在中國的文獻記錄中消失,一直要到晚清,學者們纔開始重新關注雲南等邊疆地區。

在地理學上,“西南”這個詞語依然是模糊的,有時它會被使用,有時不被使用。它的範疇曾幾度包含了廣東與廣西;不過在大部分時候,“中國西南”主要指的是四川、雲南與貴州這三個省份。10有時候西康也會被納入,但西康省創建於20世紀初期,而且很快就分割併入西藏與四川。抗戰期間,中華民國政府與衆多難民遷入四川、雲南與貴州,“西南”一詞遂頻繁地在各種媒體上出現,而且成爲“大後方”的同義詞。然而,“西南”未曾變成一個行政單位。

在中華人民共和國成立之後的1950年代初期,中央政府將全國劃分爲六大行政區,分別是東北、西北、中南、華東、華南、西南,各區設軍政委員會。西南軍政委員會治下有四川、雲南、貴州和西康,但這只是一項過渡性制度,1954年便被撤銷;不過,“西南”一詞繼續作爲一個行政名稱使用。到了1960年代“冷戰”局勢升溫之後,中央又決定將四川、雲南、貴州以及其他西部省份合起來,組成所謂的“三線”,並將大量沿海地區的現代工廠遷移至該區之內。於是,這三個省份再度被劃定爲“大後方”。

1980年代以來,中國的學者再度使用“西南”一詞,將其視爲一個具有地方特色與身份認同的宏觀區域,由此,“西南研究”(Southwest studies)逐漸成形。相關學者大致如此定義中國西南:對內,認爲其有相對的均質性;對外,將其視爲中國不可分割的一部分。他們認爲,中國西南包括四川,1997年後由中央直轄的重慶、貴州、雲南、西藏、廣西,還有湖南、湖北與青海的一部分;有時,還會納入廣東。但無論是哪一種界定方式,四川、雲南、貴州都是“西南”的核心。11因此,近來使用“西南”時,它既是“地理─文化”用詞,也有行政單位的色彩。

確實,不是每個人都接受“西南”這一概念。施堅雅(William Skinner)在其關於明清時期的中國的經濟宏觀區域的經典研究中,就放棄使用“西南”一詞。他將四川大部分歸爲“長江上游”,且把雲南與貴州視爲一個單獨的宏觀區域。對施堅雅來說,“西南”缺乏自然地理區所必須具備的那種內在均質性。12許多西方學者接受了施堅雅概括的“雲南─貴州”宏觀區域(也就是後來的“雲貴”),有時卻以“西南”稱之。舉例而言,李中清(James Lee)沿用施堅雅的“雲南─貴州”宏觀區域,也就是包括“整個雲南省、烏江以南的貴州省、四川省的涼山彝族自治州”13;但與施堅雅不同,李中清將更多注意力放在文化認同與族羣認同之上。他的研究顯示,漢人移民潮最終促進了地方身份認同的形成。14

許多當代研究者也使用“中國西南”這個詞語,但是他們的定義根據個案而有所不同。15比如說,有些西方學者也會依照中國行政定義來使用“西南”一詞。16既然 “中國西南”在學術使用上非常通行,也相對普遍且廣爲人接受,那麼,爲什麼本書要將重點放在雲南,而不是整個“中國西南”呢?作者以爲,歷史事實表明,四川、雲南長期以來都是分立的,這就直接挑戰了中國研究者堅持使用的“西南”一詞。尤其考慮到它相對獨立和特殊的歷史軌跡,雲南完全可以被視爲一個獨特的但也是流動而不固定的實體。

戰國晚期,秦國急速擴張,於公元前332年擊敗古蜀國並佔領四川。於是,四川成爲秦國東征與南征的戰略基地。從那時開始,四川就與“中國”的其他王國有着密切的關係;雖然四川偶爾會被獨立的政權所統治,但它依然會企圖征服其他政權。歷史事實表明,四川,尤其是環繞成都的盆地區域,屬於中國已有超過兩千年的歷史,而四川在傳統中華王朝的內爭中也扮演着積極主動的角色。17正是在此歷程當中,四川形成了特別鮮明的地方文化與認同。

四川之納入中原王朝,爲中原王朝南向、西南向擴張提供了一個立足點。一方面,四川的角色是邊緣區域;另一方面,但凡中原王朝有意進一步擴張,四川就會成爲一個區域中心。這也就無怪乎四川長期被視爲“中國西南”的中心。同時,四川也使“西南”的古今意義有所差異。秦、漢時代,“西南”所指的乃是巴、蜀地區西南方的族羣與地域,這是以四川爲中心的視野;自此,“西南”之使用便是以 “中原”爲中心。18

將四川與中原王朝之關係和雲南與中原王朝之關係加以比較,我們發現,後者所顯示出的是一條相對獨立的歷史軌跡。古代中原王朝的軍隊確實曾征討雲南,但漢代之前雲南尚不是中原王朝的一部分。唐代時的雲南還曾孕育強大的地方王國,例如南詔。即便在元代之後,當地的土司依然享有頗高的自治權。對土司的改土歸流,從元代一直持續至中華民國時期,一直是中央政府經略邊疆的重心,歷時約700年。

貴州的歷史也頗爲特殊。直到1413年,明朝纔將貴州設爲一個新的省份。換句話說,“貴州”在15世紀早期之前並不存在,雲南與貴州之間也無邊界。立足雲南的政權主宰者,曾對貴州地區的各族羣有着重大影響;反之亦然。自1413年以降,貴州在行政等級上雖與四川省和雲南省一致,但在政治上、經濟上或文化上的重要性,不能與其他兩省相提並論。基於上述諸理由,本書在處理明代之前的雲南時,所指的是整個“雲南—貴州”這個宏觀區域。

最近二十多年以來,中國學者在西南研究中也開始察覺到某種“東方主義”,並着手尋求方法論上的解決之道。他們呼籲採取“西南中心”而非“中原中心”的取徑。不妨以1992年出版的《西南研究論》來介紹學者的成就及其內在的矛盾。《西南研究論》是與“中國西南”的宏觀層面和方法論有關的研究,也是中國西南研究系列中唯一呈現出新理論成果與創新觀念的論著。

《西南研究論》指出,“西南”是一個地理概念,也是一個歷史概念,它共可分爲三個階段:第一階段是雲南元謀人(Homo erectus yuanmouensis)的文化,當時的雲南尚未進入“中原”之範圍,所以稱爲“前西南”或“史前西南”會更恰當;第二階段是雲南開始受到中原地區的關注,但云南尚未從屬於中原政權,此階段便是華夷論下的“西南夷”時代;第三階段便是西南成爲傳統中華王朝不可分割的一個地方性區域。由此,《西南研究論》總結說:所謂的西南就是中國的西南,西南研究屬於中國研究的一部分。19以《西南研究論》爲代表的研究表明,中國學術界對於擺脫中原中心主義(Sinocentralism)或中國式的“東方主義”,已經作出了巨大的努力。20然而,他們的取徑其實依然受到中原中心論的限制與影響。首先,上述取徑沒有將西南當作一個整體加以考慮。 《西南研究論》雖然討論了雲南與四川,但多數狀況下所說的“西南”指的就是雲南。類似的情形,其實也可以見於其他的中文著作,這些著作總是個別探討雲貴川這三個西南省份的文化、經濟和歷史,即便在討論中國西南區域文化與習俗時依然如此。21很大程度上,上述問題源於四川與雲貴之間固有的差異。如前所述,在歷史上,這兩個區域各自有其不同的特質與邊界。此外,相關學者也忽視了西南和其他外國的、外來的聯繫與互動。歷史上,雲南位於中原王朝的西南方,但同時也位於吐蕃王國的東南方,以及中南半島的北方、印度的東方,在族羣、文化及經濟上與這些地區也建立了非常密切的聯繫。

這裏不妨引用雲南研究的開創者方國瑜先生的定義。在方國瑜看來,整個“西南”涵蓋現代雲南,往北達到四川的大渡河南岸,往東則延伸至貴州省省會貴陽。歷代中國政權在此地區所設置的行政單位不同:漢代爲“西南夷”;魏晉時代爲“南中”;南朝時期爲“寧州”;唐代爲“雲南安撫使”;元代以降爲“雲南行省”或“雲南省”。在明代初年設立貴州省,並將金沙江以北的區域劃給四川之前,歷代區域的實際範圍雖有差別但大致類似。方國瑜對“西南”的定義,類似於施堅雅所定義的“雲南─貴州”,並且獲得李中清的肯定。不過,施堅雅的概念基本限於19世紀,方國瑜則積極地追溯這個概念的歷史延續性。很遺憾的是,方國瑜對“西南”的定義並未得到應有的重視。22

本書使用的“雲南”一詞,類似於方國瑜的“西南”。整體上,本書所根據的是方國瑜與施堅雅的觀點。雖然如此,在現代以前的中國西南與東南亞之間想象出邊界,其實是件危險的事情。23本書要談的雲南,與方國瑜“西南”的差別,在於作者無法同意方氏中原中心論的假設,即認爲從秦漢時代以來,西南地區就是中原王朝的一部分;24與施堅雅的分歧則在於,作者認爲,雲南的建構歷程既經歷數次重大變遷,同時亦維持某些地理、文化、經濟特色。

雲南:中國的發明

在字面意義上,雲南的意思是“彩雲之南”,這是個中國詞語。事實上,“南”字就像是“北”“東”“西”一樣,時常出現在中國的地名當中,例如,“河南”(黃河之南)、“湖南”(洞庭湖之南)、“海南”(海之南);“河北”(黃河之北)、“山東”(太行山之東)以及“山西”(太行山之西)。以上這些名稱,都可以給我們基本的地理位置概念。可是,雲南在哪裏?彩雲之南在哪裏?彩雲在哪裏?

溯本追源,“雲南”一詞是漢人的發明,用來稱呼當地的人民與土地。但這個稱呼一開始並未被當地人採納,直到中原王朝的統治造就出雲南意識(Yunnanese consciousness),當地人才自稱“雲南人”。大略而言,“雲南”“雲南人”的稱呼是在元明時期出現的。爲此,我們需要簡要地回顧當地歷史與族羣,這有助於闡明雲南是如何成爲“中華想象的共同體”之一部分的歷程。

在中原王朝開始與雲南本地居民接觸時,後者已然發展出複雜的社會。司馬遷就描述了公元前3世紀至前2世紀雲南的大致社會風貌:那時本地就有許多部落、部落聯盟或者王國;25夜郎國所在地區,包括今日貴州、廣西與雲南的部分地區,它的鄰居則是南越國(曾管轄今日廣東、廣西和越南北部)。26

滇國之建立乃是以滇池爲中心。公元前3世紀早期,楚國將領莊蹻征服該地並自立爲王。滇國國力頗爲強大,它可能自視爲天下中央。27在歷史上,學者曾認爲“滇”源自漢文,但其實“滇”更可能是以漢文表意文字來呈現當地先民的發音,因此,“滇”非常有可能是本地先民的自稱。28如今,“滇”與“雲”都是官方對雲南的簡稱,這也暗示着雲南形成的過程中本地人與漢人之共同影響。

僰人位於夜郎之西,位於今日的雲南昭通一帶;摩沙勒位於雲南西北部至四川西南部一帶;勞浸和靡莫分佈在滇國的東北邊;雟和昆明位於保山的東北方,洱海地區爲其中心;哀牢及濮位於保山與德宏附近,但其分佈區往南可能遠至上緬甸;邛都位於滇國與靡莫的北邊,其基地可能是在四川的西昌;冉駹位於四川西北部,毗鄰西藏;白馬是從四川西北部到甘肅南部的地帶;鉤町與漏臥都是夜郎的鄰居,鉤町橫跨了廣西與雲南的邊界,漏臥則跨越了貴州與雲南;且蘭位於今日的貴州;滇越國或許位於阿薩姆(Assam)的迦摩縷波(Kāmarūpa)。29由此,居住於今天雲南之內及其周圍的族羣豐富多彩,並沒有一個涵蓋各類當地人的通稱,該區域也沒有一個共稱。

秦統一中國時,據說曾將“郡縣制度”推廣遠達雲南北部,但是我們並不知道當地所建立的行政區類型或數量。西漢在漢武帝時大肆擴張,夜郎、且蘭、邛、笮、勞浸、靡莫、滇人等在公元前2世紀末之前或投降,或被征服,漢在這些地方陸續設立了七個郡(犍爲郡、牂牁郡、越雟郡、沈黎郡、文山郡、武都郡、益州郡)。益州郡的建立是爲治理滇國,滇王被頒授金印並得以繼續統治其人民;在益州郡之下,設立了一個稱爲“雲南”的縣。

東漢王朝繼續南向擴張。公元69年,哀牢人歸附東漢王朝,永昌郡因此建立。然而,東漢王朝最終的崩潰使得雲南在13世紀蒙古軍隊征服之前一直處在半自治或自治狀態。從2世紀至7世紀初期,蜀漢政權,晉朝,南朝的宋、齊,以及唐朝,全部都將雲南設爲一個郡。雲南的先民名義上臣屬於中原政權(有時是以四川爲中心的地方政權),但真正的統治者其實是當地酋長,多數狀況下,他們對於當地事務擁有最終決定權。

7世紀中葉,當地諸多政權之一的南詔,在唐朝與吐蕃的支持之下,成爲第一個統一雲南附近區域的王國。唐朝封給南詔國王“雲南王”的頭銜,顯示唐朝將南詔整體領土範圍視爲雲南。10世紀初期,大理國在雲南建立,宋朝封大理王爲“雲南節度使”以及“雲南八國郡王”。1253年,忽必烈征服大理國;1274年,“雲南行省”設立。明、清朝廷繼續保持雲南的省制,但在1413年,部分雲南地區被分出去設爲貴州省。

因此,起初中原王朝以“朝貢語言”使用“雲南”一詞時,所指的是一個縣、一個郡,後來則是指這一整塊區域,最後才指代一個省份—由元朝建立的雲南行省。從此,雲南作爲中原王朝管轄下的一個基本的行政單位這一身份就確定下來了。此後雖然歷經王朝的興衰,但中原王朝並沒有喪失對雲南的控制。相反,元代以降,中原王朝在雲南實施的相關制度、大規模中原移民的到來,以及中華文化的移植,這些最終促生了雲南意識。從明代起,一些雲南當地人開始自稱“雲南人”。

“雲南”一詞的起源與變遷,與歷代中原王朝“統合”(incorporation)這塊區域的過程可以說是息息相關。這是瞭解歷史性的雲南及歷史性的中國之關鍵。本書將雲南視爲一個邊疆進程(frontier process),許多“演員”在其中扮演自己的角色,由此,我們可以將中國理解爲一個不斷變化與轉型的歷程,而不只是一個固定的概念。

邊疆的視野:雲南的融合

歐文·拉鐵摩爾是中國邊疆研究領域的先鋒人物,他或許是第一位將中國邊疆與美國西部加以比較的學者。拉鐵摩爾雖然將西藏納入他所謂的邊疆,但是基本忽視了雲南、貴州、廣西。因此,人們可能會責備拉鐵摩爾加強了“北方取徑”(northern approach),因爲他絕大多數的著作關注的是萬里長城所象徵的北方邊疆。30

近年也有許多西方學者加入了中國邊疆的研究31,其中查爾斯·巴克斯(Charles Backus)和李中清以雲南歷史研究的開創性著作而著稱;巴克斯檢視的是南詔與唐朝的互動交流,李中清的著作討論的則是1250年至1850年間西南邊疆的政治經濟。32除此之外,還有幾部根據學位論文而成的專著以及數篇論文,側重於明、清時期的雲南。33以上著作雖對於中國南方邊疆的研究有很大貢獻,但是,它們卻均未探索中原王朝對雲南的統合,對雲南這個“宏觀區域”的轉型也未作足夠的探討。不但如此,大多數研究只是把雲南削足適履地置於想象的中國之內,忽略了非中國的勢力、因素和影響。

本書將通過以下數個問題來理解中國歷史上對雲南之統合進程:雲南在成爲中原王朝的邊疆之前,發生了什麼?雲南是怎麼變成中原王朝的邊疆的?爲什麼中國歷史上對雲南的統合可以如此成功?雲南在中國的邊疆及其統合之中,有什麼全球性的意義?

紀若誠(Charles Patterson Giersch)等學者將美國邊疆學派的典範、模式、理論,引介且運用至中國的邊疆。“邊疆”(frontier)在美國人的字典中是個關鍵詞,它代表着美國人與其文化的活力與適應力。對許多美國人而言,“邊疆”不只內含着美國曆史的精華,還決定着他們的未來,這也是爲什麼從弗裏德里克·傑克遜·特納(F. J. Turner)1893年的演講開始,一百多年來邊疆研究一直是美國曆史學界的重心。34

關於“邊疆”在創造美國身份認同中所扮演的角色,特納的詮釋確實非常有價值,也激發出許多讚美、批評與爭議。特納的取徑引領作者去思考的是,在長時期的邊疆歷程中,雲南對於“中國性”(Chineseness)的發展有何貢獻。本書所採取的邊疆範式,將雲南視爲一方面是“華化”(sinicization),另一方面是“土著化”(indigenization)的歷程。社會精英(其中最重要的是雲南儒生,他們主要是移民的後裔)首先將自己視爲雲南人,雖然這個認同被普遍接受需要很長的時間;在此身份認同轉變的背後,乃是雲南在人口、行政、經濟、文化上的根本轉型。“雲南人”(the Yunnanese)的身份認同(即省級的身份認同),不僅表明中國融合之成功,而且爲“中國人”的身份添加了新的成分。簡而言之,雲南的融合促進了中國認同之多文化和多族羣的屬性。

全球視野下的雲南

中國研究與東南亞研究的一個共同缺點是南詔與大理的雙雙缺席,其肇因在於這兩個區域之間的想象性邊界。35爲了克服區域研究的弱點,本書採取全球視野;所謂全球視野,便是一種“跨區域/跨國家/跨文化”(cross-regional/cross-national/cross-cultural)的取徑,或者說是一種“跨邊界”(cross-border)的方法。依循此道,本書力圖將雲南置於它自身的歷史世界,並且強調跨越想象性區域邊界的連接與互動。

本書首先將重心放在“西南絲路”,努力呈現雲南在跨區域的商業與文化交流之中的重要性。和人們的普遍想法相反,雲南其實從來沒有被山脈、河流和嚴酷的天氣所孤立。西南絲路最早於公元前2世紀便已經開始運作,各式各樣的商品在其中運送流轉,諸如象牙、白銀、棉花、鹽、茶、馬匹、玉石、木材、黃金、銅、錫、鉛、絲,以及其他地方產品,此外還有各種宗教,例如佛教、道教與伊斯蘭教。西南絲路遠達中南半島南岸,向北延伸可到青藏高原,它與海上絲路(Maritime Silk Road)、陸上絲路(Overland Silk Road)相交,連接中國(西藏及中原地區)、中亞、南亞與東南亞。這三條絲路所組成的,乃是歐亞超級大陸(Eurasian supercontinent)的交通網絡。

本書的研究顯示,中原王朝在經濟上融合雲南,也是由這些大陸性力量(continental forces)所推動的。明、清時期,雲南的貝幣被銅錢取代,這在很大程度上要歸因於跨大西洋的奴隸貿易;同樣地,日本對銅料出口的管控,加速了清朝對雲南銅礦資源的開採—而要在一個新統一的邊疆省份實施如此龐大的計劃,其風險實是前所未見。在此情況下,雲南的經濟再定位,就像它在軍事上的歸附一樣,顯示出邊疆地區發展軌跡中的全球因素與影響。因此,不可以只在傳統中華王朝的範疇內解釋現代雲南的形成。更確切地說,全球性互動參與和形塑了雲南兩千年的變遷。

本書的關鍵議題乃是中國歷史上對邊疆或邊緣區域之統合,這也是過去十年來邊疆研究的一個焦點。舉例而言,邵世柏(John Robert Shepherd)對清朝統治臺灣的研究,以及濮德培(Peter Perdue)的《中國西征》(China Marches West),都是豐富的案例研究。關於清朝對邊疆的經略與統合事業,紀若誠與鄧津華(Emma Jinhua Teng)對此已有討論。鄧津華的取徑比較特殊,她所檢視的是清代臺灣的遊記,由此描繪出清代文人對於臺灣的認知變化—也就是從蠻荒地區變成大清王朝的一部分。

本書的目標是要討論中國歷史上統合雲南的一些特殊之處。它與鄧氏分析的相異之處在於,本書所討論者不僅是中國對於邊疆及其本地居民之觀念的變遷,更重要的是發生在當地社會的轉型過程。此外,雲南的中國邊疆化進程已存在兩千多年,由此,雲南的案例不僅能夠顯示中華王朝在明清時期的發展,也可呈現中華王朝形成初期的變遷。同理,本書的時間、空間架構與紀若誠、濮德培亦有別,他們是把重點放在清代中國。值得稱道的是,紀若誠、濮德培兩人都強調中國歷史上的“亞洲邊陲/亞洲邊界”(Asian borderland),借用紀若誠的用語,本書以“亞洲邊界”概念來追溯中國邊疆至更久遠的時段。

確實,雲南的邊疆化,其進程不是地域性的,而是全球性的。本書不同於其他研究之處正在於此:既採用了世界體系與長時段的方法來考察全球互動,也以同樣的力度審視了這一邊疆化過程中歷代中原王朝對雲南的經略與統合。

自1974年伊曼紐爾·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)關於“現代世界體系”的著作出版以來,他對於人類歷史的建構性詮釋已經受到廣泛認可和熱切辯論;此後,各種不同領域、背景的學者紛紛對此加以應用。統合入世界體系的進程是一個受到許多關注的話題,因爲這是世界體系自身與—由此而來的—人類歷史演化之關鍵。研究“邊疆”在最初如何成爲一個邊緣區域,或有益於世界體系的理論發展。托馬斯·霍爾對美國西南邊疆的研究揭示,邊疆被統合入現代世界體系會劇烈地改變邊疆社會本身,但對世界體系本身沒什麼影響。36這樣,霍爾從沃勒斯坦的現代世界體系統合與邊緣化一個外部區域出發,爲邊疆與世界體系之間建立了概念性的聯繫。37霍爾與某些學者共同呼籲,要對前資本主義時期世界體系的統合問題進行更深刻的歷史研究。某些世界體系或帝國的擴張,以及它們對於邊疆的統合,將會是檢視世界歷史整體的有效透鏡。換言之,我們可以用世界體系統合邊疆爲主線(central trope)來書寫世界史。戴維·威爾金森(David Wilkinson)的“中央文明”(Central Civilization)概念似乎有着類似的架構。威爾金森的“中央文明”源起於公元前1500年,並且漸進地統合鄰近的文明(那也可以被視爲邊疆),並在公元1500年之後逐漸成爲全球文明。38

由此觀之,雲南從早期中華王朝的外部區域轉變成邊緣地區便是世界體系統合的一項範例。“中國”(Middle Kingdom)起源於渭水流域,並逐漸統合周圍的區域與族羣,然後從黃河附近的小型政治體,變成龐大的帝國,如漢、唐王朝,所以,某種程度上,中國也是奠基在統合的歷史上。作爲一個實體,中國其實處於持續變化中,而且統合經驗所創造出的制度通過“華化”的歷程成功轉化了他者。

高雄陳**[0988***496]

5分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺中朱**[0986***171]

11分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺北楊**[0988***275]

2分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

嘉義朱**[0956***718]

25分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺中吳**[0956***905]

4分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺南鄭**[0932***330]

4分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

高雄陳**[0933***291]

5分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺北仲**[0998***335]

15分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺中鍾**[0960***931]

2分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

新竹符**[0968***659]

15分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

桃園王**[0966***395]

2分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺北李**[0920***912]

半小時前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

嘉義黃**[0933***640]

12分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺北鄭**[0938***741]

12分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺北方**[0966***405]

20分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺北王**[0956***212]

4分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

嘉義謝**[0920***425]

15分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺中李**[0998***995]

12分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

新竹王**[0918***772]

2分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺南楊**[0986***965]

11分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

新北陳**[0960***662]

11分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

桃園符**[0938***787]

20分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺北錢**[0946***706]

半小時前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺中柳**[0978***961]

4分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

高雄黃**[0951***320]

7分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

基隆孫**[0920***431]

15分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

嘉義趙**[0968***435]

25分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺北劉**[0988***581]

11分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

嘉義王**[0998***167]

半小時前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

桃園趙**[0918***212]

5分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺南謝**[0946***467]

12分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺北鍾**[0951***856]

5分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺北錢**[0932***800]

5分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

新北鄭**[0938***736]

4分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺北張**[0932***891]

7分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

嘉義張**[0960***183]

2分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺北王**[0956***550]

25分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

基隆陳**[0918***680]

12分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

新竹方**[0956***539]

11分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

嘉義黃**[0956***264]

11分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺中仲**[0966***436]

20分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

基隆劉**[0986***895]

5分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

嘉義趙**[0988***598]

15分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

新竹錢**[0968***444]

12分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺中鄭**[0966***550]

4分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

臺北劉**[0938***523]

11分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

基隆孫**[0946***578]

半小時前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

嘉義柳**[0988***268]

11分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

桃園方**[0998***643]

25分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

新北符**[0946***442]

4分鐘前人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊) - 人海之間+季風之北彩雲之南(全套2冊)

NT$1130

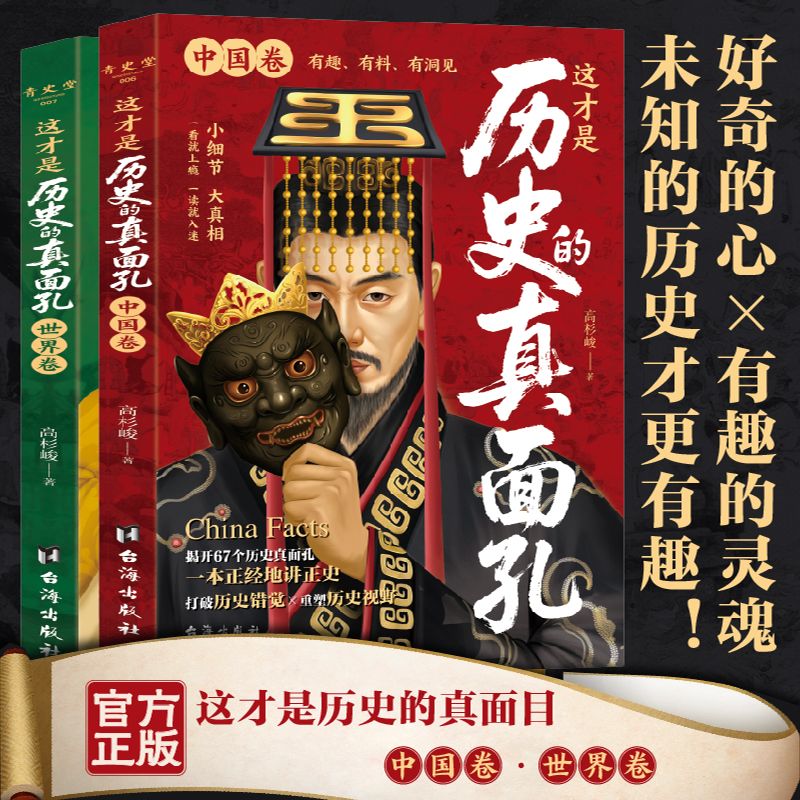

2025年新書推薦:這才是歷史的真面孔【世界卷+中國卷】全2冊

NT$1000

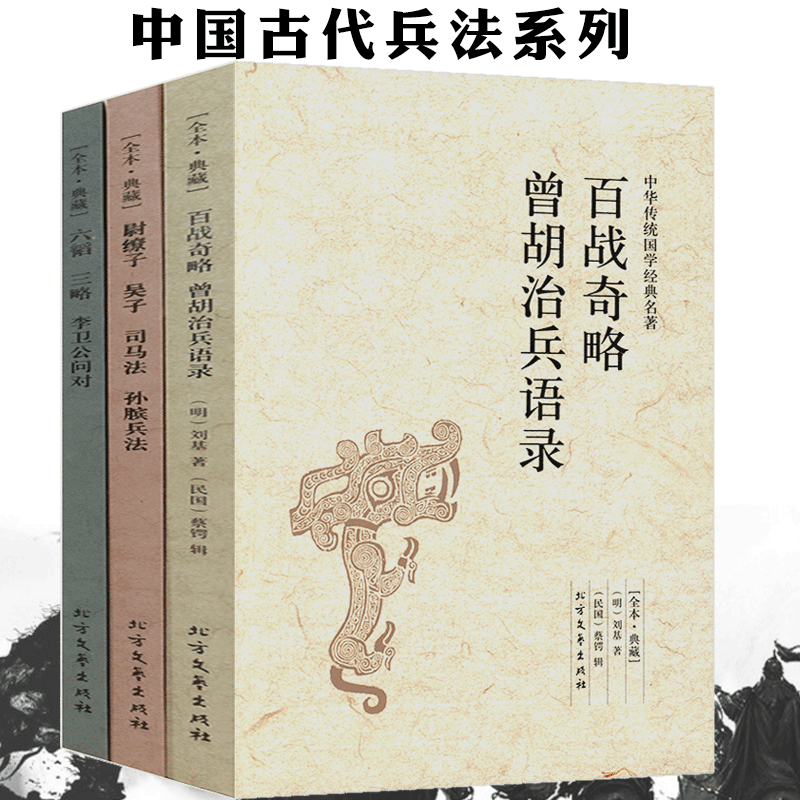

中國古代兵法【百戰奇略曾胡治兵語錄+尉繚子 吳子 司馬法 孫臏兵法+六韜 三略李衛公問對】全三冊

NT$1700

2025年新書推薦:【陳寅恪四書】餘生流轉+古調猶彈+世外文章+爾爾區區(限量贈品環保袋)

NT$2400

深入解讀中華文明五千年【中國大歷史 刷邊珍藏版】精裝全10冊

NT$1320

中國歷史之謎【歷史+國寶+宮廷+帝王后妃陵墓+大唐+大宋+大明+大清】全8冊

NT$2880

中國通史:圖文導讀版+何以中國+魏斐德講述中國歷史+京都中國通史(全四冊)

NT$1800

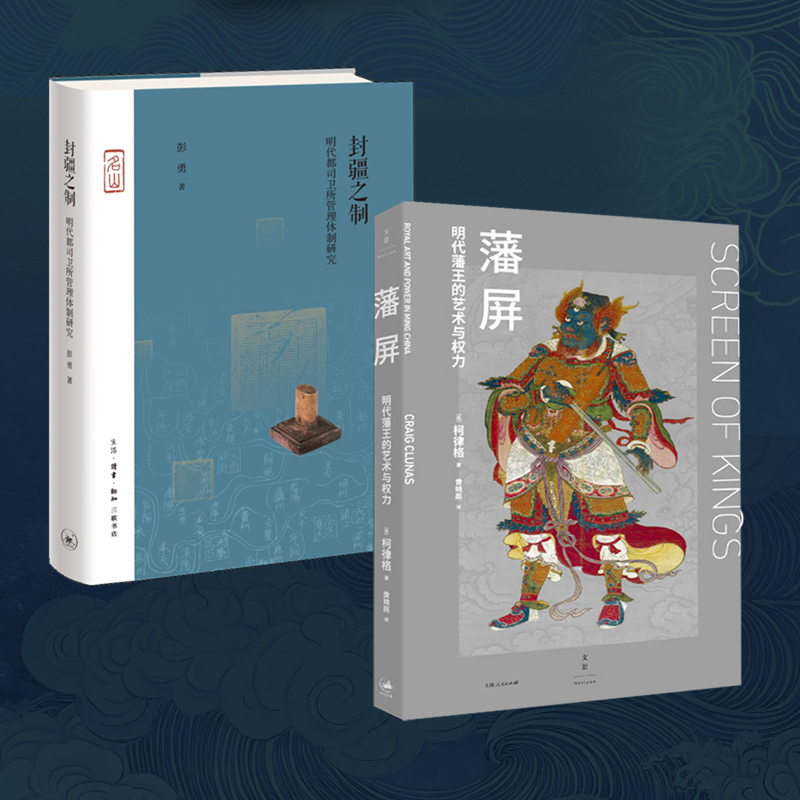

2025年新書推薦:【藩屏:明代藩王的藝術與權力+封疆之製:明代都司衛所管理體制研究】全兩冊

NT$2300

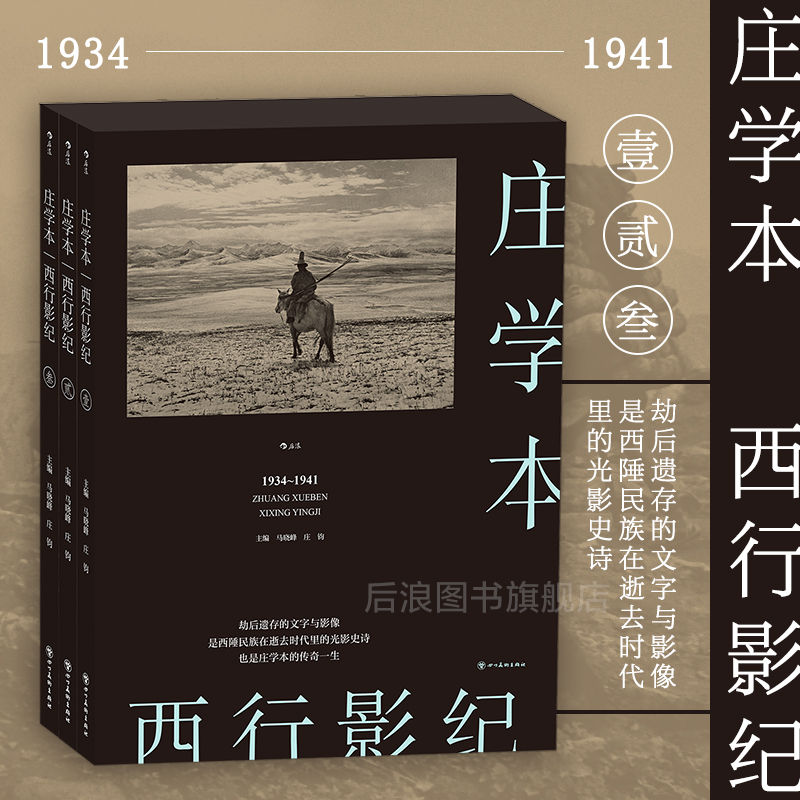

【西行影紀】全三冊 攝影大師 莊學本 傳奇一生 單向街文學獎 年度攝影集

NT$1275

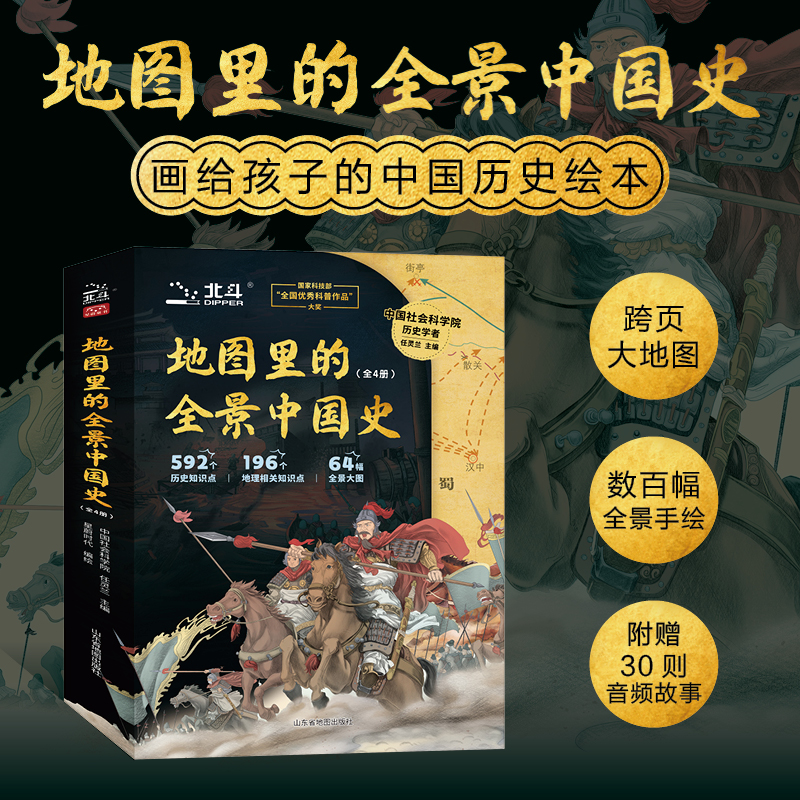

2025新書推薦:【地圖裡的全景中國史】全4冊

NT$1430

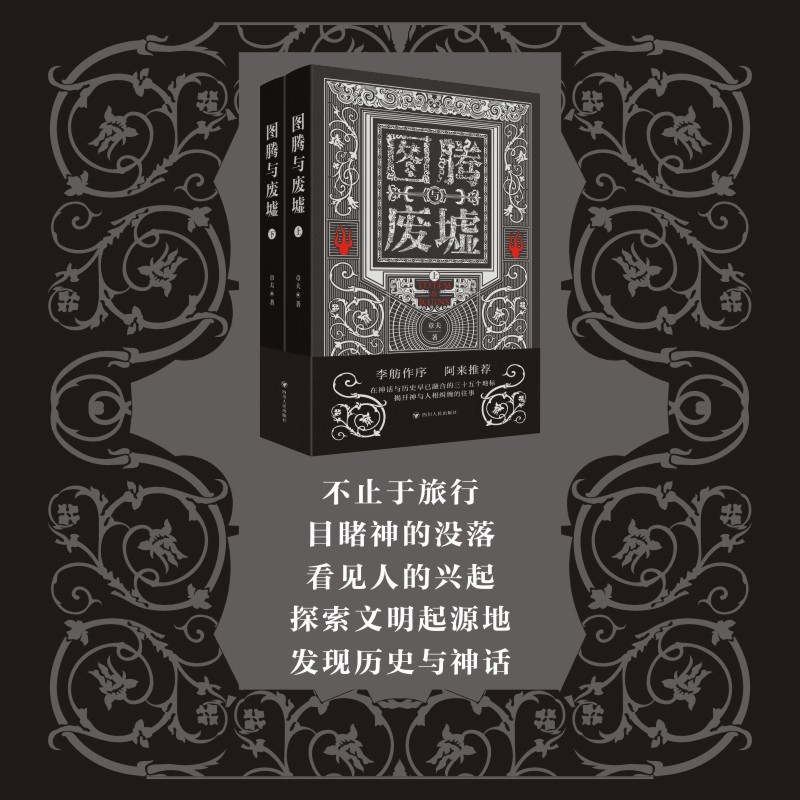

【圖騰與廢墟】全兩冊

NT$1268

2024新書推薦:如果你生活在古代(全3冊)

NT$1300

在歷史的褶皺之間【蘇東坡的星座+風月同天】全兩冊(中國文化變遷中的細節、故事與溫度)

NT$1788

中國歷史:從上古至公元元年+開明中國歷史講義(全兩冊)

NT$1460

清代貢院史(全兩冊)

NT$1760

晉商【合盛元票號+匯通天下:喬致庸+宦海商傑:盛宣懷】全4冊

NT$1500

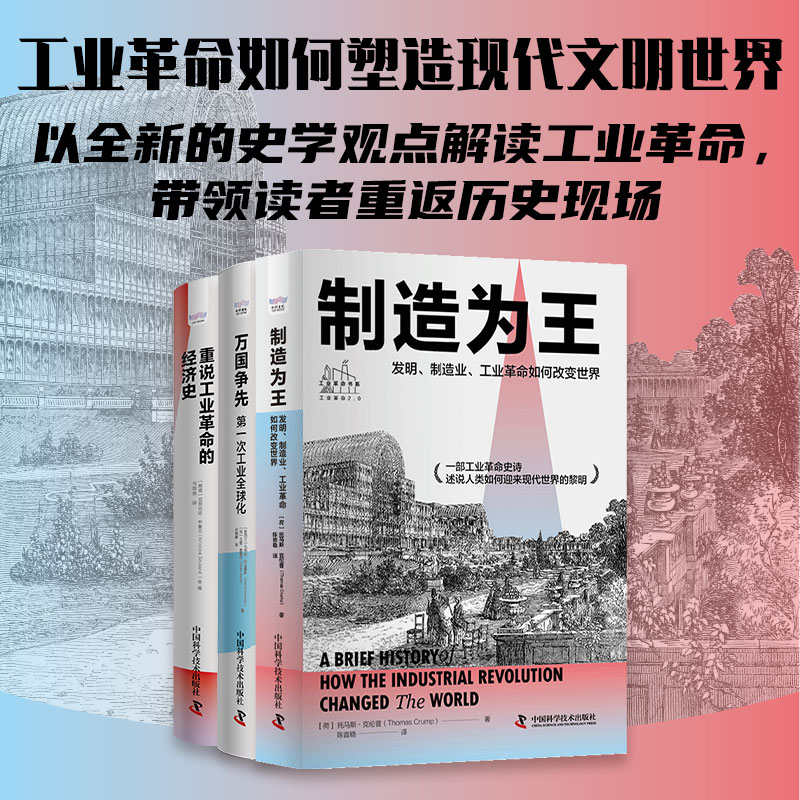

全面解讀工業革命【重說工業革命的經濟史+萬國爭先+製造為王】全三冊(原價1650,限時活動價1500)

NT$1480

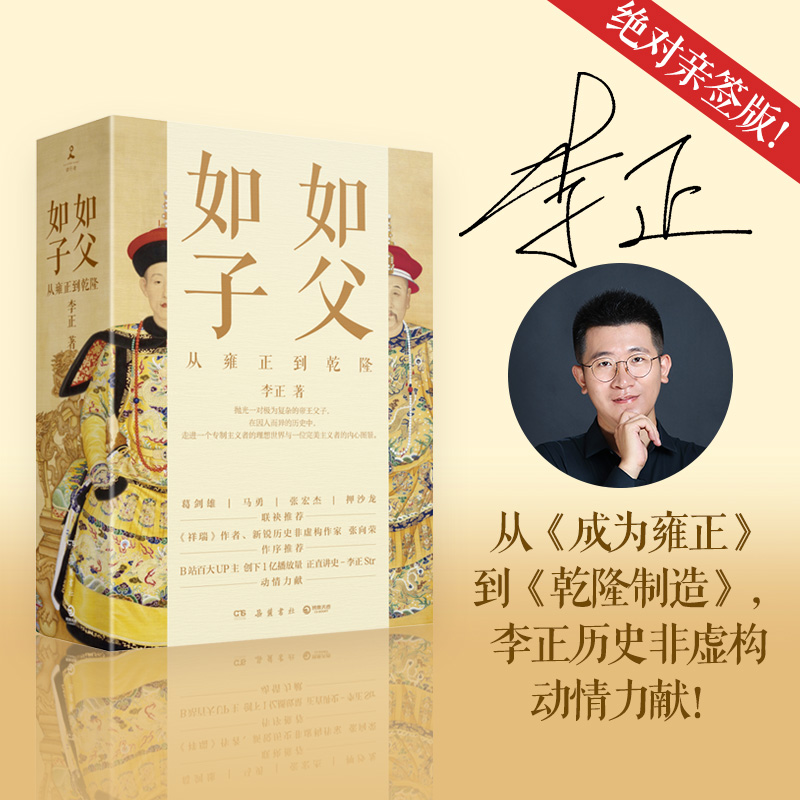

2024新書推薦【如父如子:從雍正到乾隆】全2冊(乾隆製造+成爲雍正)

NT$1480

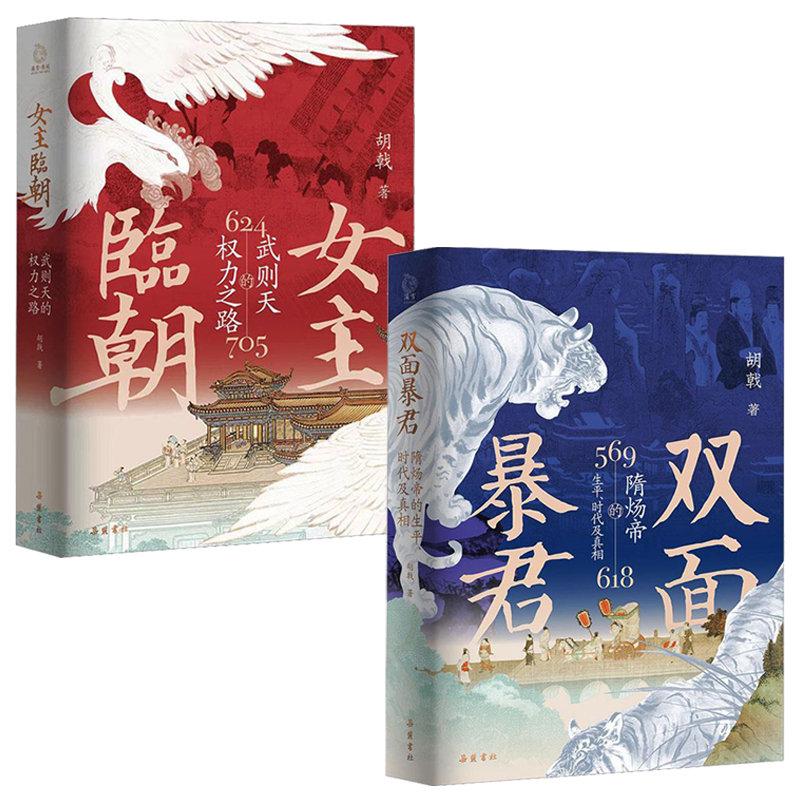

2024新書推薦:雙面暴君:隋煬帝的生平、時代及真相+女主臨朝:武則天的權力之路(全兩冊)

NT$1800

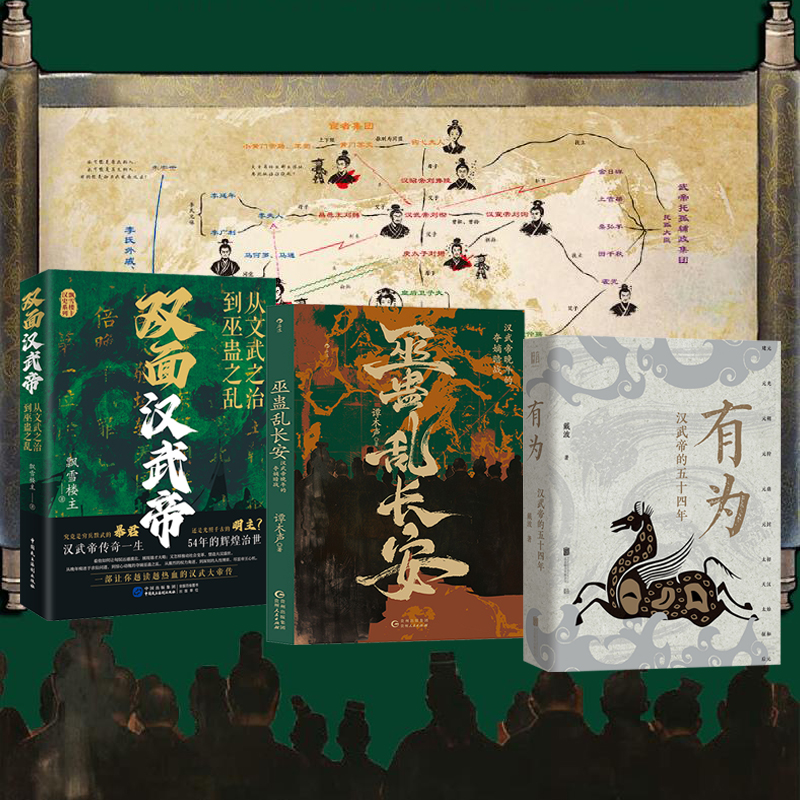

2024新書推薦:有爲:漢武帝的五十四年+雙面漢武帝:從文武之治到巫蠱之亂+巫蠱亂長安:漢武帝晚年的奪嫡暗戰(全三冊)

NT$2000

風雅宋【大宋繁華:造極之世的表與裡+汴梁歌嘯:北宋遼時期國務實錄+落木大江:南宋金時期國務實錄】全三冊

NT$1850

【簡讀中國史 全四冊】著名歷史學者張宏傑簡讀中國史系列正式收官!

NT$1299

歷史的棋局:還原真實的歷史謀略+歷史的棋局2:家國興衰與成事謀略(全兩冊)

NT$1600

2024新書推薦【手鏟釋天書:與夏文化探索者的對話】全2冊

NT$1699

中國古代趣聞錄+傳承:百年家族門閥背後的中國史+古人之夜:古代世界的夜間生活考(全三冊)

NT$1200

歷史的底牌Ⅰ+Ⅱ(全兩冊)

NT$1580

國學三千年:這個歷史挺好看(全四冊)

NT$1399

乾隆十二時辰+歷史破壁機:乾隆年號下的世界(全三冊)

NT$1330

365天讀【歷史+文學+哲學】精裝典藏版(全三冊)

NT$1920

2024新書推薦:康熙傳+賜死年羹堯+九王奪嫡(全三冊)

NT$1690

2024新書推薦【魏晉: 風流總被雨打風吹去+歷歷在目之魏晉南北朝+魏晉門閥】共四冊