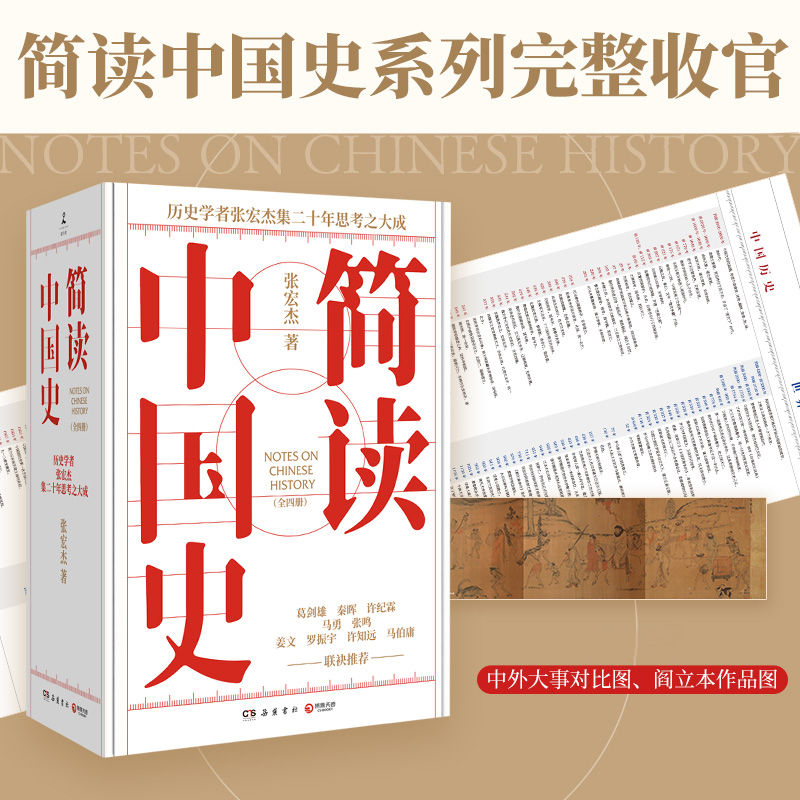

【中國歷史文化地理】(上、下册)

編輯推薦

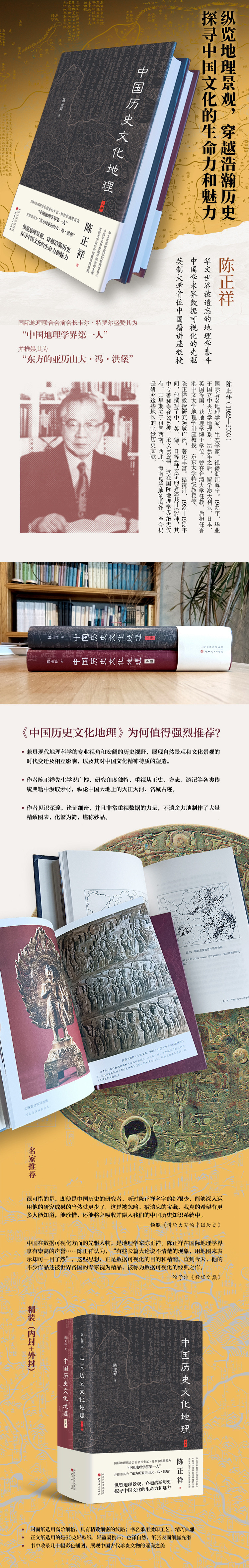

◎作者陳正祥在國際地理學界享有崇高聲譽,是英制大學首位中國籍講座教授,也是中國學術界數據視覺化的先驅。

◎《中國曆史文化地理》兼具現代地理科學的專業視角和宏闊的歷史視野,展現自然景觀和文化景觀的時代變遷及相互影響,以及其對中國文化精神特質的塑造。

內容簡介

《中國曆史文化地理》是享譽國際的地理學家陳正祥先生的代表作,兼具現代地理科學的專業視角和宏闊的歷史視野。 作者學識廣博,研究角度獨特,重視從正史、方志、遊記等各類傳統典籍中汲取素材,縱論中國大地上的大江大河、名城古迹,展現了自然景觀和文化景觀的時代變遷及相互影響,以及其對中國文化精神特質的塑造。 作者見識深邃,論證細密,並且非常重視數據的力量,不遺餘力地製作了大量精緻圖表,化繁為簡,堪稱妙品。

作者簡介

陳正祥(1922—2003),國際著名地理學家、生態學家。 祖籍浙江海寧。 1942年,畢業於國立中央大學地理系。 1945年之後,留學澳大利亞、日本、英國等國,獲地理學博士學位。 曾在臺灣大學任教,並創辦敷明產業地理研究所和“國際研究中國之家”,後擔任香港中文大學地理學講座教授(比特被任命為英制大學講座講授的中國人)、東京大學特級教授等。

陳正祥教授研究領域廣泛,著述豐富。 據統計,1932—1992年間,他撰寫了中、英、德、日等4種文字的著述共計624種,其中專著和專刊256種、論文368篇,這在國際地理學界,其早期關於祖國西南、西北、海南島等地的著作,至今仍是研究這些地區的寶貴歷史文獻。 國際地理聯合會前會長卡爾·特羅爾(Carl Troll)稱其為“中國地理學界人”,並推崇其為“東方的亞曆山大·馮·洪堡”。

目錄

篇 中國文化中心的遷移001

一、漢文化的原始中心003

二、逼使文化中心南遷的三次波瀾006

三、南北地位的轉換010

四、江南的開發036

五、“東南財賦地,江浙人文藪”044

第二篇 中國的城061

一、引 言063

二、城的發展065

三、城的功用080

四、城的規模和形制091

五、城的年齡109

六、名城舉例121

七、沙漠中的古城134

八、連城和複城143

第三篇 北京的都市發展153

一、自然環境155

二、都市的初期發展162

三、元代大都的規劃174

四、明代北京城的重建與改建189

五、清代的園林營造200

第四篇 北魏洛陽的繁盛219

第五篇 水城揚州247

一、揚州城的發展251

二、廣陵王璽259

三、河港兼海港266

四、瘦西湖274

五、大明寺279

六、鑒真紀念堂283

第六篇 黃土、黃土高原和黃河289

一、引 言291

二、黃土的形成和分佈292

三、黃土的特性301

四、黃土高原304

五、漢族農耕文化的發展310

六、黃 河318

第七篇 長城和大運河333

一、引 言335

二、長城的發展335

三、明代修築長城347

四、大運河365

五、汴河380

第八篇 明代的戶口

——中國古代好的一次戶口普查395

第九篇 中國古代地圖學的發展435

一、馬王堆漢墓出土地圖437

二、古籍中關於地圖的記載441

三、裴秀與製圖六體446

四、賈耽及其《海內華夷圖》452

五、宋代的地圖459

六、《輿地圖》和《廣輿圖》467

七、餘論473

第十篇 論遊記497

一、引 言499

二、遊記的種類502

三、遊記中的遊記508

四、史傳中的遊記511

五、遊記的地理學記錄價值514

六、風土記和遊記517

七、從《東番記》說到《裨海紀遊》521

八、古遊記的整理和注釋526

九、日記式遊記及其舉例530

十、餘論535

第十一篇 方志的地理學價值543

一、方志的特性、種類和分佈545

二、方志的淵源和發展548

三、方志所包含的自然地理資料560

四、方志所包含的人文地理資料578

五、八蠟廟之例593

六、結論606

前言

中國文化是全世界延續久、影響的文化,它發源於黃土地帶,然後向周邊擴散,波及整個東亞和東南亞,並向西伸入西域。 在秦漢和唐宋時代,中國文化曾放發無比的光輝。 自北宋王朝滅亡,中國文化開始失落; 但在廣闊的漢文化圈內,經濟開拓繼續向南方發展,生產科技仍不斷有所改進。

漢文化基本上是農耕文化,特別是水稻的栽培。 稻米是人類好的糧食。 漢文化愛好和平,努力建造城池來抵禦侵略。 大批城池成為中國特有的地理景觀。

農業的高度發展,需要適當的水熱條件。 中國文化中心的從西北移向東南,一方面固然是不斷受到遊牧民族的壓力,但也受到東南地區較佳生產條件的吸引。 科學實驗知識告訴我們,在同樣的耕作科技下,愈炎熱濕潤的地方,農業生產的效果愈好,但當然也有限制。 從華南而南洋,乃至澳大利亞的北部,都很適宜漢文化的發展; 又因為漢文化是緩進的、和平的,它的自然發展會給各地的原居民帶來安定和繁榮。 唯此項自然發展,受到了歐洲侵略勢力的阻撓。

十五世紀初葉明王朝偉大航海事業的中止,是漢文化發展的一個重要轉捩點,中國的勢力從印度洋和非洲東部退縮,給歐洲人以機會,讓他們紛紛搶奪新世界。 明代中後期蒙古殘餘勢力的侵擾長城內外,倭寇的不斷襲擊東南沿海,兩面夾攻,更削弱了中國的勢力。 亞洲人內爭方殷,歐洲人傾巢而出,侵佔了全部所謂新土地。 這是漢文化和歐西文明發生差距乃至優劣倒置的基本原因。 到了十八、十九世紀之交,歐洲的殘暴勢力終於侵入亞洲。

歐洲人要掠奪亞洲的資源,並確保新侵佔的土地,關鍵在乎能否阻擋中國勢力的南下。 因為當時在力量的對比上,可能抵抗他們邪惡勢力的便只剩下古老的漢文化。 於是他們首先殘酷地屠殺漢文化前哨都市像馬尼剌〔拉〕、巴達維亞〔雅加達〕等地的華僑,後來又想出利用鴉片毒害中國的狠辦法。 英國人大做鴉片生意,先摧毀中國人的健康,再麻痹中國人的意志,然後以真刀真槍,劫掠中華大地美好文物,並且破壞不能搬走的!

鴉片戰爭對漢文化的打擊是空前的,它揭穿了當時中國人的虛弱,破壞了漢文化在東亞和東南亞的傳統突出形象; 科學和科技的相形見絀,使有烟毒後遺症的中國人失掉了自信。 從此中國的經濟和文化力量,無法繼續向南擴張。 中國過剩的大量人口無法向外移殖,接著連漢文化本身,也受到了可怕的腐蝕,直到今天! 漢文化圈的週邊,包括日本、朝鮮和越南等,一向崇尚漢文化的,都遭遇極大的震盪,開始懷疑這古老文化的優越性,爭相擺脫漢文化的影響,轉而接受歐西的文明。 日本的明治維新以及稍後的所謂日英同盟,都是鴉片戰爭的附屬產品。

優美中國文化的如此失落,好似美滿家庭因不肖子弟吸食鴉片而突然破產,曾長期令人迷惘! 中國文化經受這惡毒的打擊,難道永遠不得翻身? 我不相信。 中國文化如果真的不能復興,中國人就要永遠做世界的二等公民! 於是我發奮努力,多多旅行,用功讀書,一直使自己在地理學研究上遙遙領先,後主持了包括各國專家學者的世界農業地理委員會。 我在北非各國考察並指導沙漠灌溉,首先把中國人的影響力帶回非洲!

據說我還是個直接選任英制大學講座教授的人,但我從來不講求這些! 我只做每一個知耻中國人應做的事。 1952年美國地理學會慶祝創會招請的地理學家中,我是亞洲的四人之一; 1957年日本承擔召開國際地理學會首次在亞洲舉辦的區域會議,因其時未脫窮困,舉辦方發表的邀請名單僅有十一人,我是亞洲的兩人之一; 1959年是現代地理學之父洪包德〔堡〕逝世一百周年,柏林地理學會聯同國際地理學會邀請的亞洲學者,我是三人之一,並且是全體一百人中年輕的一人。 這些我做到了,其他只會空喊復興漢文化的人,又做出了一些什麼貢獻?

我從臺北轉職到了香港,很想對鴉片戰爭的發源地做一番實地考察。 英國人以香港作基地,對中國欺辱搜括了一百多年,我誤認他們已知罪疚深重,要從事懺悔,想做點善事,才創辦這所新大學,我可能對此做出貢獻。 但事實並非如此。 我到香港後不久,便發覺鴉片戰爭的邪惡意識及犯罪形象依然存在!

要挽救中國文化的沉淪,封锁它的繼續被腐蝕,進而恢復它固有的光輝,我想這一代的中國人實應負擔較多的責任。 為達成此項目標,首先要認識中國文化,而我願以身作則。 我一直是念理科的,有了這個信念之後,就得改變我的研究方向,用文史哲的知識代替腦海裏的符號同公式。 有幾段頗長的時期,我只讀中國的古書,樂而忘倦; 所訂購的科學書刊,任其塵封。 終因文史的根基不够好,進步甚為緩慢。 所寫的有關論文,多數屬於嘗試性質。

本書所收的文章,大部分發表過,但不見得都很成熟。 《中國文化中心的遷移》,是1979年在日本廣島大學和國土地理院的講稿,稍後又刊載廣島大學《地理科學》季刊第32期。 《方志的地理學價值》是1964年我就任香港中文大學講座教授時的就職演說,也就是英國制大學的所謂Inaugural Address,曾經由該大學印刷發行。 上述文章,皆或多或少經過了修訂。 《北京的城市發展》,是國際研究中國之家於1977年出版《中國研究叢書》第三號《北京》一書的摘要。 《長城和大運河》是殘卷。 我在過去三十年間,對長城和大運河曾收集大批資料,包括地圖和照片,兩者皆可單獨成書; 但1977年底離開中文大學時,大部分稿子都不見了。 大運河的因為摘要油印過,部分賴以保存。

在學習過程中,我體會到文化地理和歷史地理實難以嚴格劃分; 譬如地名,它是文化地理的一個構成部分,但卻追隨歷史而不斷改變。 我近所寫的另外七八篇論文,體系倒比較完整,有朋友勸我應先發表《中國曆史地理》一書。 但我總覺得中國靠歷史吃飯的人太多,對此應該特別小心謹慎; 同時內地近年從地下發掘出了許多古文物,必定有一些可充實我的歷史地理著作,不妨再等待數年。 囙此才决定先出版這一本書。 我知道應該提到而未能觸及之處尚多,可是我現時的研究工作實在太忙,無法面面顧到; 若有缺失或不妥當,希望讀者指點和責備。

我的研究考察旅行,尤其是在東亞,使我深信漢文化並非單獨屬於中國人,而是為整個東亞人民所共有。 我和我的許多日本朋友,都認定漢文化是很優美的文化,特別是在精神感召方面,否則它不可能延續得這麼長久; 漢文化圈是一個偉大的地理單元,否則它不可能養活十二億人口。

放眼世界,局勢激蕩。 我呼籲廣大漢文化圈人民的大團結,用較大的經濟、文化聯合力量,迎接非常艱難但也可能轉運的二十一世紀。 我們要忘卻過去的是是非非,而努力爭取將來。 日本人應該放蕩胸懷,儘量消除因狹窄生存空間所產生的偏激。 我們應該互相瞭解,加強合作。 我一直就想通過我的學術研究,特別是文化地理的研究,能對促進漢文化圈人民的瞭解和合作有所貢獻。 或許也就是這個心願,才引導我在艱苦的環境中不斷努力工作。

1980年9月25日於日本廣島

嘉義吳**[0933***322] 15分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 臺南孫**[0966***665] 11分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 臺南黃**[0932***550] 15分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 高雄陳**[0932***435] 11分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 嘉義王**[0920***814] 20分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 新北王**[0951***769] 25分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 新竹符**[0956***993] 25分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 臺中楊**[0956***785] 20分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 臺北王**[0956***913] 2分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 基隆鄭**[0951***384] 15分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 臺南趙**[0932***166] 11分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 桃園謝**[0968***872] 半小時前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 嘉義陳**[0938***956] 12分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 臺南趙**[0933***756] 4分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 桃園吳**[0960***595] 半小時前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 臺北劉**[0951***278] 2分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 臺中錢**[0968***647] 2分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 桃園王**[0933***372] 半小時前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 新竹趙**[0946***634] 2分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 高雄鄭**[0986***266] 15分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 高雄王**[0933***668] 11分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 臺南方**[0946***231] 25分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 新北吳**[0938***292] 11分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 高雄黃**[0951***804] 15分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 臺南趙**[0933***999] 7分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 臺北張**[0932***282] 20分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 新北黃**[0988***818] 7分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 臺北黃**[0998***925] 12分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 嘉義柳**[0978***445] 5分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 臺南符**[0946***931] 半小時前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 高雄孫**[0938***832] 5分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 桃園李**[0946***298] 12分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 新竹黃**[0966***399] 25分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 臺北錢**[0986***242] 25分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 臺北黃**[0933***250] 7分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 新北趙**[0988***569] 25分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 嘉義錢**[0988***461] 5分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 新北陳**[0946***467] 2分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 新北李**[0968***750] 20分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 新竹黃**[0988***153] 15分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 基隆孫**[0978***290] 11分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 高雄朱**[0938***438] 7分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 高雄符**[0932***604] 11分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 桃園李**[0966***405] 7分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 基隆李**[0986***870] 15分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 新竹劉**[0998***938] 4分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 臺中謝**[0966***909] 2分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 新北孫**[0960***670] 25分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 基隆孫**[0966***949] 15分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册) 臺中楊**[0986***876] 5分鐘前【中國歷史文化地理】(上、下册) - 【中國歷史文化地理】(上、下册)