支持7-11 全家超商取貨 貨到付款

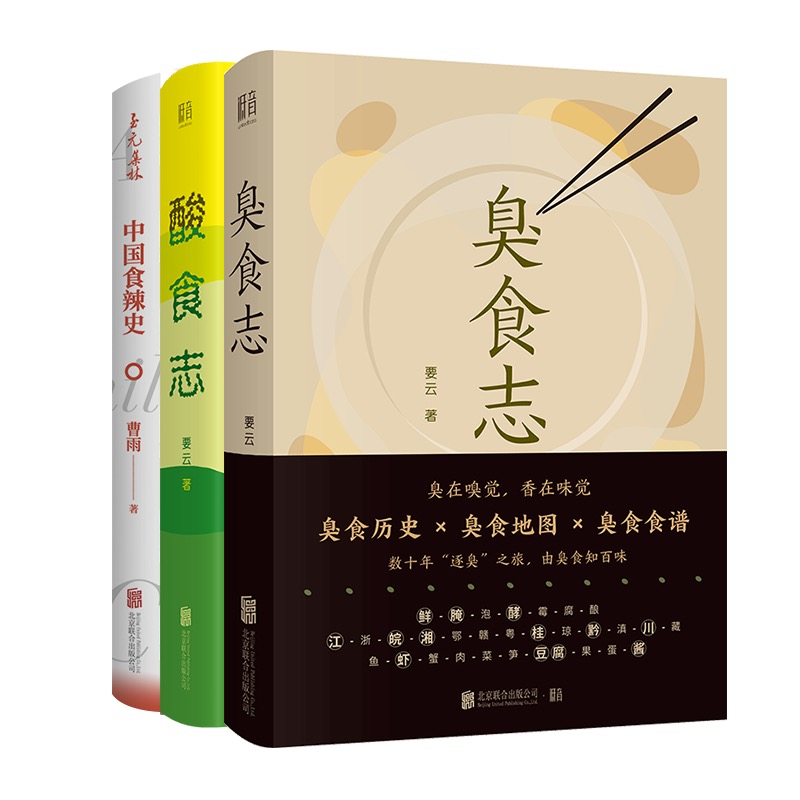

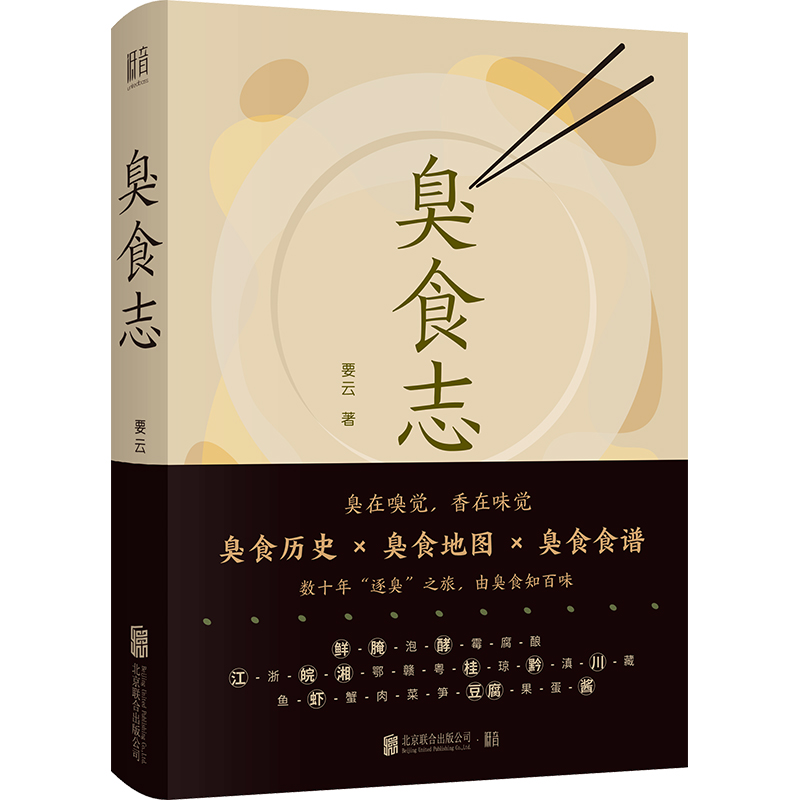

1.臭食,小眾又大眾。在五味之外,品種相對少,喜愛的人

卻不少。 “更臭”也“更香”,臭食中有百味。

2.雖然幾乎人人吃過臭食,卻鮮少有人認真梳理臭食本身,以及思考臭食與整個飲食文化的關係。為臭食作傳,也是在豐富飲食文化的記憶。

3.書中出現上百種的臭食都是作者親自品嚐過的,但本書不是吃喝流水賬,也記錄了大量臭食的製作方法。知其然,知其所以然。

“聞著臭,吃著香”,臭食,天生自帶一種讓人欲拒還迎的魔力。雖然相關資料寥寥,但臭味在中國飲食中的地位不低,中國人吃臭食的歷史也源遠流長。

本書剖析了食臭的成因,探究了食臭的歷史、地域與民俗,勾勒出一幅中華臭食地圖,並結合作者幾十年間在各地品嚐、品味臭食的體驗,為大家奉上了諸多美味的臭食食譜。

徽州臭鱖魚,紹興黴千張,

長沙臭豆腐,柳州螺螄粉,

金華爛菘菜,皖南毛豆腐,

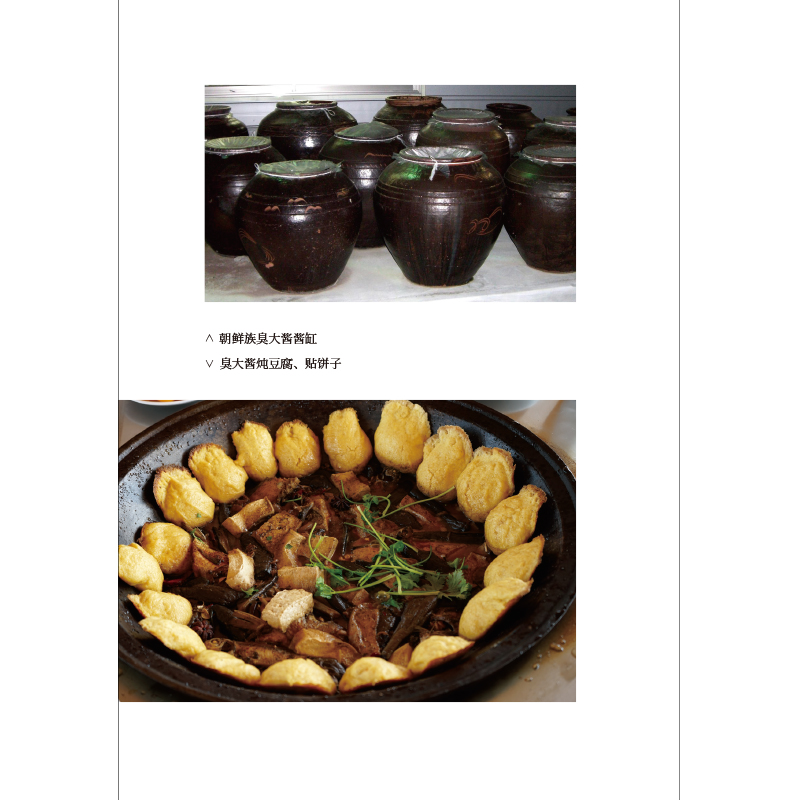

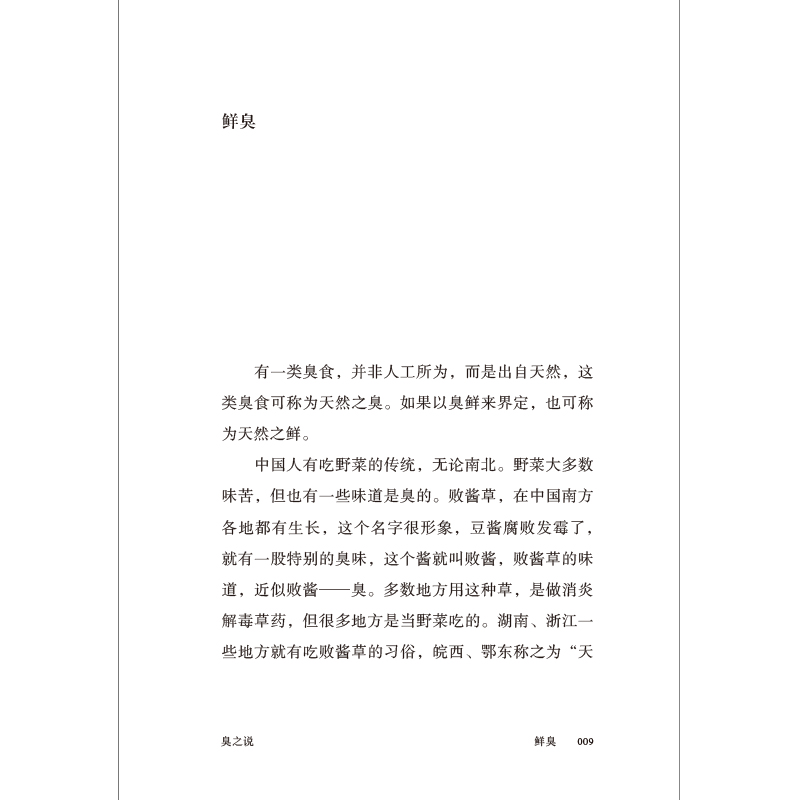

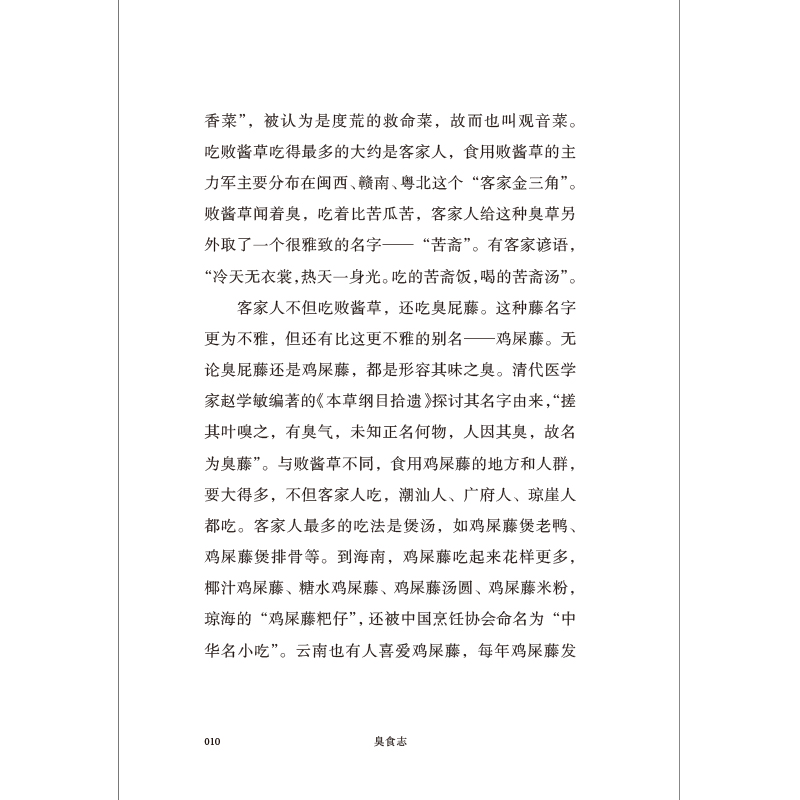

東北臭大醬,寧波臭莧菜股

…………

臭菜,也可以千里飄香。

要雲

資深行者、食客。生於河北張家口,自幼年起頻繁遷徙的慣性,一直延續至今。多年來游走四方,尋味村野,探尋各地食俗傳承。多次為尋覓各地食俗而作主題旅遊,寫出遊歷品味心得二百餘萬字。著有《辣味江湖》《尋味中國》《酒行天下》《酸食志》等作品。

01 臭之說

鮮臭

醃臭

泡臭

酵臭

黴臭

腐臭

釀臭

02 臭之域

首臭之域甬紹間

黴臭徽皖

江南江淮風

濃情湘鄂贛

星星點點粵桂瓊

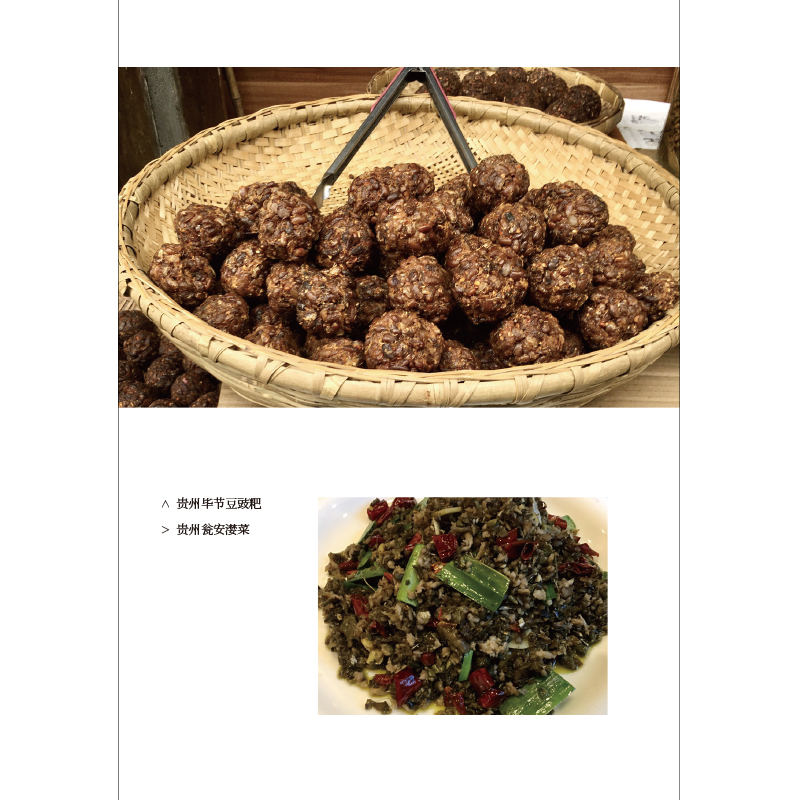

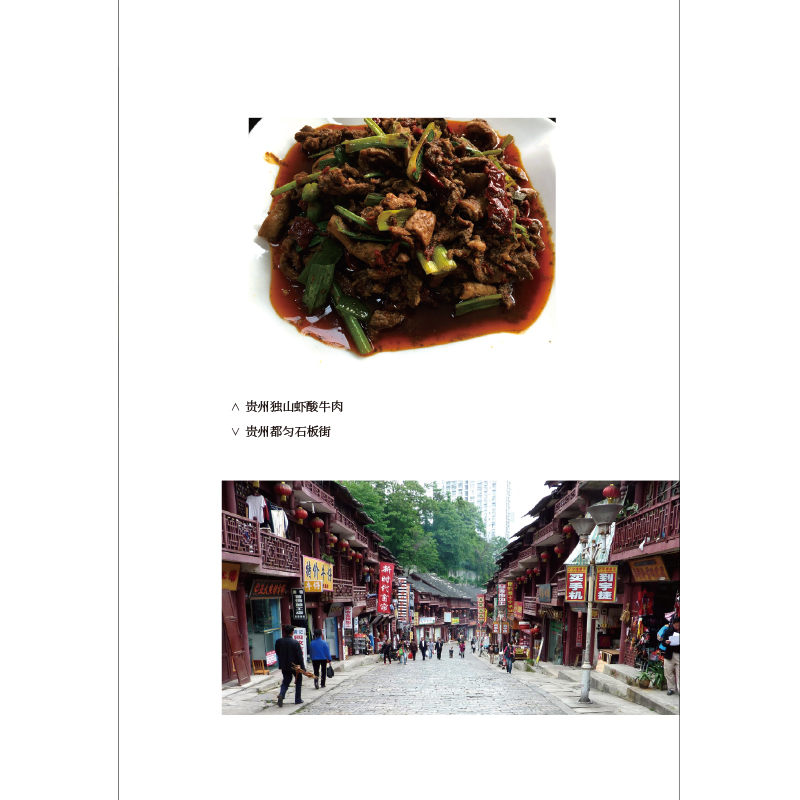

香臭之間話黔南

滇之美 川之味 藏之珍

北方臭食錄

03 臭之譜

魚譜

蝦蟹譜

肉譜

豆腐譜

菜譜

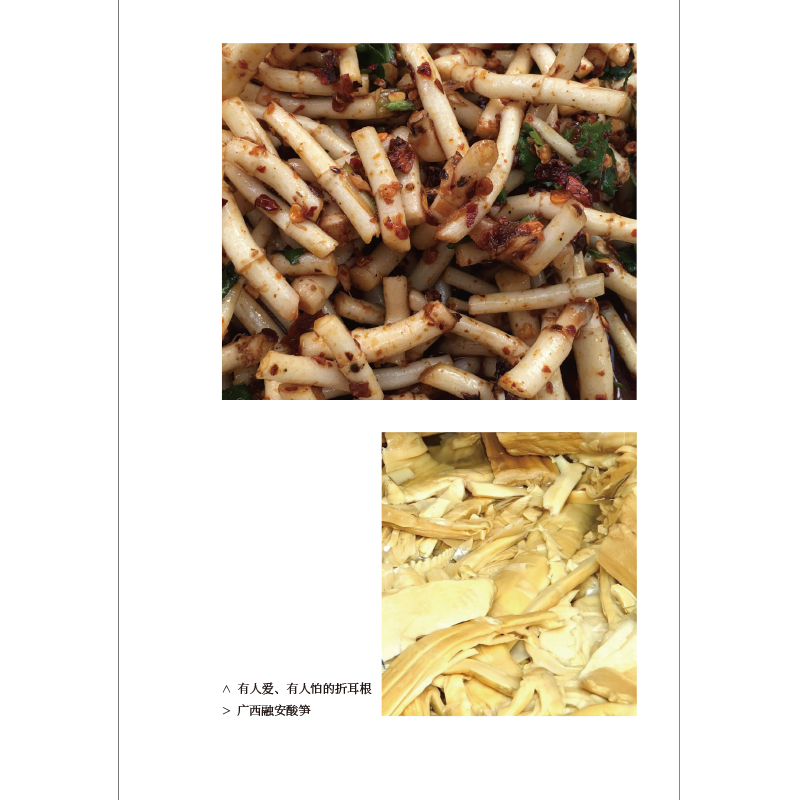

筍譜

草譜

果譜

豆譜

米譜

蟲譜

蛋譜

乳譜

醬醋譜

04 臭之友

餿友

騷友

腥友

羶友

癟友

後記

代序:我的臭食文化觀

愛臭食的人群分佈較之喜愛糟、醉、黴、硝之味的人群要廣泛得多,可以說,在中國各個地方,對臭食完全排斥的人群少之又少。即便臭食不是日常飲食的選擇,但偶爾選用,且喜愛之人,佔有人口相當大的比例。遍布沿海地區的臭蝦醬、華北的臭腐乳、東北的臭大醬、華東的臭莧稈、湖南湖北的臭豆腐、兩廣云貴的臭筍,都有大批忠實的擁躉。而一些原本隻流行於很小範圍的臭食,近些年更推廣於全國,譬如徽州臭鱖魚、長沙臭豆腐,都擁有大批粉絲。

臭食如此普及,但在中國飲食史中,記載臭食的文獻資料卻少之又少,這與中國儒家文化的偏頗有關。 “臭”字歷來是君子避諱之詞,臭者,穢也,與其相聯繫的詞語皆為貶義。避之尚不及,怎麼還能落到紙上,流傳後世?所以儘管古往今來記載中國飲食味道的文字浩瀚,但記載臭食的卻寥寥。將臭味排斥在五味之外,是很自然的事情。

中國人吃臭食,其實源遠流長,僅憑歷史文獻中的只言片語,也可以搜尋出中國人食臭食的悠久歷史。 《孔子家語》有一段著名的話:“與善人居,如入蘭芷之室,久而不聞其香,則與之化矣;與惡人居,如入鮑魚之肆,久而不聞其臭,亦與之化矣。”古時稱醃魚為鮑,這段話雖然是以蘭芷之香喻善,以鮑魚之臭喻惡,但從飲食史,卻可以讓我們知道,中國人吃臭鹹魚,早在東周已經普及。 《史記》中對臭鹹魚的記錄也有一處,仍然是形容其臭。秦始皇死了,車載返回關中,天氣暑熱,遺體發臭,為了掩蓋這個臭味,用一百多斤同樣臭的臭鹹魚放在車上,“會暑,上轀車臭,乃詔從官,令車載一石鮑魚,以亂其臭”。而民間傳說中越王勾踐為吳王嘗糞辨症,以迷惑夫差,得以歸國,勵精圖治,滅吳興越,越國百姓感念勾踐大義,自願以臭為食,奠定越人喜臭食之傳統。可見,無論史籍記載還是民間傳說,中國人飲食口味中包含臭食一味,自古已然。

臭食味臭,本應招人避諱,何以人們不僅不避,反倒樂而食之?其奧妙在於其臭在於嗅覺,而味覺卻是香。嗅覺與味覺的轉換,也是臭味與香味的轉換,用大白話講,是“聞著臭,吃著香”。人的嗅覺,按百科詞條解釋,是由兩個感覺系統—嗅神經系統和鼻三叉神經系統來感知的一種感覺,是通過長距離感受化學刺激的遠感。而味覺的感受器官是分佈在口腔及咽部、舌頭表面的味蕾,味蕾與食物密切接觸,因而是一種近感。嗅覺神經系統和味覺神經系統對食物的感知,是分而知之的,遠感與近感,各有其知,並非一體。江浙兩省的很多地方,歷史上有喜臭食的飲食傳統,臭莧稈、臭冬瓜、臭芋艿蕻、爛菘菜、臭千張、臭毛豆,是很多人家的佐餐美味。聞其臭而覺其鮮,是這個人群的共同體會。同樣,京津兩地,青方佐粥,臭蝦醬燉豆腐,也備受喜愛,未覺其臭,而以為有口舌之香。喜鮮者得鮮,喜香者得香,看似奇妙,實則必然。由臭味向鮮味、香味的轉換,是由嗅覺向味覺的轉換,“聞著臭,吃著香”,是從實踐得出的理智判斷和終端結論。如果聞著臭,吃著還臭,是沒有人會吃的。所以中國人飲食中所有臭食,入口都是香的。這就是中國人飲食中香與臭的辯證關係。

食臭之俗,並非中國獨有,西歐的臭奶酪、北歐的臭鯡魚、日本的臭納豆、韓國的臭魚片,都是,但這些臭食多是單獨存在,於食俗中僅屬特例或孤例。而中國飲食中的臭食卻洋洋大觀,東南西北,沿海內陸,品類繁多,花樣百出。鮮臭、醃臭、泡臭、腐臭、黴臭,不一而足,魚蝦肉蛋、菜筍草果,皆可臭之,遠非一罐臭納豆、幾條臭鯡魚所能比也。悠久的臭食歷史與紛繁的臭食品類,匯集成中國飲食中特有的臭食文化。其作為中國飲食文化重要一支,太值得我們深入研究,發揚光大。

臭食之俗,不但存在於漢族之中,也存在於很多少數民族之中。如廣西壯族的臭筍、雲南傣族的臭豆豉、四川藏族的臭豬肉、海南黎族的魚茶。中國臭味美食如此之多,一個人想要面面俱到,品而食之,而且熟悉之、細研之,是相當困難的。筆者多年行走,尋訪美食,有幾次還是專程作逐臭之旅。有些未能親往的地方、親嚐的美食,也要托朋友尋覓,以求了解,至今亦不能對各地臭食深刻體察,更談不上有多深的體會。但幾十年間在各地品嚐品味過的臭食,對我味蕾的衝擊,記憶是非常深刻的。特別是不經意間碰到過去一無所聞的品類,更在驚喜中留下深刻印象。

專程到貴州獨山吃臭酸,順路往三都水族自治縣,目的是去看水族文化博物館,卻意外吃到了水族白筍酸,一種與廣西臭筍類似的水族美食,由此在我的臭食食譜中又添一品。河南濮陽醬窩窩,是豫北一款臭食,過去從不知道,幾次到安陽、新鄉,都沒能轉道濮陽去嚐嚐。好在後來知道醬窩窩是乾貨,便於郵寄,托朋友郵寄一箱,了卻心願。即便專心於此,如果說心得體會,仍然自愧,原因簡單,對於臭食的體會,不能與自小生活在臭食環境中的朋友相比。多年前,與一位自小生活在寧波的朋友有一段短暫卻交流甚密的經歷,可以說是寧波臭味文化對我的啟蒙教育。此後這位朋友還特意為我準備了寧波三臭宴,讓我有了直觀的認識。但即便如此,這種認知,於自小習慣以臭冬瓜伴食的他而言,仍然膚淺。寫這本書開篇之時,我一直在想,這本不該是我所為,但想到多少年來,沒有人為中國臭食鼓與呼,即便言之,也多以獵奇甚或鄙視而發,還是毅然開篇。能說的,只是筆者幾十年來的點滴體會,與讀者交流。如若能引起共鳴,三生有幸矣。

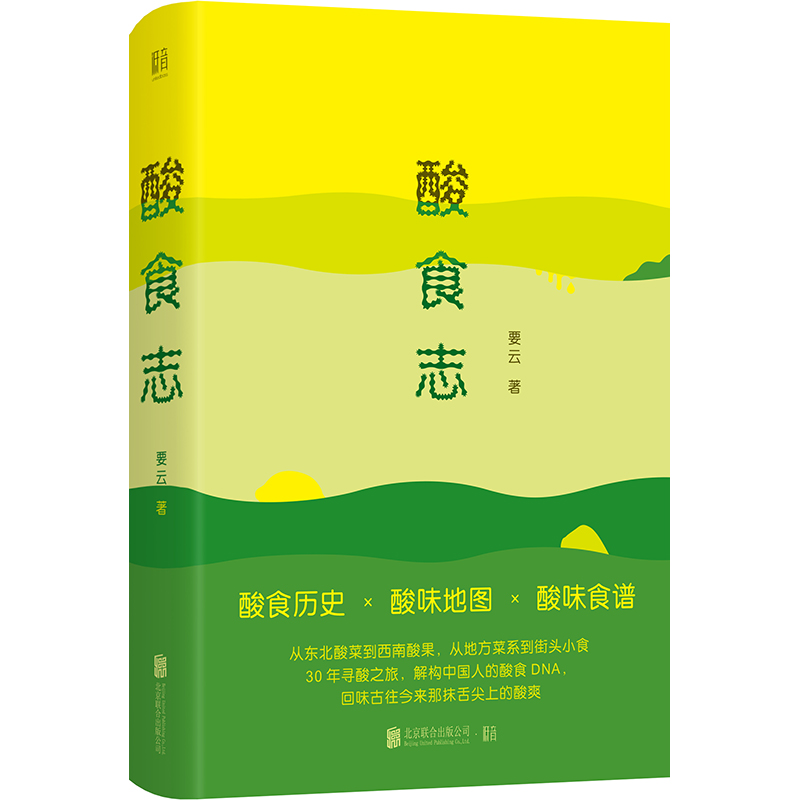

食客要雲歷時30載,遍尋中國大江南北,將中國人吃酸的歷史、習俗、地域差異總結歸納,是一次難能可貴的對“酸”文化的探索。

內含8p全彩美食照片,以及幾十道酸味食譜,在了解酸食文化的同時“大飽口福”,來一次酸掉牙的閱讀體驗。

作者文筆優美,既有著老食客的沉著,亦不乏可愛活潑,讀起來輕鬆愉悅。

裝幀精美,護封的黃綠色調十分清爽,波浪形設計體現了PH酸度值概念,可愛有趣,內封採用精美特種紙,燙白工藝。

中國人對飲食的口味,常以“五味”概括,酸甜苦辣咸。而“酸”是一個極其特殊的角色,可與各種味道複合,不同人群的飲食習慣不同,但普遍都能接受酸食。三十年來,老食客要雲嚐遍大江南北,吃到了北方的酸菜、酸飯、酸湯子、酸奶,也見識了南方的果酸、蝦酸、牛腸酸、螞蟻酸,將中國人舌尖上的那抹酸味兒化成清爽平易的文字,一一記錄。

本書探究了中國的酸食歷史,解構了中華民族的酸食地圖,也奉上了諸多令人分泌唾液酸味食譜。一方水土養一方人,一方美食培植一方人的味蕾。試著品一道酸,品一品那蘊於其間的生活況味。

資深行者、食客。生於河北張家口,幼年起頻繁遷徙的慣性,一直延續至今。多年來游走四方,尋味村野,探尋各地食俗傳承,這已成為一生的愛好與追求。曾多次為尋覓各地食俗而作主題旅遊,寫出遊歷品味心得二百多萬字。

著有《辣味江湖》《尋味中國》《酒行天下》等作品。

自序

酸之味

萬年之酸

醋酸漫話

酸域擬測

酸之域

各有特色北方酸

川渝經典三大酸

逢酸必辣貴州酸

千奇百怪雲南酸

葷酸素酸湘鄂酸

無微不至廣西酸

酸域之外也有酸

酸之譜

醋 酸

醃 酸

泡 酸

糟 酸

漿 水

酸 湯

禾 酸

葷 酸

漚 酸

果 酸

乳 酸

自序

中國人對飲食的口味,常以“五味”概括,酸甜苦辣咸。不但以此概括飲食口味,還擴而廣之,用於對生活境遇或心境的形容。生活艱難,謂之苦,引申出苦難、辛苦、吃苦、悲苦,等等。心情愉悅,謂之甜,同樣引申出一連串美好詞彙,甜蜜、甘甜、香甜。齊心協力,共渡難關,是同甘共苦,生活由艱難轉而安逸,則是苦盡甘來。辣味亦然,潑辣、老辣、心狠手辣乃至毒辣,僅看字面,就讓人感到背上一絲絲發冷。以咸喻情喻景的相對少一些,主要是鹹味太中性,但也不是沒有,比如一個人說話寡而無味,便是“不咸不淡”,在方言中,還有更形象的例子,粵語喻人下流,謂之“鹹濕”,進而引申至騷擾女性者為“咸豬手”。

有意思的是,儘管各地方言不同,但在言及五味的時候,大多以“酸”為首,這是一個很值得探討的文化現象。喻情喻景多形象的,恰恰還是“酸”。沒錢還迂腐叫窮酸,出手小氣叫寒酸,語言刻薄叫尖酸,無法排解之苦悶叫酸楚,還有酸澀、酸腐、酸文假醋,等等,精彩且常用的,形容嫉妒之心,稱為“酸溜溜”。如果把五味全部用上,說一個人心情複雜時,就是“打翻五味瓶,酸甜苦辣咸,不知是何滋味”,酸是要排在頭一位的。可見酸味在中國人生活中的份量。

酸在中餐調味中,是一個極其特殊的角色,可與各種味道複合,酸甜、酸辣、鹹酸,均可成美味。中國地域廣大,不同人群飲食習慣各有其俗,對味的追求自然各有特點。但是無論何方人士,對酸這個口味,都是能接受的,雖然喜愛程度不一。以酸喻情喻景滲透在各地方言之中,就是好的證例。我在《辣味江湖》一書中曾說過:“中國人的飲饌,歷來講求五味調和。但是中國太大,地理複雜,氣候各異,物產不同,民族眾多。八方之人,對五味各有偏好。民族之間的差異不必說了,即便是漢族地區,南方北方、東邊西邊,離差之大,亦非一般二字可以形容。即便大致做一歸納,也大不易。”我大致的劃分,是“東北咸,西北酸,西南辣,東南甜”。

這只是一個大而化之的劃分,實際上,如果將五味應用細緻觀察,酸甜苦辣咸,是融匯於四方食譜的。比如酸,無分地域,各地方各民族都接受且喜愛,即便不酸的東南各地,醋仍然是重要調味,中國四大名醋中,東南佔其二。中國人大都以山西為醋鄉,晉人飲食口味取向偏於酸。但是真正把酸作為日常重要口味的,卻是西南的貴州,而且貴州的酸,酸得透徹,酸得深入人心,“三天不吃酸,走路打躥躥”,地位何等之高。

可是要概括中國各地人群對酸味的應用和調和,卻是一件大不易的事情。原因是與鹹辣甜不同。咸與鹽對應,甜與糖蜜對應,辣與辣椒胡椒蔥薑蒜對應,而人們對酸的體會,其源卻大異之。北方有酸醋、酸菜、酸飯、漿水、酸湯子以及草原民族須臾不可離的酸奶。南方的酸,更是豐富多彩,菜酸之豐富就不必說了,果酸的種類也令人應接不暇,閩粵的梅子酸、貴州的毛辣酸、海南的檸檬酸、廣西的菠蘿酸、雲南的酸角酸,都是酸中精粹。更不用說還有琳瑯滿目的葷酸,肉酸魚酸蝦酸蟻酸,以此烹調出的酸味菜餚,都可稱珍食奇味,沒有長期品食品味的經歷,很難說得圓全。

這些年,為探各地酸食風俗,我走過不少地方:東北大酸菜的老家遼吉黑,盛行漿水菜的陝甘寧青,醋鄉山西,酸嘢廣西,泡菜之鄉四川,無酸不歡的貴州,果酸琳瑯的雲南,等等,等等。各地食酸的習俗和超凡脫俗的酸味菜餚,每每讓我驚嘆不已。在東北,吃綏化的酸菜湯;在陝西,吃漢中的漿水面;在四川,吃新繁的泡菜;在福建,吃泉州的醋肉;在湖南,吃芷江的酸魚;在貴州,吃凱里酸湯;在廣西,吃街頭的酸攤……幾乎每到一地,都能遇到驚喜。尋酸品酸,在大快朵頤的同時,也使我對中華飲食文化的豐富多彩有太多沁入心田的感受。

近一次尋酸之旅,從北京南下,用四十多天時間,走了幾個過去沒有親身體驗過的地方。在恩施,天就碰到了“刨湯”,恩施酸菜酸蘿蔔給我上了堂課。酸肉是湘黔桂一帶很多民族的當家美食。曾在芷江吃過侗族酸魚,但體會不深。到湖南通道,不但吃了芋頭侗寨的酸豆角乾拌粉、萬佛山腳下的酸蘿蔔豬大腸,還吃到了正宗的通道酸魚酸肉。細細咀嚼,浸透到肉絲中的酸香,能打動每一個味蕾。在貴州南三州,遍吃各地酸湯,毛辣酸、糟辣酸、蝦酸香酸米湯酸、苗酸侗酸布依酸,簡直就是酸海漫遊。走進廣西三江,住進三江程陽八寨,三江侗族的酸菜幾乎頓頓不落。到環江,是為尋找“腩醒”“甕煨”“索發”而去的。素昧平生的環江毛南族朋友不但為我細細講解毛南民族的食俗,而且為了讓我深入體會,幾頓飯不重樣,除了環江菜牛大湯鍋、下南米蟲,還特意為我們準備了酸味大宴:紅酸湯“臘錐”、環江香豬肉、香豬血腸、毛南酸肉,讓我感動不已。在柳州尋柳州酸,在桂林吃桂林粉,在賀州評品牛腸酸,對廣西酸食文化的體會更增一分。海南是一個多民族的地方,歷史上,是百越族的主要聚居地。除了黎族以外,還包含了壯侗語族的臨高方言群體,食俗與大陸的壯族、傣族有著千絲萬縷的聯繫,食酸是重要的共同特徵。在海南不但吃到陵水酸粉,還品味了正宗的舖前糟粕醋火鍋,那種酸香味道,給我留下了難忘的印象。更覺得,品味美食也如品味人生,是莫大的樂事。

酸味世界,豐富多彩,我進入的,只是幾個角落,這本書,是筆者幾十年酸域旅行的點滴體會,說來寫來,是期盼與讀者做一個交流,把各地美食帶給自己的愉悅與大家分享,更希望得到讀者們的指導。

恩施包穀酸

恩施是湖北一個少數民族自治州,主體民族是土家族和苗族,還有宋末元初遷入、落戶恩施的雲南白族。土家族和苗族的族係不同,土家族是巴人後裔,苗族是三苗後裔,但是這兩個民族,楚國時就生活在一起,民俗的相互融合是可以想像的,食俗也很相近,嗜酸,就是其中之一。包穀酸辣子、糯米酸辣子,是恩施、湘西、重慶黔江一帶土家族、苗族共同的美食。

所謂包穀酸辣子、糯米酸辣子,就是將包穀、糯米打成粗粉,與剁碎的鮮紅辣椒拌和,舂成坨狀,入壇鹽漬發酵,發酵後的包穀辣子和糯米辣子酸香醇厚。包穀酸辣子用菜油、茶油熗鍋翻炒,就是一道下飯好菜,糯米酸辣子亦然,且糯米酸辣子黏性大,還可以烙成糯米酸辣子餅,切成小塊,油煎或油炸,下飯下酒皆宜。那種香,來自於辣,來自於酸,更來自發酵後那種醇厚的回味,不親口嚐嚐,無從體會。

包穀酸辣子、糯米酸辣子,還可以與肉蛋同烹。包穀酸炒蛋,酸香複合蛋香。包穀酸炒臘肉,更是一道酒飯皆宜的好菜,我在恩施吃過一次,是在游完清江大峽谷後。爬了一天大山,勞累,肚飢,加上天晚,且小雨淅瀝,有點冷涼。到飯店坐下,大盤包穀酸炒臘肉上桌,紅黃綠白,五色斑斕,熱氣騰騰,香味縈繞,一下子就味蕾大開,饞涎洶湧,飯都多吃了兩碗。

包穀酸辣子、糯米酸辣子,是土家族與苗族共同的傳統美食,不隻流行於恩施,湖南湘西、張家界、懷化,重慶的黔江、酉陽、彭水、秀山,皆然。這一帶食俗偏辣偏酸,有歷史原因。

歷史上,統治者掌握政權的手段,除了軍事、經濟,行政手段也很重要,其中一個,就是鹽政。鹽是人之生命不可或缺的,正因如此,歷朝歷代的統治者,都把鹽的生產銷售作為統治利器,緊抓不放。相當長的歷史時期,中南、西南地區的苗族、土家族、侗族、瑤族同胞,生活在缺鹽的境況中,給食物調味,酸和辣成為重要依托,而能夠生酸和辣的食材也自然成為這一地區各民族的共同追求。相比酸,取自辣椒之辣,是很晚近的事。據文獻記載,苗族以辣椒代鹽,出現在清乾隆之後,但中南、西南的少數民族同胞的嗜酸食俗已有幾千年曆史。除野果之類的天然之酸,以糧禾為材,發酵取酸,可以說是這一地區少數民族同胞的智慧之光。

恩施吃酸,不止有包穀酸、糯米酸,酸菜、泡椒、酸蘿蔔都是日常佐餐之物。恩施酸蘿蔔干鍋羊肉極富

特色,到恩施,大可一嚐。

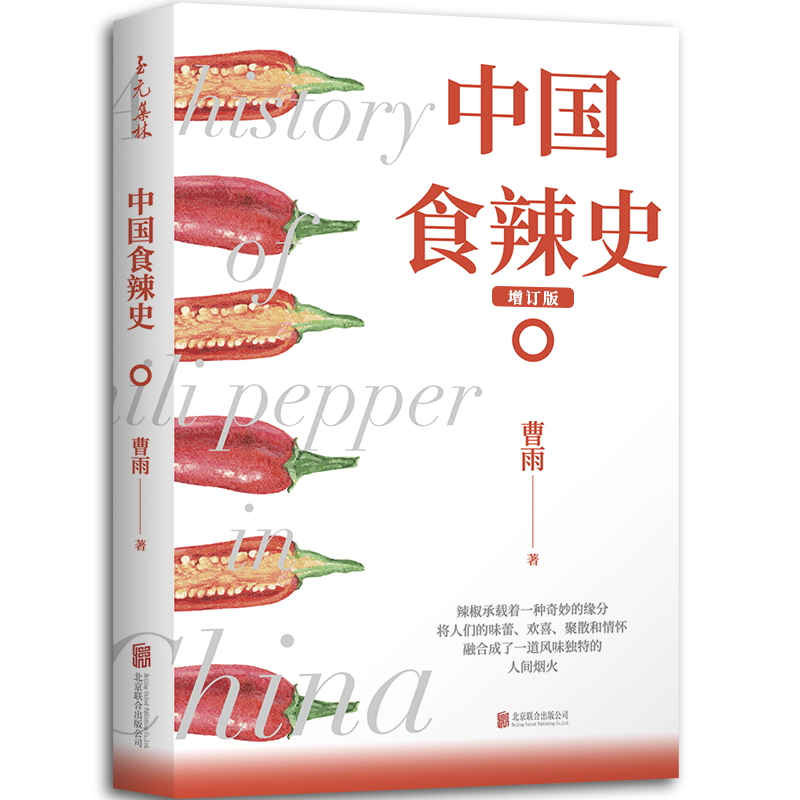

1、本書展現辣椒在中國四百年作為食物的演變,內容通俗易懂,深入淺出,既是學術研究之成果,也是面向一般大眾的科普讀物。

2、葉嘉瑩、樓宇烈、薛永年、龔鵬程、劉躍進、蔣寅、楊念群等著名學者為其學術顧問。

3、新增100多幅生動形象雙色繪畫,圖文並茂,內容豐富,為文字增加精彩註解。

4、收錄文化小知識,做到知識性和實用性並重。

5、全新裝幀設計,雙色印刷,具備相當的藝術價值與收藏價值。

6、版式舒朗美觀,字號行距適中,更適合當下閱讀習慣。

本書考查了中國食用辣椒四百年來的歷史。主要依據三條理論線索來探討辣椒在中國飲食中的諸多問題:條是辣椒傳播的歷史路徑和食用辣椒的原因,我們吃辣椒是近百年的事,卻像是流傳了千年的飲食習慣。這條線索的分析主要在文化唯物論的語境下。第二條線索是辣椒在中國文化中的隱喻,飲食是一種文化,不同的食物背後有其各自的起源和發展歷程。這條線索的分析主要在結構主義的語境下。第三條線索是辣椒在中國飲食中的階級地位變遷,即使小小的辣椒也有自己的逸聞趣事和歷史沉澱。這條線索的分析主要是在飲食的政治經濟學解釋語境下的。

1984年生於廣東廣州。曾受教育於暨南大學、愛爾蘭國立梅努斯大學、美國加州大學聖巴巴拉分校、中山大學。現為暨南大學教師。近年來的研究領域為華僑華人研究和飲食人類學,尤其關注食物傳播與烹飪口味和移民之間的聯繫。

總序

再版前言

前言

章 中國食辣的起源

節 辣椒何時進入中國

第二節 辣椒的名稱是怎麼來的

第三節 中國人真的能吃辣嗎

第四節 辣不是味覺

第五節 中國——辛香料大國

第六節 辣椒進入中國飲食

第七節 為什麼食用辣椒首先發生在貴州

第八節 清代辣椒的擴散

第二章 中國文化中的辣椒

節 超越食物的辣椒

第二節 辣椒的“個性”

第三節 中醫對辣椒的認知

第四節 “上火”與“祛濕”

第五節 辣椒的性隱喻

第六節 掛一串辣椒辟邪

第七節 南北差異

第三章 辣椒與階級

節 中國飲食文化的階級譜系

第二節 庶民的飲食

第三節 辣椒走向江湖

第四節 廉價的流行

第五節 移民的口味

第六節 去地域化的辣椒

第七節 邊疆的辣椒

參考文獻

本書初版於2019年5月底問世以後,承蒙讀者喜愛,獲得了不少關注,也有許多讀者針對書中的錯漏之處提出了不少寶貴建議。對於這些建議,我十分感激,並一一記錄訂正。讀者的青睞給予了我很大的鼓勵,因此我決定把初版中的錯漏之處、表述不清晰或結構欠完整的地方進行修訂和增補。有讀者指出初版沒有在正文中標註參考文獻的問題,在這一版本中,除了在正文中已經寫明出處的引文以外,已將引用和參考的文獻以腳註的形式逐一補齊。

初版中混淆了“茱萸”的幾個品種,即“食茱萸”“山茱萸”“吳茱萸”,其中“食茱萸”和“吳茱萸”屬於芸香科,“山茱萸”屬於山茱萸科,其中用作調味料的通常是“食茱萸”,初版中誤作“山茱萸”,現統改為“茱萸”。

初版中混淆了清代貴州思州府和思南府,思州府轄區約相當於現在的岑鞏縣西南和鎮遠縣東北,而思南府則約相當於現在的思南、印江、務川三縣轄境。現將其明確分開,並附上清代貴州地圖以供讀者參考。

新版有比較多修改的第一章節,還有章第四節“辣不是味覺”,第二章第三節“中醫對辣椒的認知”,第二章第六節“辣椒的性隱喻” ,第二章第七節“掛一串辣椒辟邪”,第三章第七節“邊疆的辣椒”。另外,其他各章節亦有零星的修改,這裡不一一列舉,希望讀者閱讀時能有驚喜的發現。

《新周刊》《南方人物周刊》

《一席》《一條》《中國日報》

《澎湃新聞網》《忽左忽右》火熱報導

1、一條,《中國吃辣史》,2019年7月,上海,線上視頻地址:

https://www.bilibili.com/video/BV1Bt411A74R

2、一席講座,《中國食辣史》,2019年8月17日,上海,線上視頻地址:

https://www.bilibili.com/video/BV1xE411i7N1

3、格致論道,《辣椒還能走多遠? 》,2020年11月14日,廣州,線上視頻地址:

https://www.bilibili.com/video/BV1Gh411y7ig

4、忽左忽右,《辣與現代移民飲食談》,2021年5月24日,廣州,線上音頻地址:

https://www.ximalaya.com/toutiao/12817863/418239828

5、400年來,辣椒如何征服國人味蕾《南方人物周刊》,曹雨專訪,2022年5月

6、中國食辣四百年——讀曹雨《中國食辣史》,魏延安,《中國日報》,2020年06月17日https://column.chinadaily.com.cn/a/202006/ 17/WS5ee98af2a31027ab2a8d0939.html

7?中國食辣史:廣東人引入辣椒,貴州人早吃辣椒,澎湃新聞網,2019年8月1日,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_4040569

8、“重口味”在中國還能流行多久? 《信睿週報》2019年10月15日 pp.8-11.

9、TEDx珠江新城2019年度大會:講呢D | Let's Talk Diversity,《廣州作為抗辣陣地是如何失守的? 》,2019年12月8日,廣州

第三節 中國人真的能吃辣嗎

許多中國人都對自己的吃辣能力頗為自豪,俗語說“湖 南人不怕辣,貴州人辣不怕,四川人怕不辣”。在許多北美、 西歐人的印像中,辣味也是中餐的標誌性味道之一,中國 人真的很能吃辣嗎?

要討論這個問題,我們先要把辣椒分為兩大類,即主要用於蔬 食的菜椒和主要用於調味的辣椒。根據中國農業部發布的資料,中 國的辣椒產量世界,然而根據聯合國糧農組織的資料,中國的 辣椒產量排名世界第二,遠少於印度,為什麼會有這樣的差異呢?

原來中國與聯合國辣椒統計的口徑是不同的,中國農業部對於辣椒的定義是茄科辣椒屬(Capsicum,Solanaceae)的所有植物,因此在統計上包涵了並不含辣椒素的甜椒等產品,而聯合國的辣椒統計則是以含有辣椒素(Capsaicin)的辣椒屬植物計入的,因此統計的數值有很大的區別。以中國為例,農業部的資料顯示 2015 年中國 辣椒產量世界,但其中 90% 為不含或者含有很少辣椒素的蔬食 品種。聯合國糧農組織的分類則是將蔬食辣椒與乾制辣椒分開,因鮮食辣椒一般作為蔬食的一種,乾製辣椒則屬於調味料,更能體現生產辣味調味料的情況,這種分類方式能更合理地表示生產的有辣味辣椒的數值。本書的討論對像是作為調味品的辣椒,因此作為蔬食的辣椒不在討論之列

2014 年中國干制辣椒產量306871 噸,種植面積45442 公頃,與1984 年的135000 噸,種植面積25500 公頃相比,種植面積增加了約2 萬公頃,而產量則增加了約17 萬噸,可以看到單位產值的顯著提高。 2014 年全球乾製辣椒產量 3818768 噸,種植面積 1688082 公頃,中國的產量只佔 8% 左右,種植面積則僅佔 2.7%。這主要是 由於中國與乾制辣椒生產的大國印度相比,有很高的單位產值; 當然,中國單位面積上所使用的化肥和殺蟲劑也遠遠高於印度。

考慮到出口和進口的情況,中國2014 年出口乾制辣椒大約20000 噸,進口乾制辣椒2000 噸(從印度進口的高辣度品種)左右, 那麼中國國內消費的干制辣椒則為288671 噸左右。中國國內的吃辣人口約有5 億人,佔中國總人口的40% 左右,那麼吃辣人口的干制辣椒年均消費量僅為580 克,若以13.75 億人口計,則人均消費量僅有210 克左右。以辣椒調味的情況來看,其實中國是一個吃辣比較普遍,吃辣人口上升較快,但總體而言並不能吃得很辣的國家, 印度、墨西哥、東南亞國家在吃辣的烈度上都大大超過中國,除去出口的數額,其中印度人年均乾製辣椒消費量約為800 克,墨西哥約為520 克,泰國約為700 克。因此中國人中吃辣的那部分人口, 從宏觀來說吃辣程度不如印度、斯里蘭卡等南亞國家,也比東南亞的泰國、緬甸、越南稍弱,大致與拉丁美洲國家的吃辣程度相當。

椒屬植物下有五大常見的栽培品種,分別是一年生辣椒 (Capsicum annuum)、灌木狀辣椒(Capsicum frutesces)、漿果辣 椒(Capsicum baccatum)、茸毛辣椒(Capsicum pubescens)、中華 辣椒(Capsicum chinense)。中華辣椒在 1776 年被荷蘭醫師雅坤(N.von Jacquin)在加勒比海地區發現,他誤認為這種辣椒來自中國,故而 將其命名為中華辣椒。 1 這五大品種中,以一年生辣椒為常見,中 國的杭椒、線椒、朝天椒都屬於這一品種,幾乎沒有辣味的甜椒也屬於這一品種。海南黃燈籠辣椒屬於中華辣椒種,是世界上辣的辣椒,娜迦毒蛇、哈瓦那辣椒、印度鬼椒都屬於這一品種。其餘的三種在中國很少栽培。

中國農業部計算辣椒產量時,一般將蔬食辣椒和作為調味料的辣椒合併計算,這樣的計算方式造成了一些誤解,蔬食辣椒中的一些品類是完全沒有辣味的,如圓椒、彩椒,即使是有辣味的蔬食辣椒,其辣度亦遠不如作為調味料的辣椒。不排除在中國飲食中一些 蔬食辣椒在菜餚中有鮮品調味料的作用,但為了研究區分的方便和定義的準確,本研究中將蔬食辣椒與作為調味料的辣椒原材料區別 看待。辣椒作為調味料主要有以下幾種形態,從加工的簡單到復雜 依次是乾辣椒、辣椒粉、辣椒醬。辣椒的辣素是辣椒素(Capsaicin), 且只在茄科植物辣椒中有;蒜、蔥、韭的辣素是蒜辣素(Allicin), 分子式是不一樣的,但是作用於人體的受體是一樣的,因此吃起來都有相近的刺激感。薑的辣素成分很複雜,不單純是觸覺,花椒的麻的感覺也是一種觸覺,來自於花椒α 麻素(Hydroxy α-Sanshool), 受體相同,但是產生的是50 赫茲的震顫,因此有麻的感覺。蒜辣素受熱容易分解,因此蒜和蔥燒熟了就不辣了,辣椒素很穩定,因此熟了仍然很辣,這種特性就使得辣椒非常適於習慣將食材與調味料一同烹煮的中餐。

中國不同地區吃辣的程度差異很大,西南地區的飲食辣味極 重,北方地區微辣,而東南地區幾乎完全不辣。對於中國不同地區吃辣顯著差異,西南大學的藍勇教授提出了兩種解釋:其一是自然因素,即長江中上游地區冬季冷濕、日照少、霧氣大,辛辣調味品有祛濕抗寒的功能,因此這一地區流行重辣;北方地區寒冷但乾燥,日照時間較長,因此屬於微辣區;東南沿海比較溫暖, 冬季雖然潮濕,但是日照仍然充足,所以淡食。其二是社會因素, 主要是移民的原因,有吃辣食俗的移民遷入後會影響當地的飲食風格。 1 藍勇的論點中有價值,也是引起爭議多的是日照時間 與辛辣度聯繫的觀點。

筆者認為藍勇的日照說並不能解釋這一問題,以全球視野來看, 印度、墨西哥、東南亞這些日常食用辣椒比較多的地區,並非日照較少的地區,反而是陽光充沛、氣溫很高的地區。而北歐、加拿大 這些日照不足、氣溫很低的地區,食用辣椒較少。因此日照說並不 足以解釋這一問題。

但藍勇的研究也有其價值,如果我們把對辣味的文化隱喻加入考慮,那麼是否由於中醫將驅寒、祛濕的文化想像賦予了辣椒,從而影響了辣椒在中國飲食文化中的地理分佈呢?因此本研究有必要探討辣椒在中國的文化隱喻。辣椒被賦予的文化想像不僅僅來自中醫,還有來自中國性文化和中國革命文化的賦意。同時,我們還有必要以文化比較的方法來考查辣椒,在其他文化當中,辣椒是否被賦予了相似的文化想像,抑或是完全不同的文化想像?來自不同文化對辣椒的想像, 是否有互相借鑒的情況?即伴隨著西方文化在 20 世紀的全球輸出, 其他文化是否參考了西方文化對於辣椒的文化想像?

筆者曾在2014 年至2015 年間在美國加州訪學,因筆者善於烹飪,故友人時常邀筆者為宴會主廚,許多美國人驚訝於筆者準備的菜餚中並無辣椒,而使用了許多他們不知道的香料搭配,詳詢之, 則當地人多認為有辣味是中國菜的特徵。這也許是因為辣味突出的 表徵使得它能夠掩蓋其他的味道,使食客無法準確地感知其他調味料的存在。中國飲食是善於使用多種調味品的,從程度上說,當代某些地方(如西南和東北地區)的中國菜調味略重,但絕不僅僅是辣味,中國飲食漫長且不間斷的歷史,使得它的地域差異極大,口味也極為重疊繁複。中國飲食積累了近四千年來的嘗試,一些文明 早期形成的飲食習慣仍有保留,如上古就已有的韭菹傳承至今成為華北還在廣泛使用的韭醬。在漫長的歷史中,不斷有外來食物加入中國飲食,歷史上有三個高峰時期:個是西漢時期出使西域,原產自中亞和西亞的胡椒、蒜、孜然、芝麻、小茴香都是這個時期進入中原的。第二個是盛唐時期,大量的產自印度和南洋的香辛料 進入中原,有丁香、肉桂、荳蔻等數十種之多。第三個是明末清初 時期,美洲原產作物進入中國,包括辣椒等茄科植物。可以說中國 飲食是調味料的集大成者,歷史上用過的,至今仍然常用;海外引 進的,一樣視同己出。而中國本土南北之距離也給予了種植這些調 味料好的環境,從熱帶到亞寒帶的植物都可以在中國種植。可以 說中國飲食的特點是一菜多味,百菜千味。

第四節 辣不是味覺

辣是一種痛覺,比賽吃辣實際上是較量忍耐疼痛的能 力,而誇耀這種能力實際上是通過展示忍受疼痛的能力從 而證明自己在身體對抗上佔優勢。

辣椒是以辛辣成為調味料的,但是我們常說的辣味其實並非一 種味覺,而是一種痛覺,這就是為什麼人類身體沒有味蕾的部位仍 然能感覺到“辣”。人的舌頭能夠感受到的味道只有酸甜苦鹹四種, 人在攝食含有辣椒素的食物時,辣椒素通過激活口腔和咽喉部位的 痛覺受體,通過神經傳遞將信號送入中樞神經系統。通過神經反射, 心率上升、呼吸加速、分泌體液,同時,大腦釋放內啡肽,使人產生愉悅感。

內啡肽是可與腦內嗎啡受體發生特異的結合反應而產生類似嗎 啡作用的多種內生肽類物質,有鎮痛和產生快感的效果。在人體受 到傷痛刺激,或者遭遇危險(如缺氧)時,腦內就會釋放內啡肽以 對抗疼痛,並使人放鬆愉悅。

良性自虐機制(benign masochism)可以用於解釋人為什麼熱衷 於吃辣椒,辣椒使人產生痛覺,從而欺騙大腦釋放內啡肽,但又不 會使人處於實際的危險當中。這種機制與人熱衷於乘坐過山車,或 是跳樓機,或是長跑(缺氧),或是看恐怖電影的機制是相同的。都是欺騙大腦釋放內啡肽而產生愉悅感的行為,又並不處於真正的 危險當中,因此稱為良性自虐。

辣椒還有止痛的功效,這一點很早就被中醫發現並利用,現在 以辣椒素為主要有效成分的止痛貼片仍然被廣泛使用。辣椒素止痛 的原理正在於痛覺受體,辣椒素會持續刺激神經細胞釋放痛覺受體, 導致細胞內此類物質耗竭,所以疼痛就得到了抑制。這種止痛方式 不會成癮,但只適用於風濕痛、外傷痛之類的疼痛,對內臟、三叉 神經的疼痛無效,這是因為表皮、肌肉、關節的神經纖維與內臟不同。辣椒主要用作外用藥品,貼劑、膏劑都很常見,治療局部的關節痛、 跌打損傷效果很好。

人類吃辣的行為與飲酒的行為有類似之處,都是通過對自我的 傷害來獲得同伴的信任的一種社交行為。學界對飲酒行為帶來信任的解釋是由於人類從血緣社會過渡到地緣社會時,遇見陌生人的概率大大提高,因此相互之間的交往要付出更高的“信任成本”,酒在這個時期作為一種昂貴的產品,勸酒就變成了一種犧牲自己的經濟利益來換取同伴信任的行為。 1 隨著工業化時代的來臨,酒的製造成本大幅下降,酒精度也大幅提升,相互之間勸酒就變成了一種身體上而不是利益上的“自傷”行為,共同喝酒這一行為也就隱喻著“我願意和你一起接受傷害”,由此而產生同伴之間的信任。吃辣的行為和信任關係產生的機制與喝酒類似,但是吃辣並不導致持續的傷害,1 而只是產生臨時的痛覺,共同吃辣的行為也就隱喻著“我願意與你一同忍耐痛苦” ,這種共情造成了信任的產生。

吃辣的行為還有一種炫耀忍耐痛苦能力的意義,在這層意義上, 文身也有相似的作用。習武之人在比試以前往往向對方展示文身, 表達的是“我在忍受痛覺上要比你更勝一籌”。俗話說,未學打架 先學挨打,能夠忍受痛苦顯然能在比武的時候獲得更大的優勢。吃 辣也是一種忍受痛覺的能力,這也是一種可以經過鍛煉來培養的能 力。一般來說,某人在長期吃辣以後,對辣造成的痛覺的忍耐能力會增強,也就是變得對痛覺較不敏感;反過來說,某人如果長期不吃辣,那麼對辣的忍耐能力則會下降。因此吃辣也有著向同伴們展 示自己有著更強的忍痛能力,而在身體較量中更佔優勢的意味。這就是為什麼我們總喜歡探討“哪里人能吃辣”這樣的問題,而不是去討論誰吃得更甜或者更咸,正是因為吃辣的能力體現了忍受疼痛的能力,我們才會熱衷於做這樣的比較。

另外,觀察同類的吃辣行為也會使我們獲得滿足感,這一點和 我們喜歡觀看暴力、恐怖場景有類似的心理機制。比如說在世界各地都經常發生的“吃辣椒比賽”以及前幾年在社交網絡上風靡一時的“冰桶挑戰”,我們喜歡看別人忍受痛苦的場面,這可以歸因於心理學所稱的“陰暗人格”。我們無須避諱,每個人或多或少都有 一些心理上的“陰暗面”,適度地滿足這種心理反而可以使我們更 加健康地生活。社會學研究表明,觀看暴力場景的電影,玩暴力內 容的遊戲,與人們在實際生活中的暴力行為有著負相關的聯繫。如 果把吃辣這種行為,放在心理學的“施虐 / 受虐”的維度下進行考慮, 那麼我們很容易發現痛苦與人類心理之間的普遍聯繫。

雖然辛辣並不是味覺,但由於人們長期習慣於稱呼辛辣的刺激感為“辣味”,本書中亦沿用這一習慣性表述,讀者們在閱讀本書時可以將“辣味”視為一個詞組,表達的意思是“進食辛辣食物帶來的感官刺激”。英文中的 pungency 一詞用於形容辛辣食物的特質, 與中文中“辣味”的意義相近,但沒有味覺的意思。這一表述通常 只在學界使用,英語日常用語中形容辛辣食物特質常用 hot(熱的) 或 spicy(富有香料味的)來表達。常見的調味品中具有廣義上的辣 味的不僅僅有辣椒,還有姜、胡椒等調味品,本書討論的對像是辣 椒以及其作為調味料的辛辣特質,即來自辣椒的辛辣(pungency)

國際通用的辛辣測量指標,即史高維爾指數(Scoville heat scale),是對辣度的量化表達。這種測量方法是美國藥劑師威伯·史高維爾(Wilbur Scoville)於1912 年發明的,具體方法是將一定重量的干制辣椒研成粉末,使其溶於酒精(辣椒素可溶於酒精),以固定濃度的糖水不斷稀釋辣椒的酒精溶液,直到五個經過特定訓練的受試者中至少有三個完全嘗不出辣味。如果所用的糖水重量與乾 制辣椒重量相等,那麼即為 100 史高維爾單位(Scoville Heat Units, 以下縮寫為 SHU),如果所用的糖水重量十倍於乾制辣椒重量,那 麼即為 1000SHU。 1 史高維爾指數屬於主觀測試法,有可能因為受 試者的敏感度不同而不能得出精確的結果。不過史高維爾指數雖然有主觀因素干擾,但其指數也相當可靠,與此後的完全客觀測量法所得出的結果相差極小,在飲食文化研究的語境下,這種細微的差距並不足以影響研究的有效性。

1980 年開始,美國香料貿易協會採用了一種更為精確的測 定辣椒素的方法,即高效液相色譜法。這種方法能夠完全排除主觀因素的干擾,從而得出更精確的辣椒素含量,這種測量方法得出的指數叫美國香料貿易協會辛辣指標(American Spice Trade Association Pungency Units),此指標的1 單位約等於16 史高維爾單位,因此可以相互換算。但是這一方法較為複雜,測試的成本 也比較高,國際範圍內並不普及,因此現在國際通用的測量方法仍是史高維爾指數。

從上表我們可以發現,大部分的干制加工型辣椒辣度都在 10000 單位以上,蔬食辣椒的辣度一般在 1500 單位以下。中國的辣 椒調味品由於加入了鹽、油和其他成分,辣椒醬的辣度一般比干制 加工型辣椒略有下降,常見的辣椒醬辣度一般在 2000-5000 單位。

臺中鍾**[0920***227]

11分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺北朱**[0960***230]

半小時前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

新北柳**[0978***608]

5分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

高雄張**[0920***906]

15分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺北王**[0966***780]

4分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

高雄趙**[0932***401]

15分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

桃園吳**[0946***703]

11分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

新北李**[0956***915]

5分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺南方**[0956***808]

12分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

桃園柳**[0966***902]

7分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺中錢**[0932***690]

2分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

新竹吳**[0978***727]

25分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺南黃**[0966***868]

2分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺中仲**[0918***978]

2分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

桃園趙**[0968***677]

11分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

桃園錢**[0920***201]

半小時前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

桃園趙**[0960***907]

5分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺北錢**[0920***355]

25分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

新竹陳**[0946***526]

5分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺中楊**[0951***604]

25分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

嘉義楊**[0998***390]

半小時前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

嘉義謝**[0966***198]

12分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

嘉義李**[0960***546]

12分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

新竹鍾**[0986***491]

2分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

嘉義方**[0933***120]

5分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺北錢**[0960***362]

半小時前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺北周**[0933***790]

7分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺中鄭**[0956***839]

15分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺南黃**[0978***576]

7分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺北仲**[0946***618]

20分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺南周**[0986***481]

20分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

新北黃**[0956***765]

7分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

桃園劉**[0960***143]

20分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

基隆楊**[0938***896]

半小時前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺北方**[0966***746]

11分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

高雄李**[0933***116]

25分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺中黃**[0978***279]

11分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺南王**[0946***114]

25分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

桃園吳**[0938***907]

15分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺中仲**[0998***615]

7分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

新北劉**[0933***564]

半小時前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺中吳**[0933***955]

半小時前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

新竹黃**[0956***529]

25分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

新北陳**[0938***100]

半小時前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

新北張**[0956***834]

15分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

新北王**[0938***180]

半小時前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺南吳**[0998***362]

15分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

新北錢**[0960***562]

5分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

臺北仲**[0933***660]

25分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

桃園柳**[0968***196]

11分鐘前酸食志+臭食志+食辣史(全三冊) - 酸食志+臭食志+食辣史(全三冊)

NT$1230

【全植物飲食生活良方+素食養生事典+輕鬆學做全蔬食】全3冊

NT$2399

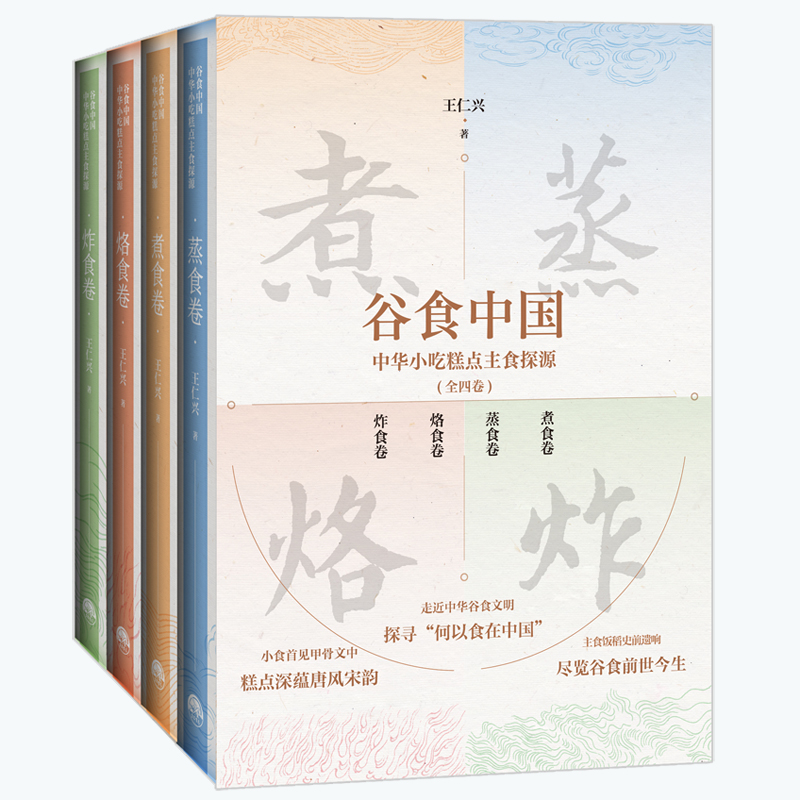

2025年1月新書推薦:【穀食中國:中華小吃糕點主食探源】 套裝(全四卷)

NT$1380

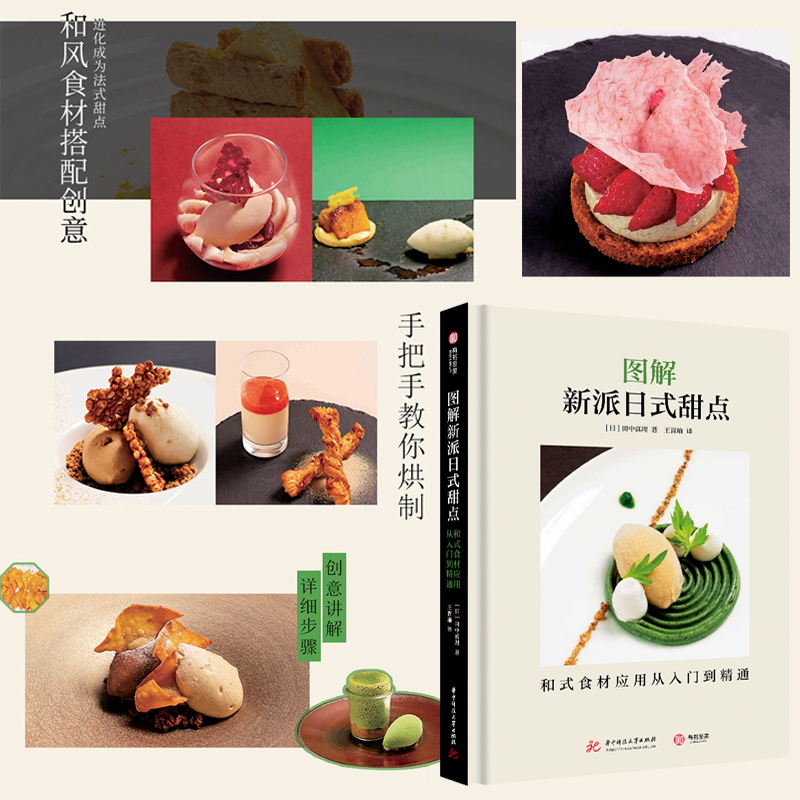

圖解新派日式甜點:和式食材應用從入門到精通

NT$1400

日本人氣餐廳佐酒肉料理+串料理:日本人氣名店創意食譜(全兩冊)

NT$1499

2024新書推薦:高顏值創意飲品+新式茶飲112款+輕斷食果蔬汁(全三冊)

NT$1400

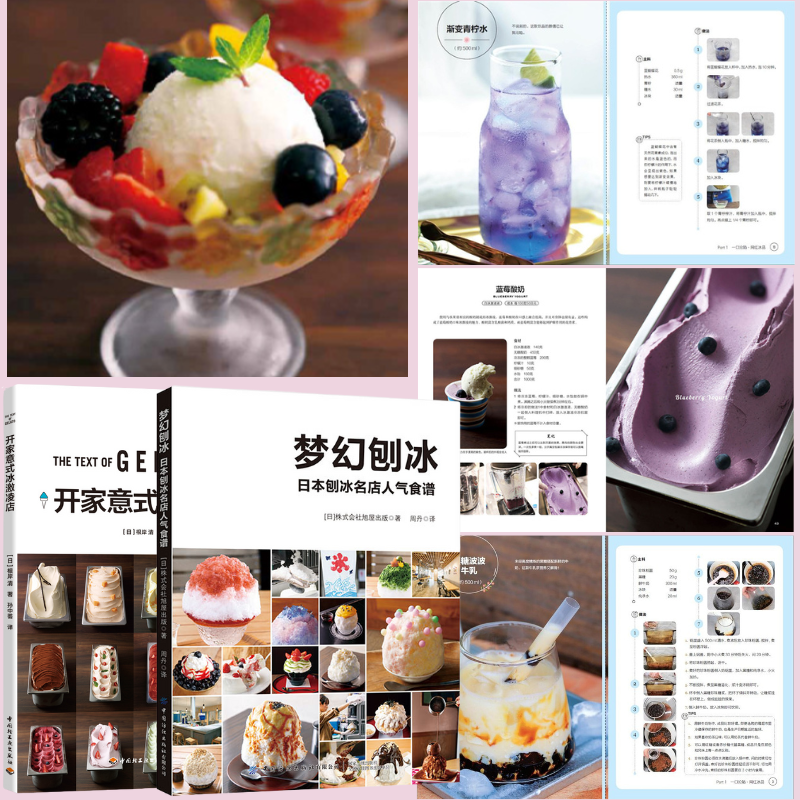

日本刨冰名店人氣食譜:【夢幻刨冰】+【意式冰淇淋】

NT$2750

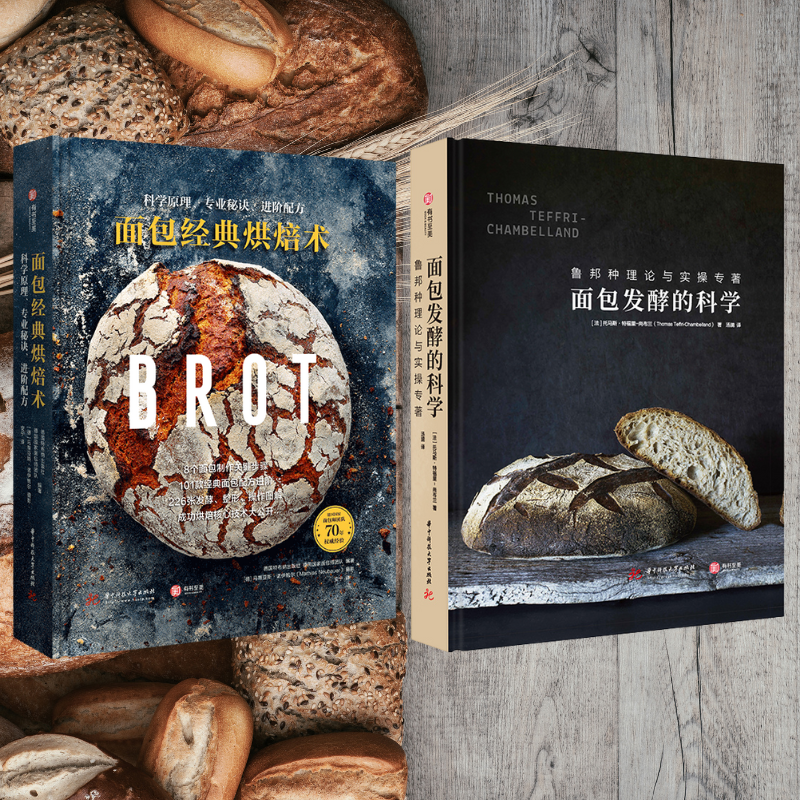

【麵包發酵的科學:魯邦種理論與實操專著】+【麵包經典烘焙術:科學原理、專業秘訣、進階配方】

NT$1699

【第四波精品咖啡學】

NT$2568

法國藍帶麵包寶典+拉魯斯·法國經典甜品寶典(全兩冊)[精裝]

NT$2850

【自然酒】

NT$1830

今天又想吃三明治了:水果、雞蛋與麵包的百種靈感搭配

NT$2000

【法國藍帶麵包寶典】+【專業麵包師的精選配方:麵包的創新風味美學】

NT$1380

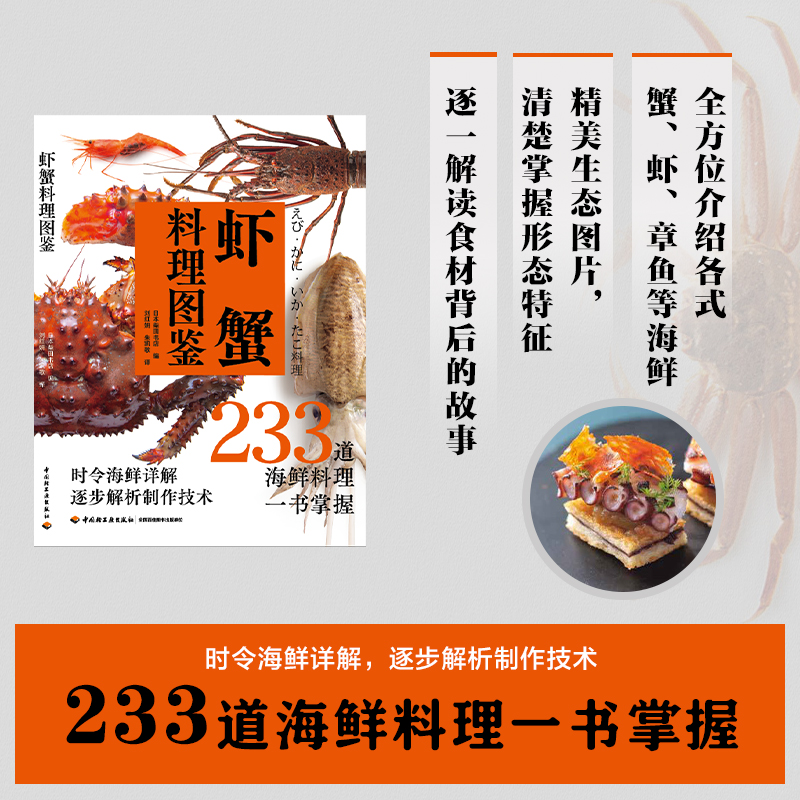

日本柴田書店:【蝦蟹料理圖鑒】

NT$1650

瑞典咖啡大師:【咖啡聖經】(全新精裝,質重3公斤)

NT$1480

【香料咖哩圖解事典】+【香料圖解全書】(全彩塑封兩冊)

NT$3350

【魚膠賞談】+【魚膠滋味】

NT$1650

咖啡烘焙:【烘豆基礎手冊】+【進階實踐手冊】(全彩塑封兩冊)

NT$1450

【世界牛肉指南】+【牛肉料理寶典】(全新塑封兩冊)

NT$1999

液體的智慧:【關於調製完美雞尾酒的科學與藝術】(全新塑封)

NT$2999

【新東方烹飪名廚時尚精品菜系列】(八冊)

NT$1500

要來一杯嗎:【創意人氣冰咖啡】+【咖啡遇上雞尾酒】(全新塑封兩冊)

NT$1750

《波爾多葡萄酒學院品鑒課》+《紅酒之書》2冊

NT$1650

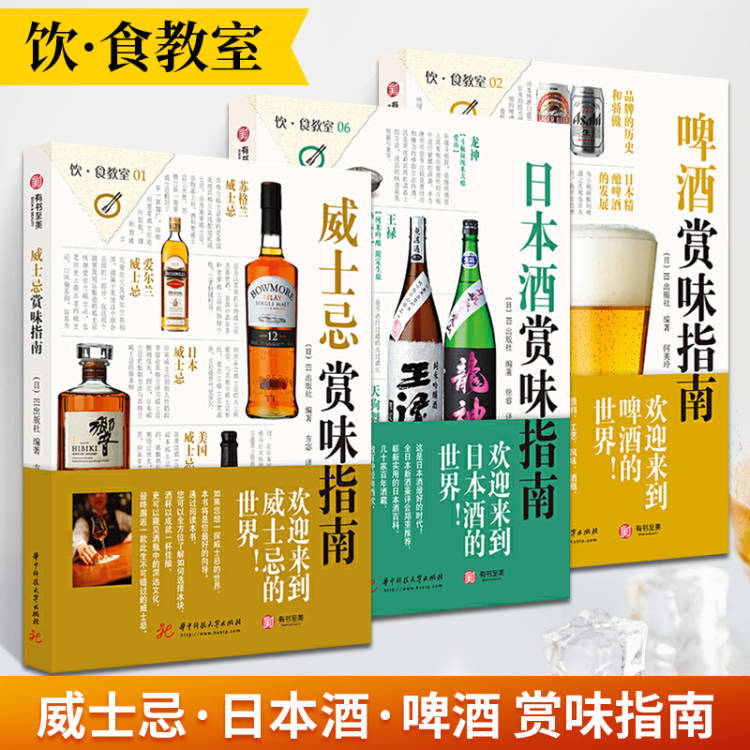

威士忌+日本酒+啤酒賞味指南(全3冊)

NT$1800

《DK威士忌品鑒課堂》+《品鑒威士忌典藏版》2冊

NT$1200

《紅茶之書》+《紅茶帝國》2冊

NT$1650

香港點心系列(頂級點心師+特級點心師+高級點心師)【全套3本】

NT$1969

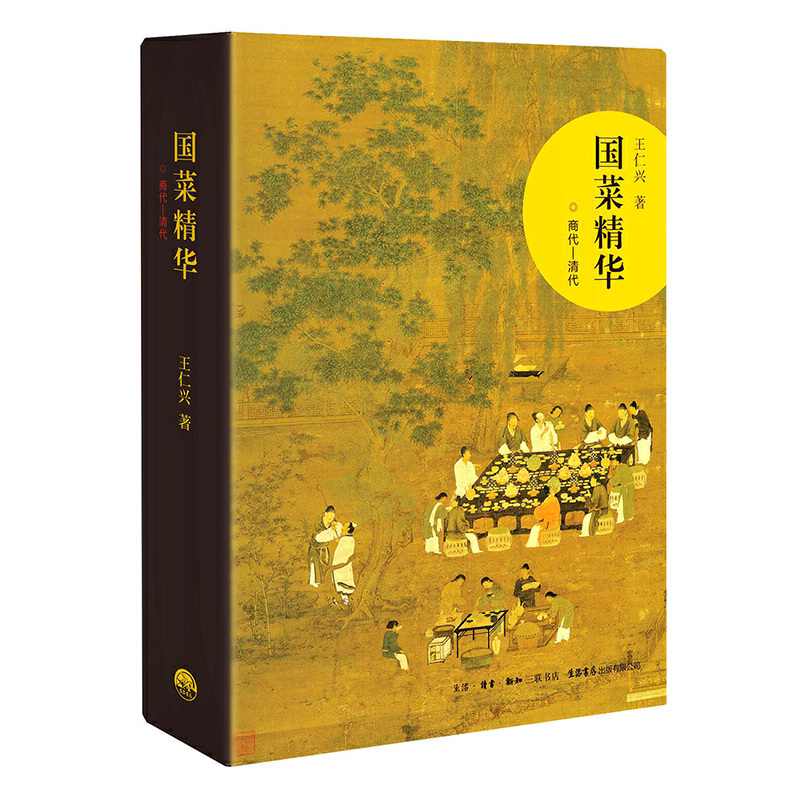

國菜精華[精裝大本]

NT$1588

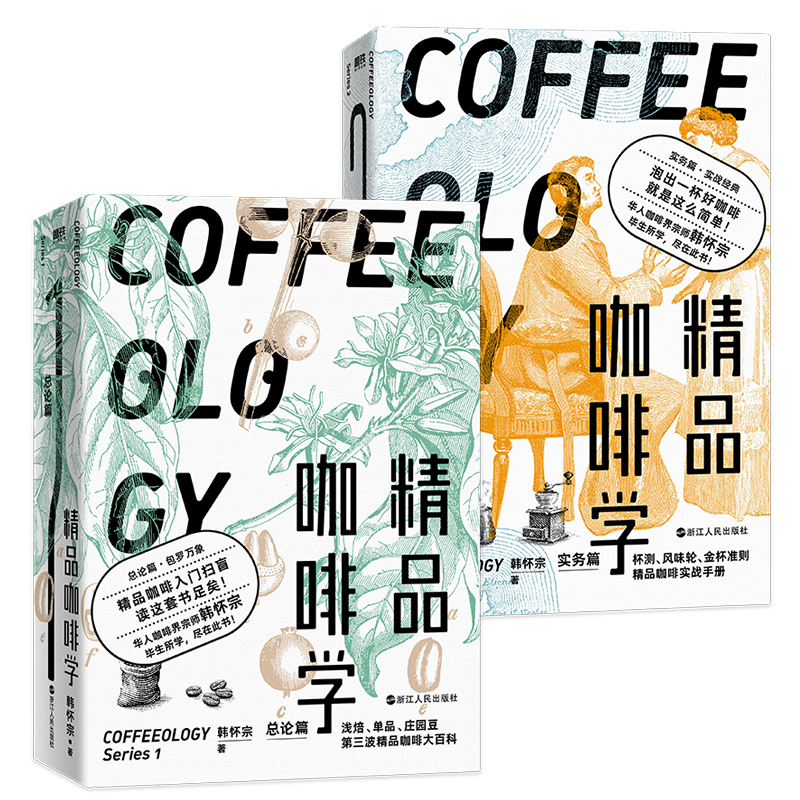

精品咖啡學(2冊套裝)

NT$1180

極簡輕食+低熱量主食沙拉(全兩冊)

NT$1469

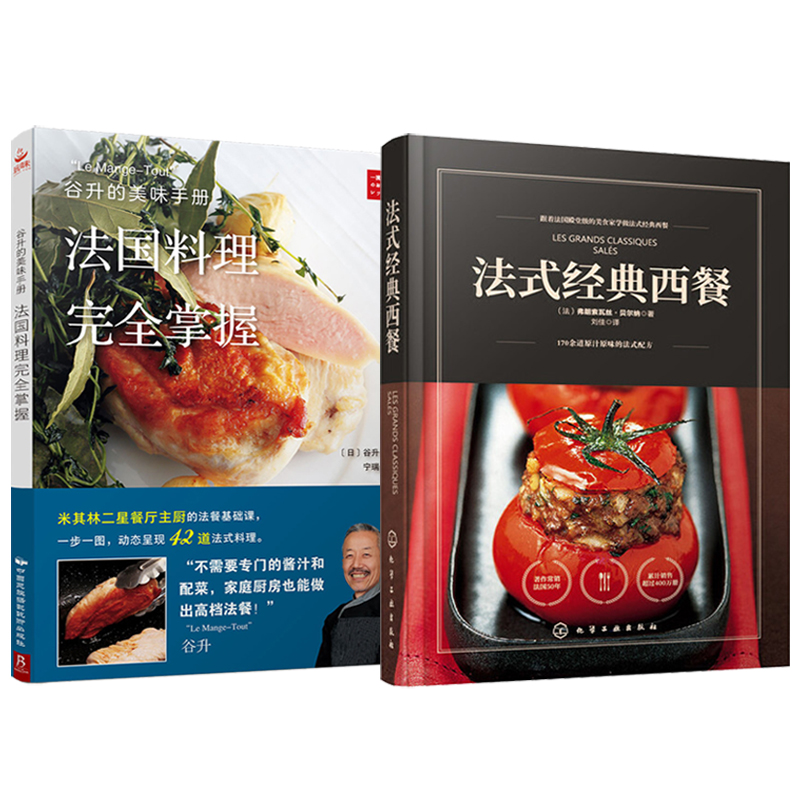

法式經典西餐+谷升的美味手冊:法國料理完全掌握(全兩冊)