支持7-11 全家超商取貨 貨到付款

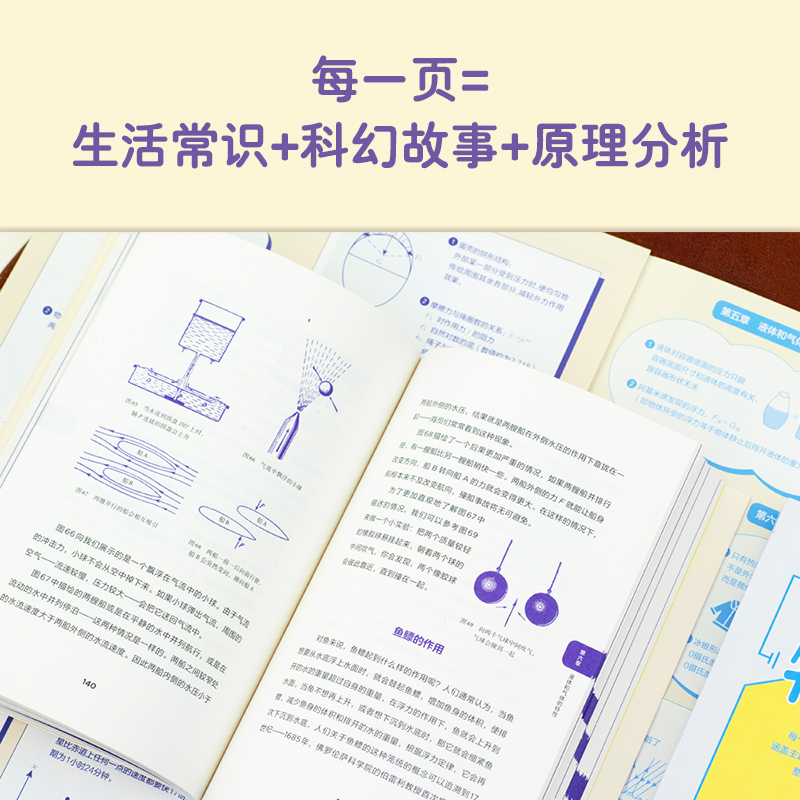

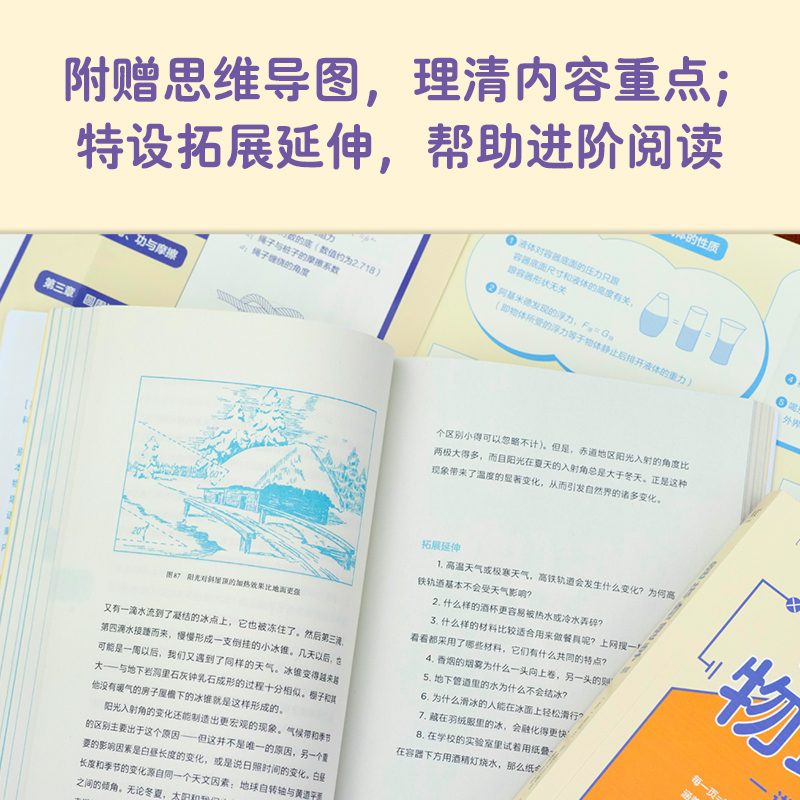

每一頁=生活常識+科幻故事+原理分析;主題=力+光+物質+磁+電+聲波;附贈心智圖,理清內容重點;特設拓展延伸,幫助進階閱讀;精美雙色 印刷,收錄原版插圖!

◆精良底本:選擇《趣味物理學》系列作者修訂的完整版本,是作者生前的集大成之作。

◆精準翻譯:專邀果麥版《從一到無窮大》、果麥版《物理世界奇遇記》譯者陽曦擔綱《趣味物理學》的翻譯,專邀果麥版《童年的秘密》譯者 李依臻擔綱《趣味物理學》進階篇翻譯。

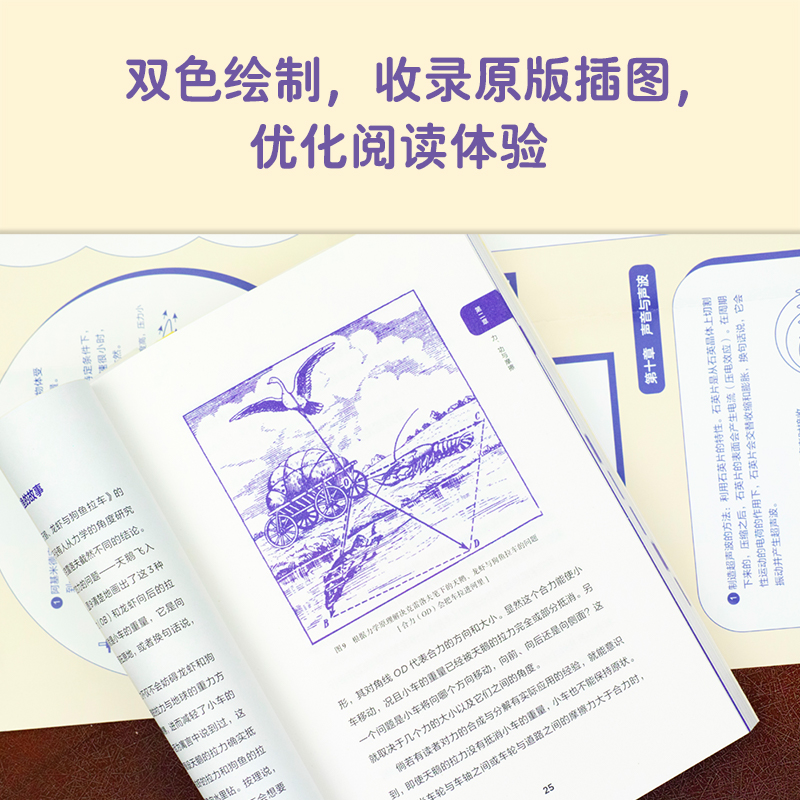

◆精美印刷:雙色印刷,高清修復數百幅插圖,優化閱讀體驗。

◆拓展延伸:《趣味物理學》根據每章內容,結合當下時事,在每一章章末佈置課後練習題,小讀者們可以藉此融會貫通,並加深對物理的興趣。

◆附加價值:隨書附贈心智圖,一張圖理清整本書的主題與知識點,減輕閱讀障礙。

看似波瀾不驚的生活裡,湧動著許多物理原理!

比如說:

端坐在椅子上的你,根本沒辦法站起來;

行走是一系列向前的摔倒動作;

一噸木頭竟然比一噸鐵重;

我們看到的日出其實比太陽的實際位置高;

我們很難擠碎一枚雞蛋,因為蛋殼的拱形結構;

旋轉的陀螺不倒,全靠上面每一點所做的圓週運動;

凸出的魚眼提高了折射率,讓魚在水下才能看清楚;

離舞台10公尺的觀眾,竟不如100千公尺之外的聽眾更快聽到聲音。

和別萊利曼一起,穿透日常事物的表象,

了解物理學的趣味與奧秘 !

順便附上作者親述的寫作初衷:

這本書的目標不是介紹新的知識,而是幫助你「了解自己已經知道的東西」。 換句話說,它想刷新你的物理學基礎認知,使之生動,並教你學會運用這些知識的各種方式。 所以,書中有很多趣味問題、腦筋急轉彎、奇聞軼事、好玩的實驗、悖論和出乎意料的類比——這些來自日常世界和科幻作品的內容都和物理有關。

科幻小說最適合出現在這樣的書裡,所以別萊利曼大量引用了儒勒·凡爾納、H. G. 威爾斯、馬克·吐溫和其他作家的作品,因為除了供人消遣以外,這些作家描繪 的幻想實驗很適合作為物理課的案例。 他想透過《趣味物理學》激發讀者的興趣,勾起讀者的好奇心,因為我相信,你對某樣東西越有興趣,就越願意去深入鑽研它,也越容易理解它的意義—— 從而獲取更多的知識。

這本書希望你能從物理學的角度沿著科學的脈絡思考,將物理學知識與日常事物緊密地連結在一起。 「科普作家引領讀者從基礎的通識出發,走向深刻的思想和嚴肅的研究,他透過簡單的討論或顯著的案例,介紹根據這些事實得出的主要結論,激發讀者不斷提出更新的問題。科普 作家不應預設讀者不思考,或無法、不願思考。恰恰相反,他應該預設潛在的讀者熱切地希望開動大腦,並透過自己認真艱苦的工作輔助、引導對方邁出最初的幾步, 教會他繼續獨立前行。”

雅科夫‧伊西達洛維奇‧別萊利曼,蘇聯科普作家,趣味科學創始人。

別萊利曼一生發表了1000多篇文章,出書105本,其中大部分是趣味科普讀物。 他的《趣味物理學》《趣味代數學》《趣味幾何學》《趣味力學》等作品堪稱世界科普經典。 他的作品也被翻譯成漢語、英語、德語、法語、波蘭語、西班牙語、葡萄牙語、義大利語、匈牙利語等多種語言,在世界各地出版和發行。

俄羅斯知名科學家、火箭技術先驅者之一格魯什科稱讚別萊利曼是「數學的歌手、物理學的樂師、天文學的詩人、宇航學的司儀」。 他將文學語言和科學術語巧妙地融為一體,將生活實踐與科學理論有趣地結合在一起。

為了紀念他,月球背面上的一座環形山以他的名字命名。

《趣味物理學》目錄:

作者序

第一章 速度和速率 運動的構成

我們的速度有多快?

逆時間而行

一秒的千分之一

慢速攝影機

我們什麼時候繞太陽運動得更快?

車輪之謎

輪子動得最慢的地方

腦筋急轉彎

帆船從哪裡啟航?

第二章 重力和重量 槓桿 壓強

試著站起來!

走和跑

如何跳下行駛的汽車?

抓住一顆子彈

西瓜炸彈

如何稱量自己的體重?

物體在什麼地方比較重?

墜落的物體有多重?

從地球到月球

飛向月亮:儒勒凡爾納VS真相

錯誤的秤也能稱出正確的重量

比你想像的更強壯

尖銳的物體為什麼特別尖銳?

舒服的…石頭床

第三章 空氣阻力

子彈和空氣

大貝莎

風箏為什麼會飛?

活的滑翔機

熱氣球般的種子

延遲跳傘

迴力鏢

第四章 旋轉與永動機

如何分辨煮熟的蛋和生的蛋?

旋轉

墨跡旋風

被欺騙的植物

永動機

“小毛病”

“動力來自這幾個球”

烏菲姆採夫的蓄電池

“一個不是奇蹟的奇蹟”

另外幾種永動機

連彼得大帝都想買的永動機

第五章 旋轉與永動機

兩個咖啡壺

古羅馬人的“無知”

液體壓力…向上

哪個桶子比較重?

液體的天然形狀

彈頭為什麼是圓的?

「填不滿」的酒杯

不愉快的特性

永不沉沒的硬幣

篩子打水

泡沫幫助工程師

偽永動機

吹肥皂泡

最薄

不用弄濕手指

我們怎麼喝東西?

改進漏斗

一噸木頭和一噸鐵

沒有重量的男人

永遠動鐘

第六章 熱

奧克特亞布斯卡亞鐵路什麼時候更長?

抓不到的小偷

艾菲爾鐵塔有多高?

從茶杯到水位尺

澡堂裡的靴子

如何創造奇蹟?

自上弦鐘

引人深思的香煙

在沸水裡也不會融化的冰

上面還是下面?

來自緊閉窗戶的風

神秘的旋轉

冬天的外套能溫暖你嗎?

腳下的季節

紙壺

冰為什麼是滑的?

冰錐問題

第七章 光

凝固的影子

蛋裡的雞

滑稽攝影

日出問題

第八章 反射和折射

看穿牆壁

會說話的腦袋

前面還是後面?

鏡子是可見的嗎?

鏡子裡面

對著鏡子畫畫

最短和最快

飛翔的烏鴉

萬花筒

幻象宮殿和海市蜃樓宮殿

光為什麼會折射以及它如何折射

更長的路反而更快

“新魯濱孫漂流記”

用冰點火

幫助陽光

海市蜃樓

“綠光”

第九章 視覺

攝影術發明之前很多人不會做的事

怎麼看照片?

照片該放多遠?

放大鏡的奇特效果

放大照片

電影院裡最棒的位置

致圖畫雜誌讀者

怎麼看畫?

兩個維度裡的三維

立體鏡

雙眼視覺

單眼和雙眼

鑑偽

巨人眼裡的世界

立體鏡裡的宇宙

三眼視覺

立體的閃光

透過火車車窗觀察

透過有色眼鏡觀察

“奇蹟影子戲”

神奇的變形

這本書有多高?

鐘樓錶盤

黑與白

哪個比較黑?

凝視肖像

其他視錯覺

近視

第十章 聲音和聽覺

找回聲

以聲為尺

聲鏡

劇場裡的聲音

海底迴聲

蜜蜂為什麼會發出嗡嗡聲?

幻聽

蚱蜢在哪裡?

耳朵的把戲

《趣味物理學進階篇》目錄

力學基礎

最簡單的出行方式

停下吧,地球

空郵

不停歇的軌道

自動人行道

難解的定律

巨人斯維亞托戈爾之死

人可以在沒有支撐的情況下

行走嗎

火箭為何升空

烏賊是怎麼游泳的

搭乘火箭遨遊星際

力、功與摩擦

天鵝、龍蝦與狗魚的故事

與克雷洛夫的意見相左

敲碎一枚蛋的殼

逆風航行的帆船

阿基米德真的能撬動地球嗎

凡爾納筆下的大力士與

歐拉定理

怎樣打結才牢固

假如沒有摩擦

「切柳斯金號」失事的物理原因

自動平衡的木棒

圓週運動

旋轉的陀螺為什麼不倒

雜技

與哥倫布不同的豎蛋方法

消失的重力

假如你是伽利略

你我之間的爭論

如何贏得這場爭論

魔球的奧秘

液體望遠鏡

飛躍大回環

馬戲團裡的數學題

缺失的重量

萬有引力

引力究竟有多大

連接地球與太陽的鋼纜

我們能擺脫萬有引力嗎

卡沃爾和他的朋友是如何

飛往月球的呢

月球上的半小時

在月球上射擊

無底之井

童話世界中的鐵道

如何開鑿隧道

乘著砲彈旅行

牛頓山

幻想中的大砲

沉重的帽子

怎樣減緩急劇加速帶來的

傷害

寫給數學愛好者們

液體和氣體的特性

無法沉潛的海

破冰船是如何運作的

去哪裡尋找沉沒的船隻

如何實現儒勒凡爾納和

H.G. 威爾斯的幻想

如何讓「薩特闊號」破冰船重

見天日

水力永動機

是誰發明了「氣體」一詞

一項看起來很簡單的任務

水池問題

神奇的容器

空氣的力量

新式希羅噴泉

可別喝不到

倒扣的玻璃杯中的水有多重

輪船為什麼會互相吸引

伯努利原理及其效應

魚鰾的作用

波浪與渦流

地心之旅

想像與數學

在幽深的礦井中

平流層氣球

熱現象

扇子

為什麼風會讓我們感覺更冷

沙漠裡的熱風

面紗可以保暖嗎

冷氣罐

不用冰的冷櫃

人類所能承受的高溫極限

溫度計還是氣壓計?

煤油燈的玻璃罩有什麼用處

為什麼火焰不會自己熄滅

儒勒凡爾納遺漏的章節

水為什麼能撲滅火呢

以火製火

沸水可以將水煮開嗎

雪可以將水煮開嗎

氣壓計湯

沸水總是滾燙的嗎

熱氣騰騰的冰塊

用煤炭製冷

磁與電

慈石

指南針之謎

磁力線

怎樣使鋼磁化

龐大的電磁鐵

磁力戲法

電磁鐵在農業方面的用途

磁力飛行器

懸棺

電磁運輸

火星人對決地球人

鐘錶與磁力

磁力永動機

博物館的難題

另一個幻想的永動機

近似永動機

飲水鳥

地球的年齡

電線上的小鳥

閃電光芒下

閃電的價值

室內的雷雨

光的反射、折射與視覺

多角度人像照片

太陽能引擎與加熱器

隱形帽

隱身人

隱身術的威力

透明的標本

隱身人看得見嗎

保護色

迷彩色

眼睛在水下能看到什麼

潛水員是怎麼看清的

水中的透鏡

游泳新手面臨的危險

看不見的針

從水面下看水上世界

深水裡的顏色

視覺盲點

月亮看起來有多大

天體的視覺大小

為什麼顯微鏡放大物體

視錯覺

凸顯身材的衣服

哪一個看起來更大

想像力

再談視錯覺

放大的網點

奇特的車輪

時間顯微鏡

尼普科夫圓盤

兔子為什麼斜著眼睛看東西

為什麼黑暗中所有的貓都是灰色的

冷光

聲音與聲波

聲音與無線電波

聲音與子彈

不存在的爆炸

假如聲速變慢

最漫長的談話

最快的傳播方式

擊鼓傳聲

雲朵與空氣的迴聲

無聲之聲

超音波技術

格列佛與小人的聲音

每天讀兩天的當天報紙

汽笛問題

多普勒效應

罰單的故事

以聲音的速度行駛

儘管自20世紀以來,現代科學突飛猛進、日新月異,不過由於別萊利曼這本書涉及的問題多是對日常生活現象的科學解釋,故絕大多數知識並未過時,現在讀起來依然興趣盎然, 這主要歸功於這本書的三大特點:趣味性、生活化、講解通透。

——中國科學院自然科學史研究所研究員 史曉雷

推薦一套影響我很多年的書,蘇聯科普作家別萊利曼的《趣味物理學》系列,無論是文筆,還是講故事,都是娓娓道來,在我這文科生的心裡埋下理科 的種子……推薦給所有的孩子家長,不會讓你後悔的書。

——中國社科院國際問題專家 張國慶

書中迴避了枯燥的說教,而是與讀者分享一些神奇的故事,有趣的難題、各種奇談怪論,一起討論其中的科學知識。 它所能做到的,不是要「教會」讀者多少新知識,而是幫助讀者對他在科學方面已掌握的基本知識有更深入了解,並且能夠活學活用。

——少年商學院

《趣味物理學》是一本妙趣橫生、引人入勝的科普讀物。 書中不僅有物理學領域的大量知識,還有令人著迷的各種物理學相關故事,故事內容或來自日常生活中的常見事件,或取材自著名的科幻作品,如儒勒·凡爾 納、威爾斯、馬克吐溫及其他一些經典作品,以此引起讀者對物理學的興趣,開拓讀者的視野,同時加深讀者對物理學重要理論的認知。

——谷聲熊

我出身寒門,讀書的條件比較艱苦,童年沒有太多的書可以讀,讀中學時才看了些雜書。 別萊利曼的科普著作對我影響比較大,開闊了我的視野,由星空到地球,引起我對世界的嚮往。

——科普作家 金濤

試著站起來!

如果我說你沒辦法從椅子裡站起來,你一定覺得我在開玩笑——可是真的,如果以某種特定的方式坐在椅子裡,哪怕沒有任何束縛,你也站不起來。 不信我們試試看。 上半身直立,腳不能收到椅子底下。 現在,不要移動你的腳,也不要向前傾身,試著站起來。 不管你多努力都做不到。 除非把腳收到椅子下面,或是身體前傾,否則你怎麼都站不起來。

在給出解釋之前,請容我先介紹一下身體,尤其是人體的平衡機制。 物體只有在它的重心的垂線穿過其底部時才不會倒下。 有些傾斜得太厲害的圓柱體一定會倒。 但反過來說,如果圓柱體的重心垂線穿過它的底面,那它就不會倒。 著名的比薩斜塔、博洛尼亞斜塔和阿爾漢格爾斯克的斜鐘樓都是斜的,但它們不會倒塌,也是基於同樣的原理——這幾座建築物重心的垂線並未超出其地基 的範圍,而且它們的地基都埋在地底深處。

你的身體重心垂線必須落在雙腳的輪廓以內,你才不會摔倒,所以單腳站立才那麼難,要在繃緊的繩子上保持平衡則更難。 我們的「底面」很小,所以重心的垂線很容易落到這個範圍以外。 你有沒有註意到那些「老水手」的奇怪步態? 他們一生中的大部分時間都待在顛簸的甲板上,身體的重心垂線隨時可能落到底面積外,所以他們才會養成這樣的習慣:在甲板上走路時雙腳盡可能地朝兩邊分開 ,佔據更大的空間,以免跌倒。 就算回到了堅實的地面上,他也自然而然地保持了自己習慣的搖搖擺擺的走路方式。

下面我們再舉一個反面的例子:試圖保持平衡的努力也能塑造出優美的姿態。 把貨物頂在頭上的搬運工往往體態健美——我假設你已經注意到這件事了。 你也可能看過頭頂罐子的女性精緻的雕像。 因為頭上頂著東西,所以他們必須挺直自己的頭和身體。 也因為頭頂有東西,所以無論他們朝哪個方向傾斜,都會讓重心垂線產生比平常更嚴重的偏移,超出身體底面的範圍,進而失去平衡。

現在回頭來看本章開頭我提出的問題。 你坐在椅子上,你的身體重心位於脊椎附近——大約在肚臍上方20公分的位置。 以此位置為起點作一條垂線,它會穿過雙腳後方的椅面。 你已經知道了,一個人要想站起來,他的重心垂線必須落在雙腳的輪廓範圍以內。 既然如此,要站起來,我們要么向前傾身,改變身體的重心位置;要么把腳收到椅子下面,好讓重心垂線穿過身體的底面。 這正是我們從椅子站起來時常做的動作。 如果不允許你這樣做,你永遠站不起來——正如你已經試過的那樣。

冬天的外套能溫暖你嗎?

如果我告訴你,你的毛大衣根本沒辦法溫暖你,你大概覺得我在開玩笑。 但假如我能證明這一點呢? 請看下面這個實驗。 取一支普通溫度計,記錄它的讀數。 然後用你的毛皮大衣把它包起來,放幾個小時,再次記錄溫度計的讀數。 它應該和原來一模一樣。 現在你是不是信了,毛皮大衣沒辦法溫暖你? 而且說不定還會讓你更冷! 取兩袋冰塊,其中一袋用毛皮大衣包起來,另一袋放在盤子裡。 等盤子裡的這袋冰融化以後,解開大衣,你會發現第一袋冰塊完全沒化。 如你所見,大衣至少肯定沒辦法帶給你溫暖,恰恰相反,它看起來似乎還有降溫的效果,因為冰融化的時間變長了!

所以,冬天的外套能溫暖你嗎? 如果「溫暖」的定義是熱交換,那麼答案是不能。 燈能產生熱交換,火爐也可以,我們的身體也行,它們都是熱源。 但你的毛皮大衣不是熱源,它本身不會產生任何熱量,只能幫助我們的身體減少熱量的損失。 所以披著毛皮的溫血動物——事實上,它們的身體就是一種熱源——摸起來比沒有毛皮的暖和得多。 但我們拿來做實驗的溫度計不是熱源,所以就算用毛皮大衣把它包起來,它的讀數自然也不會改變。 裹在大衣裡的冰化得慢,也是因為大衣的導熱能力很差,它會阻止冰塊吸收周圍的熱量。

地面上的雪的作用類似毛皮大衣,和所有粉末狀的物體一樣,雪也是熱的不良導體,所以它能幫助地面減少熱的損失。 被雪層覆蓋的地面溫度往往比露天的位置高10℃左右。

所以,「冬天的外套可以溫暖你嗎?」這個問題的答案是:它只能幫助我們的身體保溫,事實上,不是外套溫暖了我們,而是我們溫暖了外套。

劇場裡的聲音

喜歡看戲、聽音樂會的人都很清楚,劇院的聲學效果有的很好,有的很糟糕。 有的劇院能把演講和音樂清晰地傳到相當一段距離以外,有的劇院哪怕坐得很近都聽不清楚。

不久前人們也認為,劇場聲學效果的好壞完全取決於運氣。 現在建築者已經找到了一些抑制負面混響的途徑和方法。 雖然我不打算在這個主題上多做展開,因為恐怕只有建築師才感興趣,不過請容我強調一句,避免聲學缺陷的途徑主要是創造吸收多餘聲音的表面。

敞開的窗戶吸收聲音的效果最好——就像孔洞吸收光線的效果最好。 順便說一句,估算消音效果時,我們採用的標準單位是一平方公尺敞開的窗戶。 觀眾自身吸收聲音的效果也很棒,每個人大約相當於半平方公尺敞開的窗戶。 「觀眾真的能把演講者的話聽『進去』。」一位物理學家這樣說過。 如果沒有能聽進去話的觀眾,演講者也真的會很困擾。

聲音被過度吸收也不是什麼好事兒,因為第一,這會削弱演講和音樂的聲音;第二,這還會過度抑制混響,讓聲音聽起來顯得單薄脆弱。 正如我們所看到的,一定程度(既不長也不短)的混響是有益的。 每座劇院所需的殘響程度各不相同,負責設計的建築師必須對此做出估算。

從物理學的角度來說,劇院裡還有一個有趣的地方,就是提詞廂。 提詞廂的形狀總是一樣的-你有註意過嗎? 這是物理學決定的。 提詞廂的天花板是一面凹面聲鏡,它承擔著雙重功效:第一,避免提詞員說的話被觀眾聽到;第二,把提詞員的聲音反射到舞台上的演員耳朵裡。

走和跑

有的事情你每天都要做成千上萬次,有生之年,日復一日,那你應該非常了解它們,難道不是嗎? 是的,你會回答。 然而事實並非如此,就拿行走和奔跑來說,還有比這更熟悉的事嗎? 但我想問,你們中有多少人清楚明白地知道,我們走和跑的過程中實際上是在做什麼,或者說這二者的區別在哪裡。 我很確定,大部分人會發現自己的描述陌生得令人震驚,以下這段話出自保羅·伯特教授的作品《動物學講座》(裡面的插畫是我畫的):

假如一個人單腳站立,比如說右腿,然後進一步假設他抬起腳跟,同時身體前傾。 以這樣的姿勢,他的重心垂線會自然而然地移到身體的底面以外,所以他必然向前摔倒。 幾乎就在這個動作開始的瞬間,他迅速向前邁出左腿,讓左腳落在重心垂線前方的地面上。 這樣一來,重心垂線再次回到了雙腳支撐的範圍內,於是身體恢復了平衡——這個人向前走了一步。

他也許會保持這個相當累人的姿勢,不過他應該會希望繼續前進,於是他再次前傾,讓重心垂線移到底面外,然後在即將摔倒時再次邁腿(這次是右腿) 向前,這樣他就又往前走了一步。 如此周而復始。 因此,行走其實是一系列向前摔倒的動作,只是行走的人及時地將後面那條腿邁到新的支撐位置,從而恢復了平衡。

我們試著探尋一下這個問題的本質。 假設第一步已經踏出去了。 在這一刻,右腳仍踩在地面上,而左腳剛好碰到地面。 如果這個人走得不是特別慢的話,他的右腳應該已經提起來了,因為這個動作讓他得以前傾身體,打破原來的平衡。 左腳先碰到地面,接下來,等到整個左腳在地上站穩,右腳已經完全提了起來,與地面不發生任何接觸。 同時,隨著股三頭肌的收縮,原本在膝蓋處微微彎曲的左腿瞬間繃直。 這讓半彎的右腿得以向前移動,不必接觸地面。 隨著身體的運動,右腳開始接觸地面,為下一步做好準備。 在這一刻,左腿只有腳趾的部分還停留在地面上,左腳即將完全離開地面,開始下一輪動作。

奔跑和行走不一樣的是肌肉的突然收縮讓踩在地面上的那隻腳有力地繃直了,將身體推向前方,所以奔跑時你的整個身體會完全離開地面,雖然只有很短的一段 時間。 然後你會再次落到地面上,靠著另一隻腳支撐,隨後這隻腳又會迅速邁向前方,同時,身體繼續停留在空中。 因此,奔跑由一系列不斷交換的單腳跳組成。

有的人可能覺得,在水平的人行道上行走消耗的能量為零,但事實並非如此。 對走路的人來說,他踏出每一步的過程中,身體的重心都會向上移動幾厘米,然後再落回原來的高度。 計算表明,沿著水平道路行走消耗的能量大約相當於讓身體向上移動同樣距離所需能量的1/15。

冰為什麼是滑的?

打過蠟、表面光滑的地板比沒打過蠟的滑得多。 既然如此,光滑的冰面豈不是也應該比崎嶇不平的冰面更滑? 但現實卻恰恰相反,雪橇在崎嶇不平的冰面上跑起來比在光滑的冰面上順暢得多——如果你親自拉過雪橇,那你可能已經發現了這個問題。 崎嶇不平的冰面為什麼比平坦的冰面更滑? 冰之所以是滑的,並不是因為它的表面有多光滑,而是因為它在受到壓力時熔點會下降。

現在我們來看看,當你拉雪橇或滑冰時實際上發生的事情。 踩著冰刀的我們把全身的重量壓在一塊很小的區域上,這塊區域的面積可能只有幾平方毫米。 回想一下本書的第二章,你會發現,穿冰刀的人對冰面施加了一個很大的壓力。 在這樣的壓力下,冰的熔點會降低。 假設冰面的溫度是攝氏-5 度,滑冰者施加的壓力讓他腳下的冰面熔點降低了6攝氏度或7攝氏度,那麼這個位置的冰就會融化,在冰刀和冰面之間積聚薄薄的 一層水。 難怪滑冰者能在冰上輕鬆滑行。 無論他滑到冰面上的哪個地方,同樣的過程都會再次重複。 滑冰者不斷地在水的薄層上滑行。 只有冰擁有這種特殊的性質。 一位物理學家甚至說它是「自然界裡唯一一種滑溜溜的物體」。 其他所有物體都只是表面光滑而已。

現在,說回我們最初的問題。 崎嶇不平的冰面為什麼比平坦的冰面更滑? 我們已經知道,接觸面越小,同等重量的物體產生的壓力越大。 一個人的身體在什麼情況下產生的壓強較大? 是在平坦的冰面上還是在崎嶇的冰面上? 顯然,他在崎嶇冰面上產生的壓力更大,因為在這種情況下,支撐他身體的只有冰面上的幾個凸點。 壓力越大,冰融化得越快,因此也變得越滑——前提是雪橇的滑道夠寬(但薄薄的冰刀在崎嶇的冰面上不會滑得更輕鬆,因為動能產生的熱量 會切開冰面上的凸點,讓冰刀更充分地接觸冰層)。

壓力會讓冰的熔點降低,這特性解釋了我們周圍的許多現象。 被緊緊擠壓在一起的冰塊會凝結成一大塊,正是因為這個原因,丟雪球的男孩們也會無意識地利用這種特性──一片片的雪花之所以能被捏成雪 球,正是因為壓力降低了它們的熔點。 我們堆雪人時同樣利用了這個原理。 (所以一旦霜凍特別嚴重,散落的雪就很難捏成雪球或堆成雪人,我想背後的原因應該不用解釋了吧。)經過無數行人的踩踏,人行道上的雪會慢慢變成堅硬 的冰層。

理論計算的結果表明,要讓冰的熔點降低1 攝氏度,我們必須對它施加130公斤/平方公分的壓強,這個數字相當可觀。 別忘了,在融化的過程中,冰和水承受著同樣的壓力。 但在我們剛才介紹的幾個案例中,承受強大壓力的只有冰,冰融化後產生的水承受的是大氣壓力,所以在這種情況下,壓力對冰熔點的影響要大得多。

最簡單的出行方式

17 世紀的法國諷刺作家西哈諾·德·貝爾熱哈克曾在其著作《月球簡史》中描述過一件據說是親身經歷的神奇事件:有一天,他在做實驗時,忽然身體與實驗 儀器升到半空,過了半晌,當他降落到地面上時,卻驚奇地發現自己並非身在法國,甚至不在歐洲,而是來到了加拿大。 奇怪的是,西哈諾·德·貝爾熱哈克對這次跨洋飛行深信不疑,他堅稱,當他在空中時,地球繼續向東旋轉,因此他降落到了加拿大而非法國。

不得不說,這真是一種又便宜又省事的出遊方式。 只要升到空中停留片刻,就能一路向西,去一個完全不同的地方。 這種方式若是可行,又何苦再鞍馬勞頓? 只要在空中等待稍許,就能抵達目的地。

可惜這一切都只是想像。 首先,半空中的我們並沒有真正與母星地球分離,我們仍然聯繫在一起,因為包裹我們的空氣也參與地球的自轉。 空氣──或密度較低的氣層──以及空氣中的雲、鳥、蟲、飛機,都隨著地球一同旋轉,倘若空氣不與地球一起旋轉,那我們就會被猛烈的風暴所席捲 ,與這種風暴相比,最糟糕的颶風也如同和風一般(颶風或龍捲風的風速是40米/秒或144千米/ 小時,而在聖彼得堡的緯度,地球將載著我們以230米/秒 或828千米/ 小時的速度在空氣中穿梭)。

無論是我們靜止,空氣流動,還是空氣靜止,我們運動,都沒有什麼區別,在這兩種情況下,我們所感受到的風力是相同的。 假若有人騎自行車以100千米/小時的速度前行,即使在平靜無風的天氣裡,也得頂風行進。 即使我們能夠升到大氣層的頂端,或者如果地球根本沒有大氣層,我們也無法採用貝爾熱哈克所描述的那種簡單的旅行方式。 實際上,當我們離開旋轉的地球表面時,我們將繼續以相同的速度——地球在我們腳下移動的速度——在慣性的作用下繼續移動。 再次回到地球上時,我們會發現自己還在之前的位置。 這就像是在行駛中的火車車廂內跳躍,離地和落腳的位置是相同的。 誠然,我們在慣性力的作用下(沿著切線)做直線運動,我們腳下的地球是在追蹤一條弧線,但在較小的時間間隔內,這一點可以完全被忽略。

阿基米德真的能撬動地球嗎

「給我一個支點,我能撬起地球!」傳說這是古希臘著名物理學家阿基米德的豪言壯語。 普魯塔克曾在其著作中描述道:「有一次,阿基米德給他的親戚和朋友敘拉古國王希倫寫了一封信。他在信上說,如果給他一個支點, 他能撬動任何重物。他對這一理論已經達到了自負的程度。他還妄言道,如果有另一個地球,他就能在另一個地球上撬動我們棲居的地球。”

阿基米德認為,如果他有一根槓桿,即使以最弱的力量也能撬動最重的物體。 我們只需要將力施加在槓桿的長力臂上,而讓短力臂來撬動重物。 因此,他相信只靠雙手按壓一根長長的槓桿的力臂,就能輕易地抬起很重的物體,即使這個物體的質量等同於地球(為避免歧義,我們把「撬動地球」理解 為在地球表面撬動一個質量相當於地球的物體)。

不過我認為,如果這位偉大的科學家知道地球具有多麼巨大的品質的話,絕對不敢再妄出豪言。 讓我們設想一下,如果阿基米德真的找到了另一個地球作為支點,而且,他能奇蹟般地製作出一根長長的槓桿。 那麼,請你們猜測一下,如果把跟地球同質量的重物抬高1 厘米,需要花費多長時間? 答案是至少要3000萬年!

天文學家已經知道地球的品質了。 如果我們稱一下與地球質量相同的重物,那麼它的重量大概是:600000000000000000000噸

假設一個人在不借助外力的情況下,能夠舉起60公斤的重物,那麼為了“抬起地球”,就必須準備一根超長的槓桿,它的長力臂必須是短力臂的100000000000000000000000 倍。

我們可以輕易地計算出, 如果要將短力臂抬高1厘米, 槓桿的另一端需要在浩渺的宇宙中劃出一條長達1000000000000000000千米的弧線。 如果阿基米德打算將地球抬高1 厘米,那麼他就需要越過巨大的距離來按壓槓桿,這會耗費他多少時間呢?

假設阿基米德可以在1 秒內將60公斤的重物抬高1 公尺(幾乎等同於一匹馬的力量),他將地球抬起1 厘米,就要1000000000000000000000秒,也就是3000萬年! 即使阿基米德一輩子都在按壓槓桿,他把地球抬起的高度也遠不及一根纖細的髮絲。

儘管阿基米德機智過人,但他也無法想出什麼手段來明顯地縮短按壓槓桿的時間。 因為根據力學黃金定律,如果一種機器的力有缺損,它的位移就會增加。 換句話說,就算阿基米德能以30萬千米/ 秒的速度(大自然中最快的速度-光速)按壓槓桿,他也需要花費千萬年的時間,才能將地球撬起1厘米 。

與哥倫布不同的豎蛋方法

哥倫布曾提出一個著名的問題——如何將雞蛋豎起來。 他的解決方式非常簡單,那就是將雞蛋的一頭敲破(順便說一句,這則廣為流傳的故事其實並不是真實的,據說有人將很久之前的故事放在了哥倫布身上,故事原本的主人公 是義大利建築師布魯內萊斯基,他建造了佛羅倫斯大教堂的巨大穹頂,他曾說「我建造的穹頂就像這顆雞蛋一樣,能依靠一個尖尖的點支撐而屹立不倒」) 。

事實上,哥倫布的解決方案是完全錯誤的。 當哥倫布敲破雞蛋時,他改變了雞蛋的形狀,這意味著豎立的雞蛋不再是雞蛋,而是變成了其他的東西。 問題的核心正在於雞蛋的形狀。 一旦形狀改變,我們就是在用另一個物體取代雞蛋,因此哥倫布的答案並不是問題的正解。

我們還有一個辦法,可以在不改變雞蛋形狀的情況下,利用陀螺原理來解答這位大航海家的問題。 只需使雞蛋圍繞長軸旋轉,無論是雞蛋的尖頭還是圓頭朝下,雞蛋都能堅持一段時間不倒下,圖27向我們展示了操作方法。 有一點需要提示各位讀者,做這個實驗用到的雞蛋必須是煮熟的。 這在哥倫布的故事裡並非無跡可循,因為他在提出這個問題時,隨手從餐桌上拿起了一個雞蛋,我想餐桌上的雞蛋不可能是生的。 如果用生雞蛋的話,就無法使它旋轉豎立,因為生雞蛋的內部全是液體,蛋液會阻礙生雞蛋的旋轉。 順帶一提,許多家庭主婦都靠這個方法來分辨雞蛋的生熟。

魚鰾的作用

對魚來說,魚鰾起到什麼樣的作用呢? 人們通常認為,當魚想要從水底浮上水面時,就會鼓起魚鰾,增加魚身的體積,使排開的水的重量超過自身的重量,在浮力的作用下,魚就會上升到水面 。 當魚不想再上升,或想下沉到水底時,那它就會縮緊魚鰾,減少魚身的體積和排開的水的重量,根據浮力定律,它會再次下沉到水底,人們關於魚鰾 的這種籠統的概念可以追溯到17世紀——1685 年,佛羅倫薩科學院的伯雷利教授首次提出了這個理論。 在此後的200多年中,沒有人對此抱持懷疑,因此它被寫入了每一本教科書中。 直到最近,科學家經過研究調查後發現,這個理論完全不成立。

魚鰾無疑可以幫助魚在水中浮沉,被切除魚鰾的魚只有拼命地擺動魚鰭才能在水面上漂浮,一旦魚鰭停止擺動,它就會像一顆石頭一樣沉到水底。

那麼魚鰾真正的作用是什麼呢? 事實上,它的作用非常有限,它只能幫助魚停留在一定的深度,在這個深度的水里,魚排開的水的重量與它本身的重量相等。 當魚擺動魚鰭讓自身下沉到更深的地方時,周圍強大的水壓就會壓縮魚身及魚鰾,這時,魚排出的水的重量就會小於它本身的重量,因此魚開始下沉 ,它下沉的深度越深,承受的水壓就越大,每下沉10米,水的壓力就增加一個大氣壓力,魚的身體就會被壓縮得越來越小,下沉的速度也就 越來越快。

當魚脫離平衡狀態,擺動魚鰭往上游動時,也會出現同樣的現象,只不過方向是相反的。 這時周圍的水壓減小,魚鰾膨脹了起來(之前魚鰾裡的氣壓與周圍的水壓是均衡的),魚的體積增加,因此開始向上浮動。 魚上浮的高度越高,魚身的體積就膨脹得越大,上升的速度就越快。 魚無法透過「壓縮魚鰾」的方式來實現沉浮,因為魚鰾壁沒有肌肉組織。

我們可以透過以下的實驗證明,魚是透過被動的方式擴大和縮小身體體積的。 我們把一條用氯仿麻醉過的鯉魚放

入一個裝滿水的密封容器裡,讓容器內保持和天然水池一定深度的壓力相近的高壓。 這時,魚會翻著肚皮一動不動地漂在水面上。 如果我們把它稍微按到水中,它會再次浮上水面。 如果我們把它按到靠近容器底部的位置,它就會沉到水底,但如果我們將它按到這兩個位置的中間,它就可以保持一個平衡的狀態,既不會下沉,也不 會上浮。 回想一下剛剛講過的魚鰾的被動脹縮,你就會明白這是怎麼一回事了。

因此,和人們普遍持有的認知相反,魚不能自由地脹縮自己的魚鰾,魚的體積只能隨著外部壓力的增減而被動地發生變化——這也符合玻意耳- 馬略 特定律。 事實上,這種體積的變化會對魚造成傷害,因為它會迫使魚以越來越快的速度上浮或下沉,換句話說,只有在魚一動不動的情況下,魚鰾才能維持魚的平衡 ,而這種平衡是不穩定的。 漁夫觀察到的情況印證了我們的觀點:他們在深水中捕魚時,常常看到魚從魚鉤或漁網掙脫,但這些魚並沒有潛回到深水中,而是會飛快地浮上水面,有些 魚的魚鰾甚至從嘴裡凸了出來。

這就是魚鰾真正的作用,不過我們探討的是魚鰾在魚上浮和下沉的過程中起到的作用,除此之外,魚鰾是否還有其他作用呢? 其實到目前為止,我們對魚鰾的功能仍然知之甚少,只對它在流體靜力學方面發揮的作用做出了合理的解釋。

月亮看起來有多大

如果問身邊的朋友,月亮看起來有多大,你會聽到各種各樣的答案。 大多數人覺得月亮像銀盤一樣大,也有少數人覺得月亮如茶碟、蘋果或櫻桃一般大,我聽到一個學生說他認為月亮“像一張能坐12 個人的圓桌一樣大”,我 也看到一位作家在書裡寫道月亮「大約有1俄尺寬」(1俄尺約0.711公尺)。

為什麼面對同一個物體,我們會有如此不同的感覺? 因為我們在無意識中對自己與月亮的距離做出了不同的判斷。 覺得月亮狀如蘋果的人,比起那些認為月亮形如銀盤或桌子的人,所想像的自己與月亮之間的距離要短得多。

既然大多數人覺得月亮像銀盤一樣大,那我們不妨計算一下,月亮距離我們多遠時,才會和銀盤的大小一樣呢? 答案是不到30米,沒想到我們在不知不覺中把高懸在夜空中的月亮想像這麼近!

多數情況下,產生視錯覺的原因是我們對距離的錯誤估計。 我清楚記得,當我還是小孩時,也曾有過被視錯覺愚弄的經驗。 那是一個春天,我第一次離開城市,到郊外遊玩。 我看到草地上有一群正在吃草的牛,卻不知道自己與牛其實相距甚遠,心想這些牛的大小竟然如侏儒一般,以後再也遇不到這麼小的牛了! (成年人也很難逃過這種視錯覺,小說《農夫》的作者就在書中寫道:「這裡的村莊彷彿只有一掌大小,叢叢的樹木貼在橋邊,農屋、山丘 和白樺林緊靠村舍。所有的房子、果園和田園都像過家家的道具——樹木如細小的枝丫,河流如銀鏡的碎片。」)

天文學家透過測量天體與眼睛之間形成的視角,來估測天體的大小。 這個視角指的是從天體兩端延伸到觀察者眼中的兩條直線所形成的角度。 眾所周知,角的單位有度、分和秒,如果問天文學家月亮有多大,他不會說月亮如蘋果或銀盤一樣大,而是會說月亮視角約為「半度」。 也就是說,從月亮兩端延伸到我們眼裡的兩條直線會形成一個半度的角。 這種估測天體大小的方法不僅合理,還能避免爭議。

根據幾何學原理,如果物體與我們之間的距離達到直徑的57 倍,物體與眼睛之間就會形成1度的視角。 舉個例子,把一個直徑為5公分的蘋果放到距離我們5公分×57公分遠的地方,視角為1度。 如果距離變成2倍,視角就會變成0.5度,如月亮視角。 你的確可以說月亮看起來像蘋果一樣大,但這種說法有一個前提,那就是你與蘋果之間的距離必須是570公分。 如果你要將月亮的大小比喻為銀盤,那就要把銀盤放在30公尺外的地方。 許多人都不敢相信月亮會變得這麼小,但如果把一枚6便士的硬幣放在距離我們2米遠——硬幣直徑114 倍——的地方,硬幣就能完全地遮住月亮。

如果我讓你將你所見的月亮畫下來,你可能會覺得無從下筆,因為你所見的月亮可大可小,取決於你的眼睛與月亮之間的距離。 假設這個距離是我們平常讀書畫畫的距離——明視距離,正常人眼的明視距離為25厘米,我們來估算一下,在書上畫一個月亮,這個月亮應該多大。 這個問題並不難解:用25公分除以114,得到的結果是略超過2毫米,也就是字母「o」的大小。 真沒想到月亮以及太陽(太陽和月亮的視覺大小幾乎相等)看起來會這麼小。

你可能已經注意到了,直視太陽一段時間之後,就會看到一圈模糊的光暈,這就是所謂的光痕,它的視角與太陽視角相等,它的視覺大小也會發生變化,當你 仰望天空時,它和太陽的大小一樣;當你埋頭讀書時,它又變成了字母“o”的大小,這說明我們的計算是正確的。

臺中仲**[0920***890]

25分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

高雄符**[0966***421]

4分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

臺中鍾**[0946***200]

25分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

高雄錢**[0933***997]

12分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

基隆黃**[0920***347]

半小時前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

臺南朱**[0920***333]

7分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

臺中朱**[0960***736]

半小時前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

高雄吳**[0946***353]

2分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

臺北周**[0956***931]

7分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

桃園符**[0918***500]

25分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

嘉義楊**[0988***736]

5分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

臺南孫**[0960***421]

7分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

新竹王**[0956***716]

2分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

新竹趙**[0986***535]

半小時前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

臺中趙**[0960***184]

11分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

基隆陳**[0938***307]

25分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

新竹陳**[0978***957]

4分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

高雄錢**[0933***949]

25分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

新竹錢**[0998***185]

15分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

臺北孫**[0951***624]

7分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

臺南謝**[0920***228]

5分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

嘉義柳**[0998***957]

4分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

桃園孫**[0966***162]

半小時前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

臺北趙**[0998***893]

15分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

臺北張**[0988***688]

5分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

臺北張**[0956***587]

7分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

高雄陳**[0946***769]

12分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

新北柳**[0986***144]

12分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

嘉義仲**[0938***444]

7分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

高雄謝**[0960***880]

20分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

新竹朱**[0978***247]

4分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

臺北柳**[0918***622]

12分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

桃園李**[0966***580]

2分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

新竹王**[0968***715]

5分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

新北鍾**[0998***349]

15分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

高雄仲**[0968***531]

5分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

高雄楊**[0932***385]

25分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

基隆楊**[0946***126]

12分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

新北鍾**[0966***614]

15分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

臺北鍾**[0951***688]

25分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

新北方**[0938***573]

15分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

桃園仲**[0966***395]

11分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

臺北謝**[0998***783]

半小時前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

桃園李**[0960***777]

4分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

新北陳**[0968***635]

12分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

基隆楊**[0938***519]

25分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

新北鍾**[0968***137]

2分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

新北劉**[0978***511]

11分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

臺北鍾**[0968***856]

5分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

臺南謝**[0960***791]

4分鐘前趣味物理學(全二冊) - 趣味物理學(全二冊)

NT$1550

高中數學題型全解【函數篇+立體幾何篇+三角函數篇】全3冊

NT$1520

【高中數學思想方法導引+高中數學公式定理導引+高中數學基礎知識導引】全三冊

NT$1890

超通俗高考數學:講透【平面解析幾何+函數+集合、數列與不等式+概率統計+立體幾何】全五冊

NT$1600

幾何原本:歐幾里得原理十三卷(全三冊)

NT$2000

2024新書推薦:羅伯特 布利策:數學思維1+2+3原書第7版【邏輯與數+代數與幾何+機率、統計與圖論】全三冊

NT$3100

普林斯頓大學出版社鎮社之寶:數學與藝術(精装、超大开本,重达3公斤)

NT$1699

丘成桐的數學觀:真與美+仁者無敵面積法:巧思妙解學幾何+少年數學實驗(第2版)全三冊

NT$1500

神奇的俄羅斯數學遊戲(3本套裝 莫斯科智力遊戲+神奇的數學)

NT$1299

數學不無聊:全化繁爲簡的幾何故事+妙趣橫生的數學故事(共四冊)

NT$1600

有趣的矩陣+代數奇思+幾何妙想(全三冊)

NT$1898

俄羅斯數學教材選譯:現代幾何學:方法與應用(全三冊)

NT$1950

幾何學的力量+微積分的力量+數學的力量(全三冊)

NT$1850

【世界著名平面幾何經典著作鉤沉幾:何作圖專題卷】(共三卷)

NT$2280

【天然產物生物合成:化學原理與酶學機制】

NT$3050

量子計算與量子信息/與量子比特共舞/量子計算公開課/一種應用方法

NT$2400

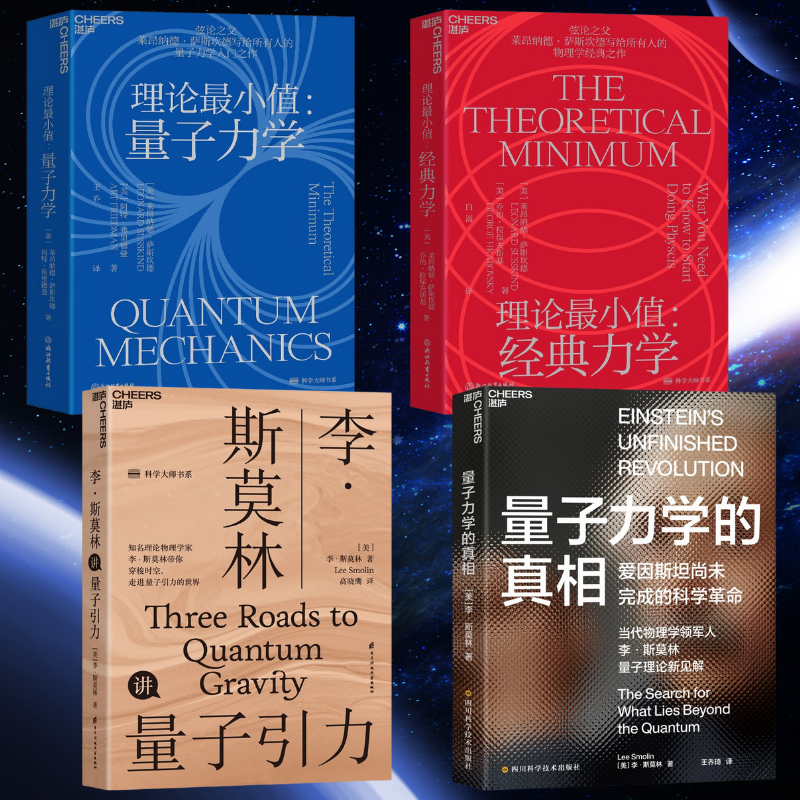

理論最小值:【經典力學】+【量子力學】+【量子引力】+【量子力學的真相】

NT$3300

【數學領域經典著作】基礎拓撲學/純數學教程/不等式/矩陣計算/複分析:可視化方法/伊藤清概率論

NT$4000

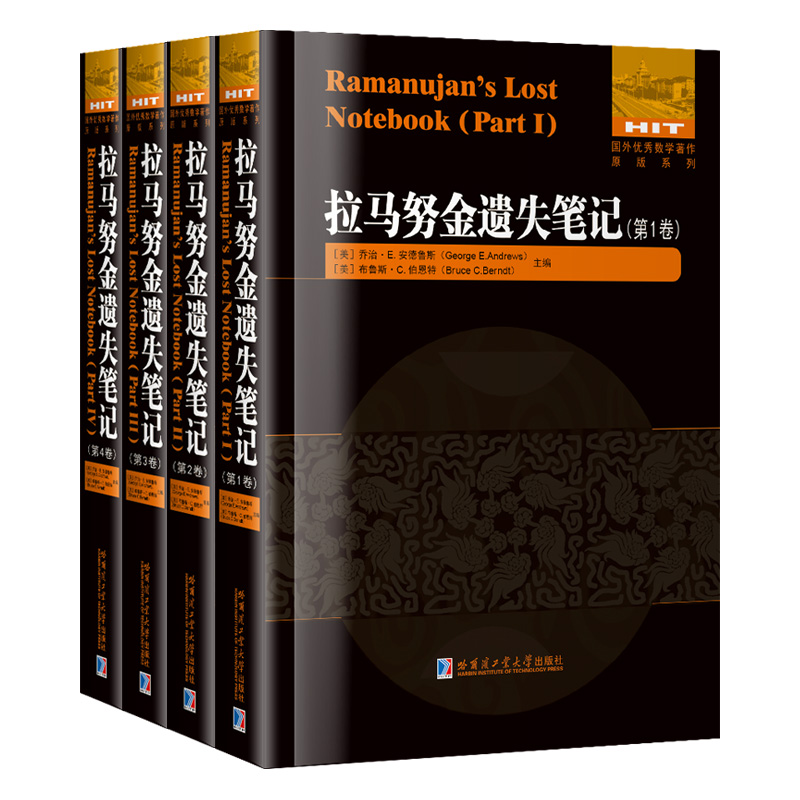

拉馬努金遺失筆記套裝全4卷 第1+2+3+4卷 (英文經典)

NT$2560

【新書推薦】粒子物理學中的規範理論實用導論(套裝):第1卷+第2卷 第4版

NT$1750

【量子傳】+【量子空間】+【量子世界的發現之旅】(全新塑封三冊)

NT$1145

圖靈數學系列:最後的數學問題/代數的歷史/貝葉斯的博弈/數學那些事/不可能的幾何挑戰/誰在擲骰子

NT$1785

數學建模33講+少年數學實驗(第2版)

NT$1680

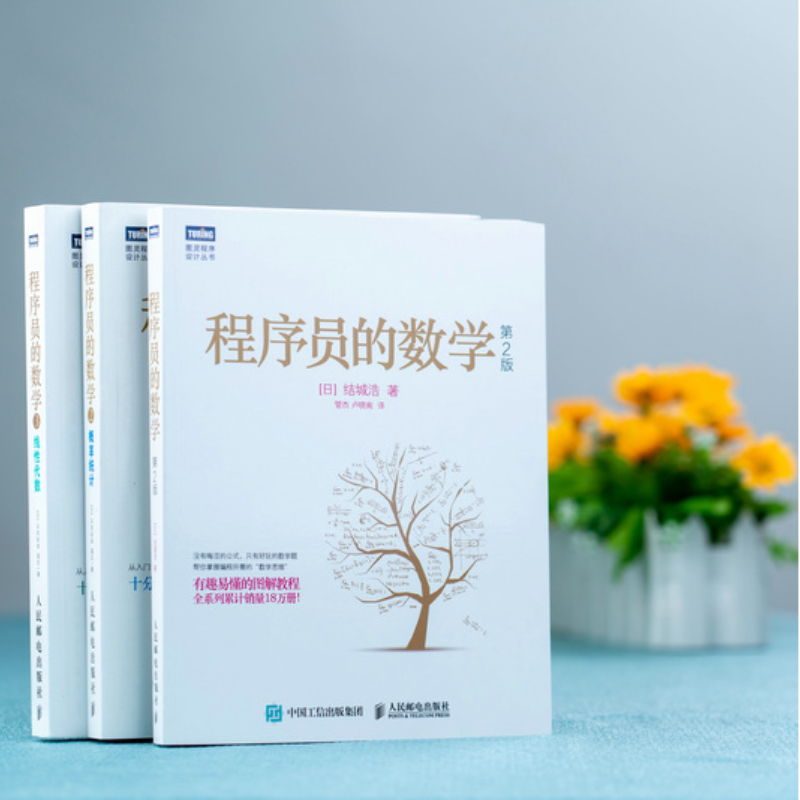

程序員的數學(第2版)+概率統計+線性代數【3冊套裝】

NT$1395

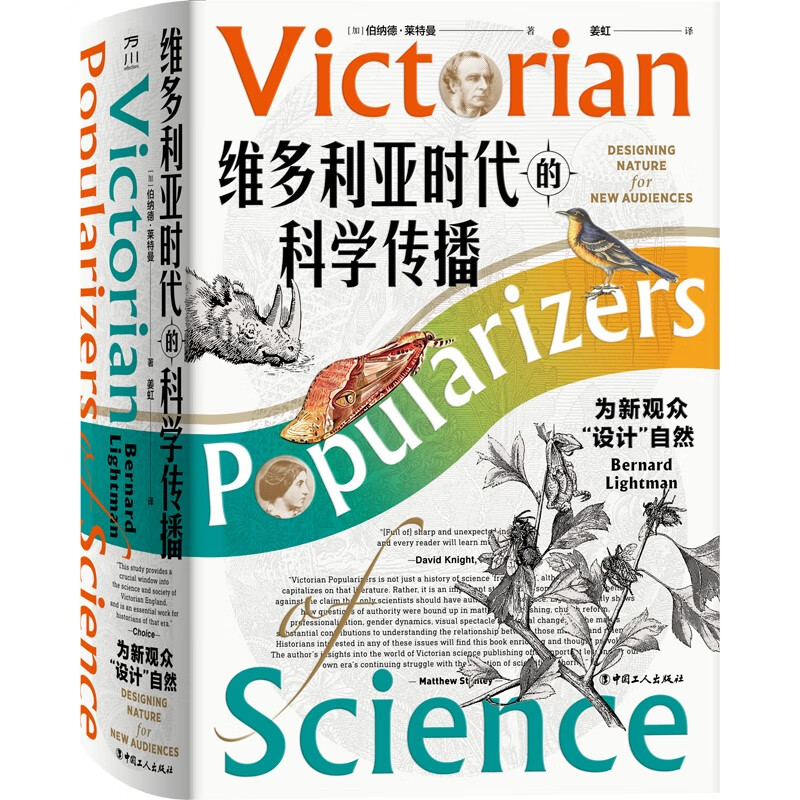

【新書上市】維多利亞時代的科學傳播 : 為新觀眾“設計”自然

NT$2850

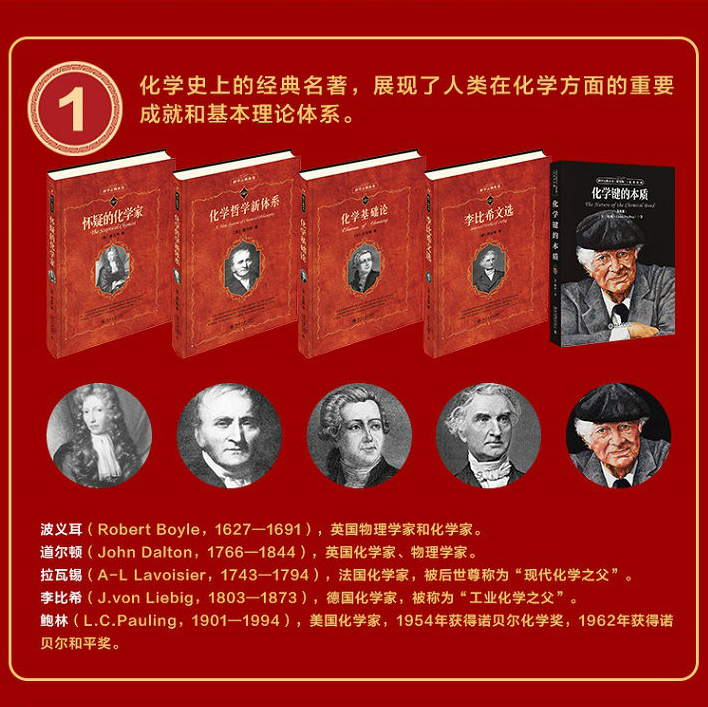

科學元典叢書:【化學系列】(套裝共5冊)

NT$2999

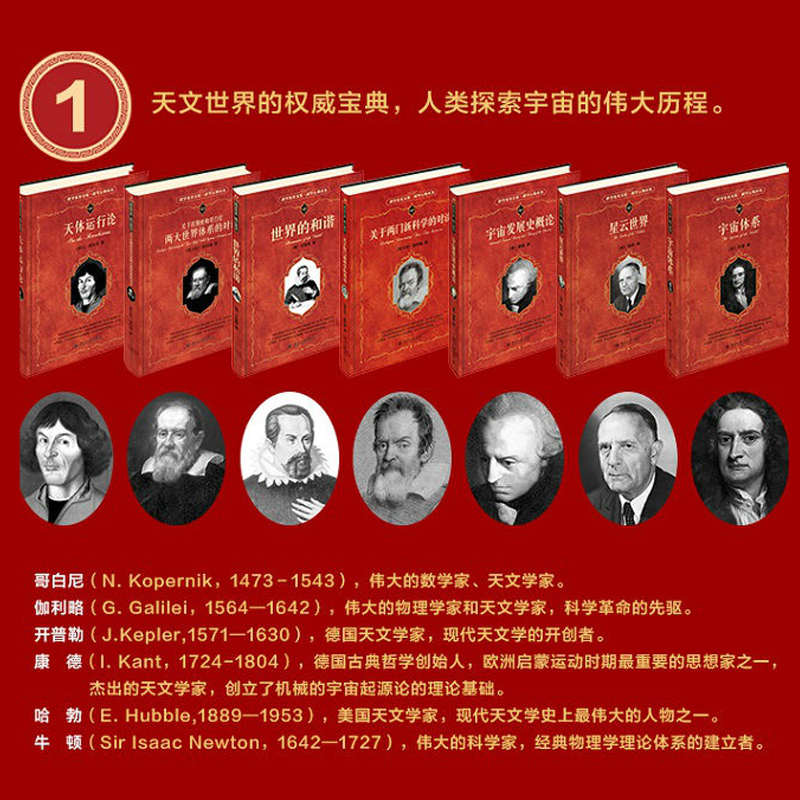

科學元典叢書:【天文系列】(套裝共7冊)

NT$1750

幾何瑰寶:【平面幾何500名題暨1500條定理】(全新塑封上下冊)

NT$2800

【數學物理方程及其近似方法】+【物理學中的數學方法】(全兩冊)

NT$2180

物理學之“道”:【近現代物理學與東方神秘主義】+【物理學之美】+【優雅的物理】(全新塑封三冊)

NT$2500

【量子物理學】(全新塑封上下冊)